26.東アジア諸地域の自立化

- 1. 東アジアの勢力交代

- 2. 中国社会の大変革期

- 3. 君主独裁体制の確立と北方民族の進出

- 4. 北方民族の諸国

- 5. 宋代の社会経済の発展

26.東アジア諸地域の自立化

1. 東アジアの勢力交代

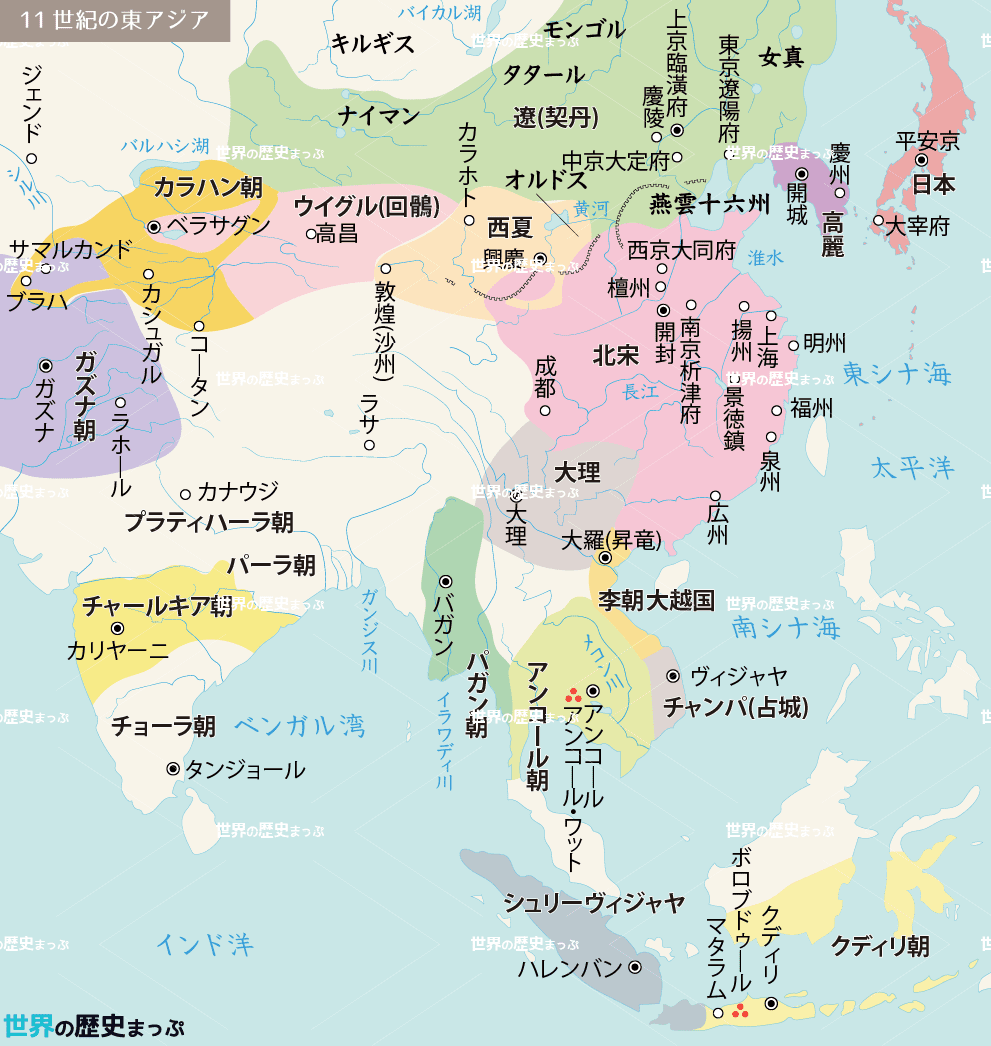

唐末から五代の時代は、東アジアの諸政権が一斉に交代した時代であった。

唐(王朝)の滅亡を皮切りに、雲南では南詔から大理国へと政権が交替し、朝鮮では新羅にかわって王建が高麗を建てた。

ベトナムでも11世紀初めに李氏が大越国(李朝)を建てた。

2. 中国社会の大変革期

五代の建国者は節度使などの軍人が多く、武力を背景とした武断政治を行った。それまで政治や経済の実権を握っていた門閥貴族が没落し、かわって新興地主層が台頭した。

3. 君主独裁体制の確立と北方民族の進出

五代の後周の、世宗側近の武将の趙匡胤は、960年開封(汴州)を都に宋(王朝)を建国した。彼は門閥貴族の風潮をおさえるため文治主義をとり、節度使勢力の削減に努めた。また科挙の整備をはかり、皇帝がみずから試験官となる殿試を実施し、皇帝独裁体制を強化した。

10世紀から13世紀は北方民族の活動が活発な時代であった。契丹は遼を建て、渤海を滅ぼし、華北の一部(燕雲十六州)を獲得して大勢力となった。遼朝は北方の遊牧民には固有の部族制を、農耕民の漢人には州県制を用いる二重統治体制をとり、中国の伝統と文化に埋没するのを避けようとした。

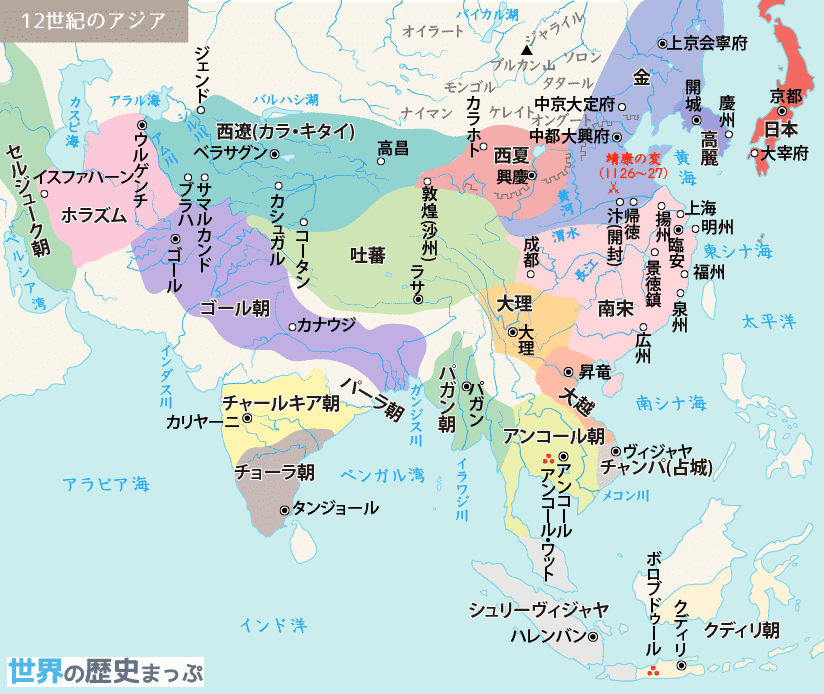

ツングース系の女真は完顔阿骨打に統率され、遼から独立し金と称した。中国内に広大な領域をもった金(王朝)は、猛安・謀克という軍事行政制度で自民族を、中国領は中国風の行政で収める二重統治体制をとった。

宋朝は文治主義により国内の平和を維持したが、一方では軍事的弱体化をまねいた。このため宋は北方民族(遼・西夏)の侵入・圧迫に苦しんだ。宋朝は遼朝との間で1004年に澶淵の盟を結び、さらに西夏との間にも和議を結んだ。

宋は官僚機構の肥大化にともなう官僚費の増加や、北方民族に対する防衛費の増大のために、11世紀後半になると国家財政が破綻しはじめた。そこで、神宗(宋)は財政再建のため宰相王安石に命じて改革を行わせた。王安石の改革は新法とよばれ、農民や中小商工業者の生活安定・生産増加により、国家財政の確立と軍事力の強化をはかるものであった。しかし改革は保守派の反対で挫折し、その後、新法党と旧法党の対立(党争)が激化し国力は衰退した。

1126年、宋朝は金(王朝)に都を奪われ、皇帝欽宗と前帝徽宗らはとらえられて北へ連行された。この事件を靖康の変という。このとき、皇帝の弟高宗は江南にのがれて帝位について南宋を建て、臨安を首都とした。南宋では、秦檜らの和平派と岳飛らの主戦派が対立したが、和平派が勝利をおさめ、金(王朝)と屈辱的な和議を結び、淮河を両国の国境と定めた。

4. 北方民族の諸国

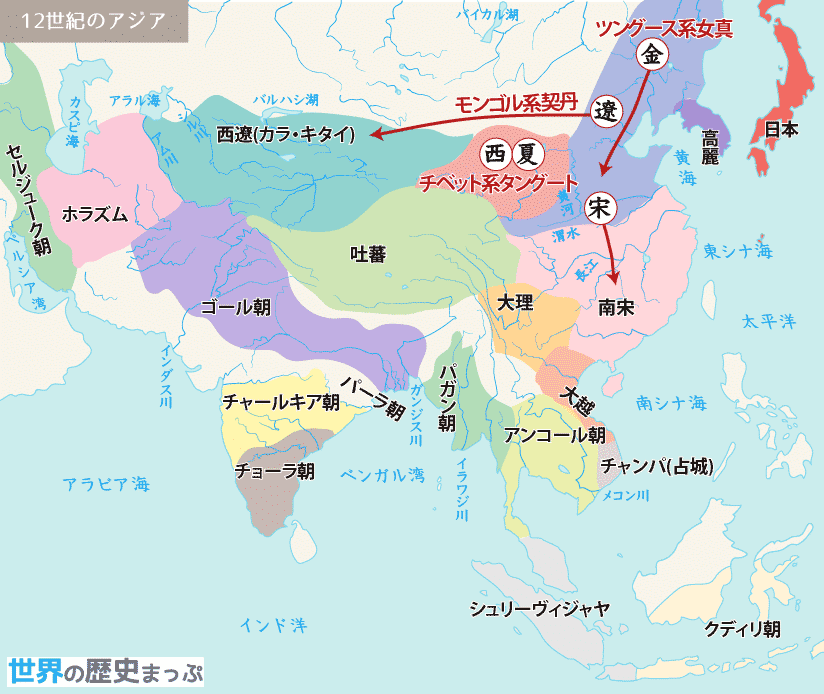

- モンゴル系 契丹 → 西遼(カラ・キタイ)

- ツングース系 女真 → 金朝

- チベット系 タングート → 西夏

5. 宋代の社会経済の発展

宋代には新興地主層を母体とする官僚が政治的・社会的に大きな力をもったが、その経済的基礎は広大な荘園で、それは農奴的小作人の佃戸により耕作された。宋の南渡以来、江南の開発はめざましく、江南は穀倉地帯として中国経済の中心地となり、「蘇湖(江浙)熟れば天下足る」とよばれるようになった。宋代は貨幣経済も発達し、交子・会子が紙幣として使用された。また行・作といわれる同業組合も生まれた。