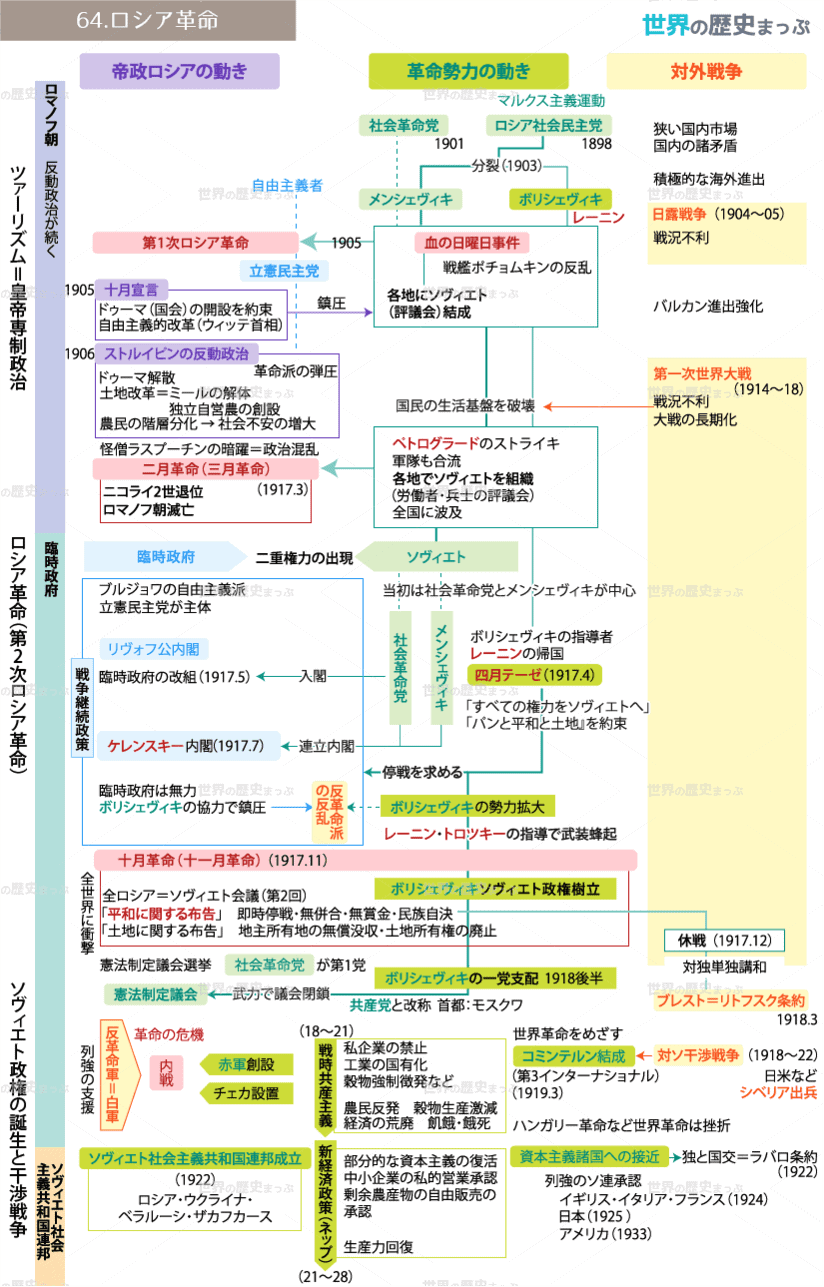

64.ロシア革命

- 1. ロシア革命

- 2. ソヴィエト政権の誕生と干渉戦争

- 3.ロシア革命の影響

64.ロシア革命

1. ロシア革命

日露戦争中の1905年1月血の日曜日事件がおこり、これをきっかけに第1次ロシア革命が始まった。労働者の自治組織ソヴィエトが結成され、革命を推進した。皇帝ニコラス2世は、十月宣言を出して国会の開設を約束した。しかし皇帝は再び専制的姿勢を強め、翌1906年、ストルイピンを首相に起用し、農村共同体(ミール)を解体する方向で農業改革を行なったが、多くの農民はかえって貧困になり社会不安は増大した。さらに第一次世界大戦の長期化で、国民生活は急速に悪化した。1917年3月(ロシア暦2月)、首都ペトログラードで労働者の大規模なストライキ・暴動がおこると、それが各地に広がり、労働者・兵士は各地にソヴィエト(評議会)を組織し、ニコライ2世を退位させ、ロシア帝政は倒れた。これを二月革命(三月革命)という。

臨時政府は立憲民主党を中心に樹立されたが、同時にメンシェヴィキや社会革命党が中心のソヴィエトも存続し、二重権力の状態が生まれた。臨時政府は戦争を継続し、平和を願う民衆の期待を裏切った。このような情勢のところへ、1917年4月ボリシェヴィキの指導者レーニンが亡命先から帰国して、四月テーゼを発表し臨時政府との対決を主張した。7月から臨時政府の首相になった社会革命党のケレンスキーは戦争の継続を説き、ボリシェヴィキを弾圧しようとしたが、ボリシェヴィキの勢力は全国に拡大し、ソヴィエト内で指導権を得た。革命の指導権を握ったボリシェヴィキは11月(ロシア暦10月)ついに武装蜂起し、臨時政府を倒した。そして社会革命党左派とともにソヴィエト政権を樹立した。これを十月革命(十一月革命)という。

2. ソヴィエト政権の誕生と干渉戦争

新政府は直ちに「平和に関する布告」を出して、全交戦国に無併合・無償金・民族自決の原則による和平を訴えた。また「土地に関する布告」を出して、土地の私有を廃止したうえで農民に分配した。レーニンは総選挙で招集された議会を武力で閉鎖し、ボリシェヴィキの一党支配を樹立した。新政府の外務人民委員トロツキーはドイツの1918年3月ブレスト=リトフスク条約を結んで単独講和を行い、第一次世界大戦からの離脱を実現した。

しかし、国内には革命に反対する旧地主や軍人たちにより各地に反革命政権が樹立され、また1918年、革命の波及を恐れる日・米・英・仏4カ国が、反革命軍を支援するため軍隊を派遣した。これを対ソ干渉戦争という。

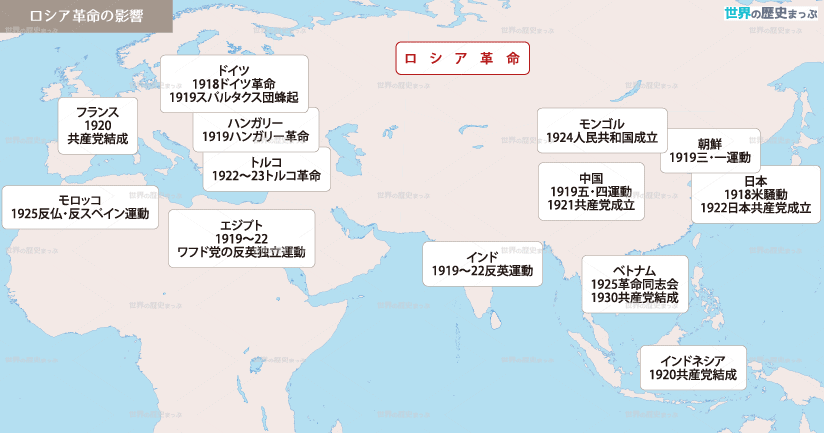

3. ロシア革命の影響

- 日本

1918米騒動

1922日本共産党成立 - 朝鮮

1919三・一運動 - ベトナム

1925革命同志会

1930共産党結成 - インドネシア

1920共産党結成 - インド

1919〜22反英運動 - 中国

1919五・四運動

1921共産党成立 - モンゴル

1924人民共和国成立

- トルコ

1922〜23トルコ革命 - エジプト

1919〜22ワフド党の反英独立運動 - ハンガリー

1919ハンガリー革命 - モロッコ

1925反仏・反スペイン運動 - ドイツ

1918ドイツ革命

1919スパルタクス団蜂起 - フランス

1920共産党結成