8.ギリシア文化・ローマ文化

1. ギリシア文化

ギリシア最古の文学であるホメロスの二大叙事詩『イリアス』『オデュッセイア』では、ゼウスを主神とするオリンポス12神らの神々は人間と同じ姿や感情をもつものとして描かれる一方、個性的な英雄たちの対立や衝突をめぐって物語がすすめられている。民主政移行期には、女性詩人サッフォーを代表とする叙情詩盛んになった。紀元前6世紀初め頃からイオニアのミレトスを中心に、自然現象の神話的解釈をすて、合理的考察をこころざす自然哲学がおこった。それは、万物の根源を水であると説いたタレスから、それを火をもととする生成・消滅の変化と考えたヘラクレイトスをへて、デモクリトスの原子論に至った。

民主政治の発展はギリシア文化の黄金時代を現出させた。紀元前5世紀のアテネでは演劇が栄え、悲劇では神話や伝説を題材にアイスキュロス・ソフォクレス・エウリピデスの三大悲劇詩人が活躍し、アリストファネスは喜劇を通じて反戦や社会問題を取り上げた。ペルシア戦争後、フェイディアスは、ペリクレスの命によってパルテノン神殿の建設を監督し、その本尊である「アテナ女神像」をみずから彫刻した。

民主政の発展とともに、哲学はしだいにその対象を自然から人間や社会に移し、市民生活に不可欠となった弁論を教えるソフィストとよばれる職業教師が現れたが、その代表者はプロタゴラスで、相対主義の立場をとった。これに対してソクラテスは問答法によって普遍的真理を説いたが、市民に誤解され刑死した。彼の弟子プラトンはイデア論を説き、哲人政治による理想国家論を説いた。そのでしアリストテレスは経験と観察の方法をとりいれ、諸学問を体系的に完成した。また、歴史の父とよばれるヘロドトスはペルシア戦争を主題とした歴史を物語風に書き、トゥキディデスは厳密な史料批判にもとづいた史実の科学的把握をこころみ、ペロポネソス戦争の歴史を記した。

2. ヘレニズム文化

ヘレニズム時代には自然科学がとくに進歩し、幾何学のエウクレイデス、物理学と数学のアルキメデス、地球の自転と公転の説をとなえたアリスタルコス、地球球体説にもとづき子午線の長さを測定したエラトステネスなどが輩出した。哲学では、心の平静こそ快楽であり最高の道徳と説くエピクロスや、禁欲による心の平安を理想とするストア派のゼノンが現れた。

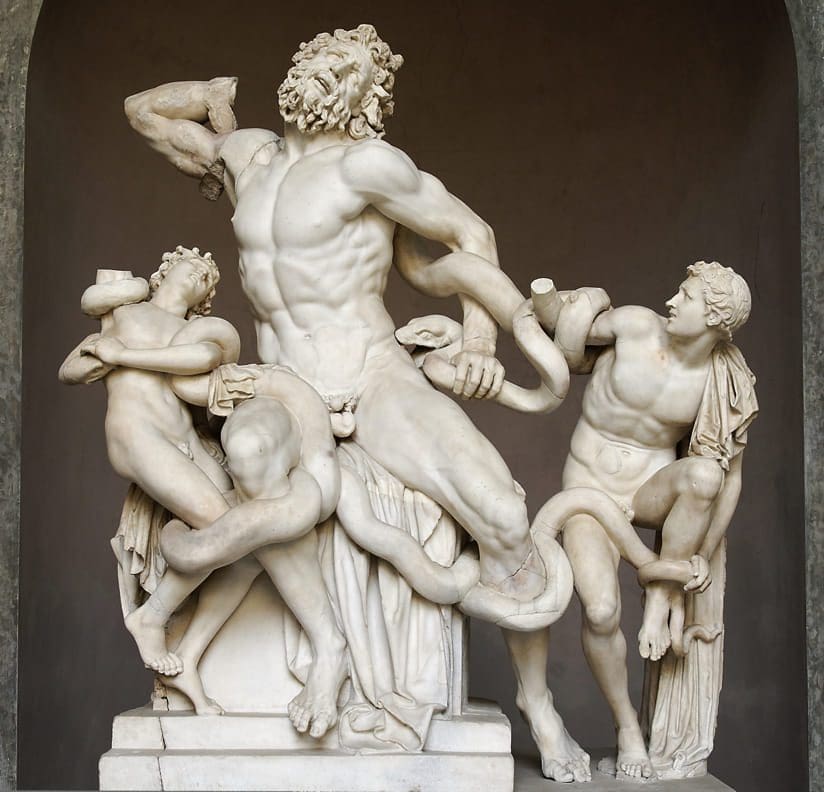

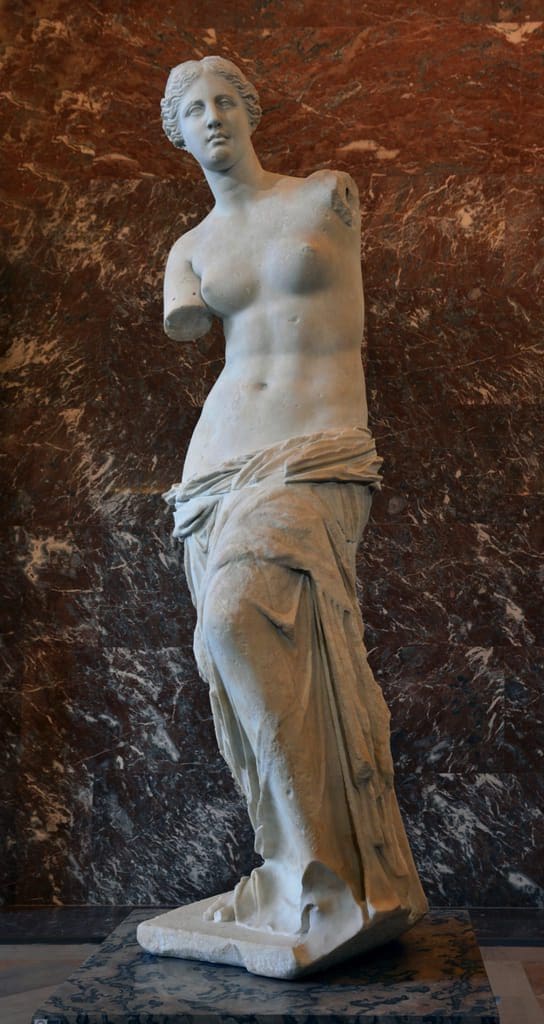

ヘレニズム文化の彫刻

3. ローマ文化

アウグストゥスの時代はラテン文学の黄金時代で、ウェルギリウスはローマ建国叙事詩『アエネイス』を書いた。歴史家ではティトゥス・リウィウスが『ローマ建国史』を記し、タキトゥスは『ゲルマニア』でローマの退廃に警告を発した。またユリウス・カエサルの『ガリア戦記』は、古ケルト・古ゲルマン研究の重要史料であると同時に、武人らしい簡潔な文体はラテン散文の傑作でもある。共和政末期の政争は弁論を盛んにしたが、なかでも政治家でもあったキケロは『国家論』を著し、元首政に近い政体を理想とした。キケロにも影響を与えたストア哲学は上流社会に普及し、ルキウス・アンナエウス・セネカなどを輩出した。そのほか『対比列伝(英雄伝)』を書いたプルタルコス、『地理誌』を著したストラボン、『天文学大全』を書いたクラウディオス・プトレマイオスなどはギリシア人であった。

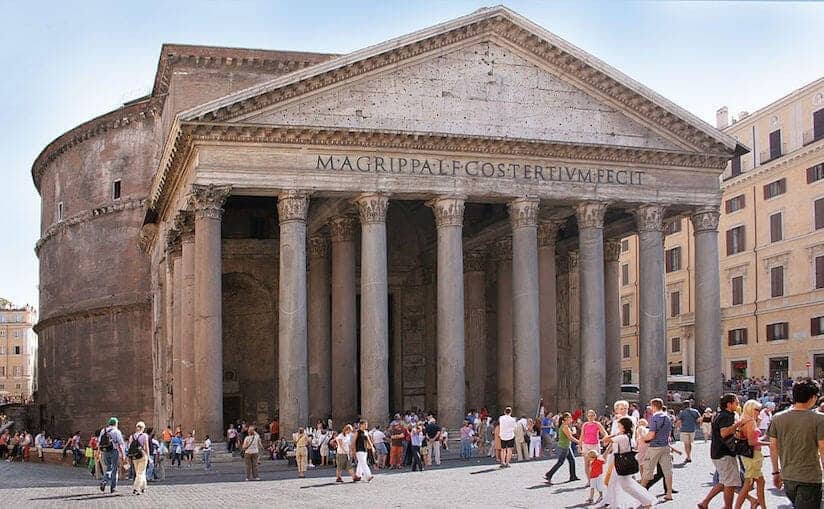

ローマ人は実用面には非常にすぐれ、土木・建築では、軍道、水道橋、5万人を収容したとされるコロッセウム、パンテオン、公衆浴場、凱旋門など巨大建造物を各地に残した。また、十二表法に始まるローマ法は市民法の枠をこえて、帝国に住む全ての人民に適用される万民法となった。6世紀に東ローマ帝国で編集された『ローマ法大全』はその集大成である。

世界遺産:ローマの歴史地区と教皇領、サン・パオロ・フォーリ・レ・ムーラ聖堂 – 世界の歴史まっぷ