国際連盟脱退

リットン報告書が公表されると国際連盟脱退の気運を盛りあげる新聞などジャーナリズムの活動を通じて、政府の事変不拡大・協調外交路線は世論の支持を失って挫折し、日本は戦争への道を突き進むことになった。

国際連盟脱退

中国は満州事変勃発直後、これを日本の侵略行動であるとして国際連盟に提訴し、もとより「満洲国」の独立を認めなかった。初め、事変をごく局地的なものとみて楽観的だった列国は、事変不拡大という日本政府の約束が実行されないため、日本の行動は不戦条約と九カ国条約に違反するとして、しだいに対日不信感を強めた。1932(昭和7)年1月、日本軍が張学良側の仮政府が置かれた錦州を占領すると、アメリカはこれらの条約に違反してつくられた既戚事実と認めることはできないとする不承認直言を発して日本を非難した。国際連盟は満州問題調査のためにイギリスのリットン( Lytton, 1876〜1947)を代表とするリットン調査団を派遣し、1932(昭和7)年10月、調査団はリットン報告書を発表した。それは、満州に対する中国の主権を認め、「満洲国」が自発的な民族独立運動の結果、成立したものとする日本の主張を否定していたが、同時に日本の権益も保障していた。そして、満州(東三省)に中国の主権下に自治政府をつくり、治安を守るため少数の憲兵隊をおいて、それ以外の軍隊は撤廃するという解決案を提示していた。

ところが日本政府(斎藤実内閤)は、軍部のつくりあげた既成事実を認め、リットン報告書の発表直前の1932(昭相7)年9月、日満議定書を取り交して、いち早く満洲国の独立を承認した。そしてさらに日本軍は、1933(昭和8)年2月、熱河省にも軍事行動を拡大した。これは国際連盟を著しく刺激し、同年2月の連盟臨時総会ではリットン報告書をもとに満州に対する中国の主権を確認し、満州における自治政府の樹立と日本軍の撤退を勧告した決議案が、42対1(反対は日本だけ)で可決された。全権松岡洋右(1880〜1946)はただちに退場し、3月12日、日本は国際連盟脱退を通告した(正式発表は2年後)。日本はアメリカ・イギリスなど世界の多くの国々の反発のなかで国際的に孤立していった。

1933(昭和8)年5月、日本軍は中国軍と塘沽停戦協定を結び、満州事変はひとまず終結し、日本はその後、独力で「満洲国」の経営を進めた。「満洲国」は東三省と熱河・興安省を加えた5省からなり、新京(長春)を首都とした。1934(昭和9)年3月には帝政を実施し、執政の薄儀は皇帝になった。しかし、日本軍(関東軍)が駐屯し、日本人官吏が任命されて軍事・行政の実権を握り、交通機関も日本側が管理するなど、「満洲国」は事実上、日本の傀儡国家であった。

中国側の抗日ゲリラ活動に対しては、平頂山事件 ❶ にみられるように、日本軍による厳しい報復が実行された。「満洲国」の承認後、日本政府は多数の移民を日本から送り込んだ。(満州移民)。最初は在郷軍人らによる満蒙開拓団に編成されて、移民するケ一スが多かった。また若者たちが満蒙開拓青少年義勇軍という名称で入植した。敗戦時までの満州移民の総数は27万人といわれる。なお、そのほかに朝鮮総督府により朝鮮人の移民も送りこまれた。のちに1945(昭和20)年8月、ソ連が対日参戦して関東軍は敗走し、「満州国」は大混乱におちいり、多くの開拓民が避難の途中、ソ連軍の攻撃や飢餓・病気などで死亡した。親を失って取り残された孤児など多くの中国残留孤児がでたのは、こうした事情によるものであった。

満州事変と国内世論

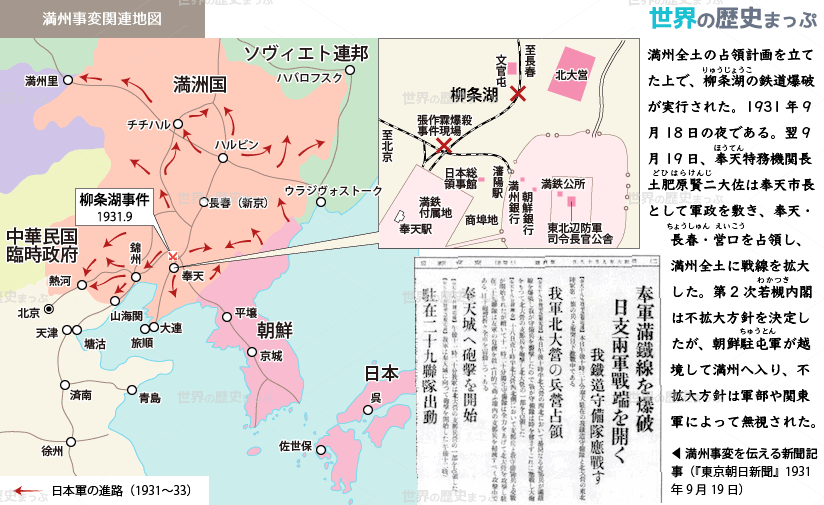

1930代初め、『東京朝日』『大阪朝日』『東京日日』『大阪毎日』の4大新聞は、いずれも発行部数が1日100万〜150万部に達し、国内世論の形成に大きな影響力をもっていた。柳条湖事件がおこると、これらの新聞はいっせいに、「明らかに支那側の計画的行動」と断定的に報道して中国側を非難し、「日本軍の強くて正しいことを徹底的に知らしめよ」(『東京朝日新聞』1931〈昭和6〉年9月20日付夕刊)といった類いの、日本軍の行動を熱狂的に賛美するキャンペーンを展開した。現地から送られてくる写真をのせた新聞号外の発行や、ニュース映画の上映などにより、満州各地をつぎつぎに占領する日本軍の様子が伝えられると、国民の興奮はいっそう高まった。第2次若槻内閣は事変不拡大を内外に声明し、いかに日本軍の行動をおさえるか苦慮したが、多くの新聞は「国民の要求するところは、ただわが政府当局が強硬以て時局の解決に当る以外にはない。われ等は重ねて政府のあくまで強硬ならんことを切望するものである」(『東京日日新聞』1931〈昭和6〉年10月1日付社説)といった調子の強硬方針を主張した。こうしたマス=メディアの強硬な主張に支えられ、日本の関東軍は政府の不拡大方針を無視して、さらに軍事行動を拡大し続けた。

そして翌1932(昭和7)年10月、リットン報告書が公表されると、新聞はいずれも満州国を認めないような提案は断じて受け入れられないとして、国際連盟脱退の気運を盛りあげた。元外相の幣原喜重郎はこうした新聞論調を「偏狭なる排外思想」と批判したが、このような新聞などジャーナリズムの活動を通じて、政府の事変不拡大・協調外交路線は世論の支持を失って挫折し、日本は戦争への道を突き進むことになったのである。