キリキア・アルメニア王国 (1080年あるいは1198年〜1375年)

現在のトルコ南岸部のキリキア地方においてアルメニア人により建国された王国。単にキリキア王国、もしくはキリキアのアルメニア王国という言い方もされる。また、紀元前にカフカス地方に存在したアルメニア王国(大アルメニア王国)と区別して小アルメニア王国と呼ぶこともある。ただし、単に「小アルメニア」と呼ぶ場合は、時に、古代の大アルメニア王国がローマ帝国によって部分的に間接統治されたときの地域・アルメニア属州のことを指すこともある。

キリキア・アルメニア王国

建国年については、第一王朝(ルーベン王朝)の創始年である1080年をして建国年とみなす説と、ローマ教皇らに王冠を授けられて独立国と認められた1198年からとみなす説があり、文献によってまちまちである。1198年に当時のキリキア侯レヴォン2世が王として認められるまでは、代々の君主は侯 (prince) であり、国も王国ではなく侯国であった。

建国当時は隣にアンティオキア公国などの十字軍国家があり、それらの国々や西欧諸国と密接に関わっていた国である。

歴史

離散アルメニア人の集結

紀元前後よりローマとペルシアにより間接的な支配を受け続けていたカフカスのアルメニア地方は7世紀、ムスリムの侵略を受け、一部のアルメニア人はペルシアや東ローマ帝国などの外部へ移住した。

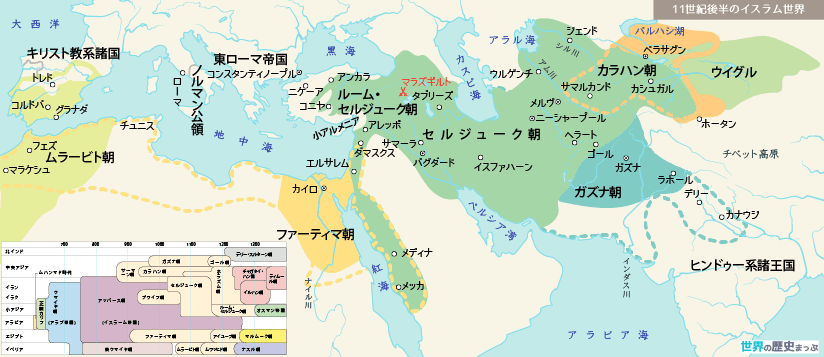

その後一旦アルメニアはかつての勢力を挽回したが、11世紀になると国力を回復した東ローマ帝国により侵略される。

その後さらに11世紀半ばには、東方において勢力の膨張しているセルジューク朝により侵略される。この一連の侵略により、カフカスを離れ移住していくアルメニア人は増え、彼らはペルシャやコンスタンティノープル、バルカン半島などにも移住したが、多くはキリキアや、その東部のシリア北部(現在のトルコ南東部とシリアとの国境あたり、つまりエデッサのあるあたり)、カッパドキア、小アジアなどに移住していった。

一方キリキアは、10世紀前半まではアラブ系の支配領域だったが、当時ここの支配者だったアラブ系のハムダーン朝は963年に東ローマ帝国のニケフォロス2世との戦闘で敗退し、キリキアは東ローマ帝国領となる。このときに、東ローマ帝国はこの地方を執りまとめる長官にアルメニア人を指定した。ところが彼らは世襲化されたため、この地方の長官たちは土地の開発にいそしんで私腹を肥やし、勢力をつけるようになる。もはや彼らにとって東ローマ帝国は、自分たちの権威を裏づけたり利用したりするためだけの存在となり、東ローマの中央政府に対してはうわべだけの忠誠心しか見せていなかった。

当時のキリキア住人は多くがギリシア人やシリア人、アラブ人であったが、全般的に閑散とした地域であったといわれている。ここに続々とアルメニア人が移住し、キリキアはまたたく間にアルメニア人優勢の地域となっていく。彼らアルメニア人移民は農民だけでなく、商人や貴族など、さまざまな身分の人々で構成されていた。

諸侯国の誕生

11世紀後半になると、それまでアルメニアを攻撃していたセルジューク朝が進路を変更し、小アジアへ侵攻しようとしていた。

1071年マンジケルトの戦いで東ローマ帝国はセルジューク朝に大敗し、東ローマ帝国の勢力が弱くなっていく。そして、キリキアの地にもトルコ軍が進入してくる。

そしてこのころ、東ローマ帝国がセルジューク朝の侵略に手を焼き、キリキアの統治に目がいかなくなっている間に、キリキア(および北シリア)の各地では、勢力をつけたアルメニア人有力者によるいくつかの小君主国が誕生する。これらの諸国の統治者は次の2種に分けられる。

- あくまで東ローマ帝国の権威を保ったまま統治しようとする、東ローマ帝国のアルメニア系官職者

- カフカスから移住してきた、民族派のアルメニア人貴族

小君主のうちの多くは前者であった。しかしこれらの諸国は不安定であった。この地域には侵略者であるトルコ人が進出していた上、民衆であるアルメニア人にとってはアルメニアの侵略者である東ローマ帝国の役人であり、ギリシア語しか話せなかったこともあり信頼されていなかった。たとえば、キリキアの広範囲を領有していた東ローマ帝国のアルメニア系地方長官フィラレトゥスは1078年に建国するが、10年も経たないうちに崩壊する。

これらの小君主国のなかで着々と力をつけてきたのは、キリキア北部、トロス山脈を横切る、通称「キリキアの門」と呼ばれた隘路の東の山中に城砦を築いていたルーベン(ルーペン)であった。彼はこの地で1080年に小国を樹立する。彼は東ローマの役人ではなく、カフカス出身のアルメニアの貴族であった。東ローマ帝国に侵略されるまでの1世紀間ほどアルメニアで勢力をつけていたバグラトゥニ朝(バグラティド朝)の血を受け継いでいたともいわれる。彼が構えた領域は交通の要衝地であり、守りの堅い地であった。この後ルーベンを始祖とするこの国は徐々に力をつけてキリキア全土を支配する王国となるため、ルーベンの家系はルーベン朝(ルベニッド朝)と呼ばれる。

十字軍への協力と領土拡大

マラズギルトの戦いによる敗北以降、じわじわとセルジューク朝に小アジアの領土を奪われていった東ローマ帝国は、11世紀末にアナトリア半島の西岸あたりまで攻め寄られると、1095年、ローマ教皇を通し、西側諸国に援軍を要請する。当時の西側諸国では諸侯が各々の農村(荘園)を統治する荘園制で成り立っていたが、ヴァイキングの活動の沈静化により、戦いに飢えた領主どうしの争いが多かった。

そんな中、民衆の間で聖地への巡礼がブームだった西欧では「イスラムがイェルサレムの巡礼者を虐殺している」というデマが流れたため、旗揚げする口実を見つけた諸侯や騎士、巡礼希望者が集い、第1回十字軍となって出陣する。しかし、コンスタンティノープルに結集した十字軍はこの地の政府や民衆に冷遇され、これを境に十字軍と東ローマ帝国は対立するようになる。

セルジューク朝をはじめ諸勢力に侵略を受けていたアルメニア人にとって、このような十字軍はまさしく救世主であった。カトリックである彼らとは宗派こそ違っていたが、セルジューク軍に敵う勢力である上、アルメニア人にとって目の敵である東ローマ帝国とも不和状態だった十字軍は、まさに神の遣いと思えただろう。アルメニア人は彼らを味方にすることで自分たちによる統治を磐石なものにしようと考える。

夏の猛暑のさなかで水や食糧の不足に耐えながらアナトリア高原でセルジューク軍を破り、シリアのアンティオキアに向けて東進してきた十字軍は、1097年9月頃にタルソス山脈の北西にやってくる。ここで大多数の十字軍騎士諸侯は最短路であるが難所でもあるキリキアの門を避けてカッパドキアへ進む。そこでこの地に移住していたアルメニア人は彼らの来訪を熱烈に歓迎し、食糧などの物資を支援した。また十字軍はアルメニア人のいる街を包囲していたセルジューク軍を駆逐したりもしている。

一方、ブーローニュのボードゥアン1世 (イェルサレム王)とボエモン1世 (アンティオキア公)の甥タンクレード (ガリラヤ公)は迂回路の提案が東ローマ帝国の道案内役によるものだったために反対し、めいめい独自に軍を率いてキリキアの門を進んでい。彼らは、タルススやアダナなどのキリキア平野部の街にある城塞などに構えているセルジューク軍を排除し、その後十字軍本体と合流するため東方に去っていく。

東ローマ帝国との争い

この過程を経て、キリキアでの独立の障害になるのはただ1つ、弱体化した東ローマ勢力という状態になる。

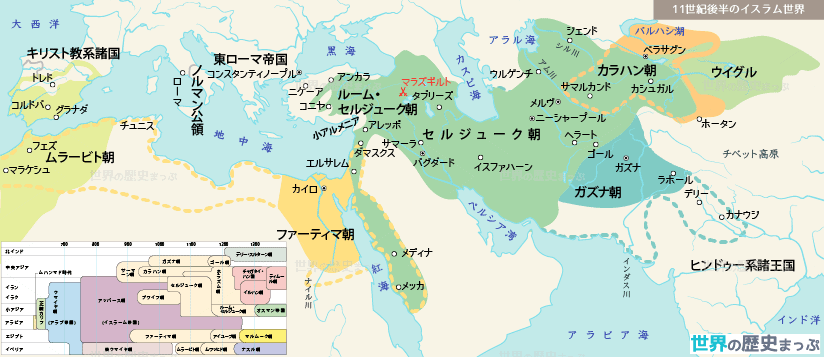

2代目のコスタンディン1世から5代目レヴォン1世(レオ1世)までの間、ルーベン朝は東ローマ勢力などを攻撃して着々と領地を広げ、1132年には海岸を含むキリキアのほぼ全域を手中におさめた。しかし東ローマの皇帝ヨハネス2世コムネノスが1136年、帝国の再興を訴えて遠征を行い、その一環としてキリキアを制圧する。これによりキリキア全土が東ローマ帝国に併合され、また、レヴォン1世と2人の息子、妻は捕らえられる。そして息子のうち1人は処刑され、レヴォン1世は1140年に獄死した。

生き残った息子トロスは1141年にキリキアを脱出、すぐに逆侵攻をかけ、東ローマ軍を撃退する。彼はトロス2世として即位したが、東ローマの勢力には逆らえず、1158年には皇帝マヌエル1世コムネノスに臣従した。ちなみに、このころアルメニア教会は戦乱をさけて本山をキリキアへ移している。トロス2世につづくルーベン2世、フレー、ルーベン3世は、みなトロス2世の政策を引きついでいった。

王国の承認

1187年、レヴォン1世の孫であったルーベン3世の死後、弟のレヴォン2世が玉座を継いだ。彼はコンヤ、アレッポ、ダマスカスなどの領主たちと戦い、地中海沿岸の地域をつぎつぎに降伏させ、またアンティオキア公国など周辺の十字軍国家とは王族どうしの結婚などで干渉をすすめた。

ちょうどそのころ、エジプト(アイユーブ朝)からサラーフッディーンが現れてイェルサレム王国を滅ぼし、グレゴリウス8世(ローマ教皇)による第3回十字軍の呼びかけが行われていた。レヴォン2世は建国の経緯などから、十字軍との連携が国の命運をきめると考え、フリードリヒ1世(神聖ローマ皇帝)などの後援をうけて、キリキアを公国から王国へ格上げさせた。

1199年1月6日、彼はタルススの大聖堂で、グリゴール6世総主教によって王冠を、ハインリヒ6世(神聖ローマ皇帝)の名において、赤と白で獅子を染めぬいた軍旗と紋章を授けられた。

ここにキリキア・アルメニア王国が誕生し、彼はその初代国王レヴォン1世となったのである(本文では人名の重複をさけるため、今後も彼をレヴォン2世とよび、彼以降の王もルーベン朝初代から序数を割りふることとする)。レヴォン2世は後に「大王」と呼ばれることになるが、急速に拡大したキリキア・アルメニア王国の政経軍事をひとつにまとめ、あたらしい統一王国を作りあげたのは彼なのだから、ふさわしい呼び名といえる。

レヴォン2世の死後、ルーベン3世の孫のルーベン=ライムンド(キリキアの傀儡としてアンティオキア公になったが放逐されたレーモン・ルーペン)による簒奪未遂をへて、レヴォン2世の娘ザベルが女王となった。摂政がたてられたがすぐに暗殺され、アルメニアの大貴族ヘトゥム家のコスタンディン・バベロンが次の摂政とされた。彼はレヴォン2世のいとこでもあり、統一キリキア王国の敵は野心で動いているキリスト教国家ではなく、伸張いちじるしいイスラム国家だと考えていた。コスタンディンはセルジューク朝の干渉に対抗するため、アンティオキア公ボエモン4世との同盟(具体的には彼の息子フィリップとザベルの婚約)をうちだしたが、アルメニアの民俗になじめないフィリップはアルメニア教会に従わなかった。1224年にフィリップは投獄され、2年後に病死した(毒殺説もある)。ザベルはセレウキアで修道女になったが、フィリップの死後に還俗させられ、コスタンディンの息子ヘトゥムと再婚した。のちのヘトゥム1世であり、彼の家系をヘトゥム朝(ヘスミッド朝)という。

モンゴル帝国とマムルーク朝

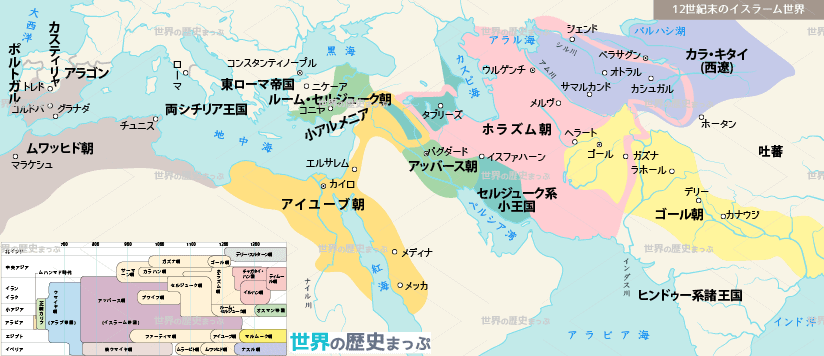

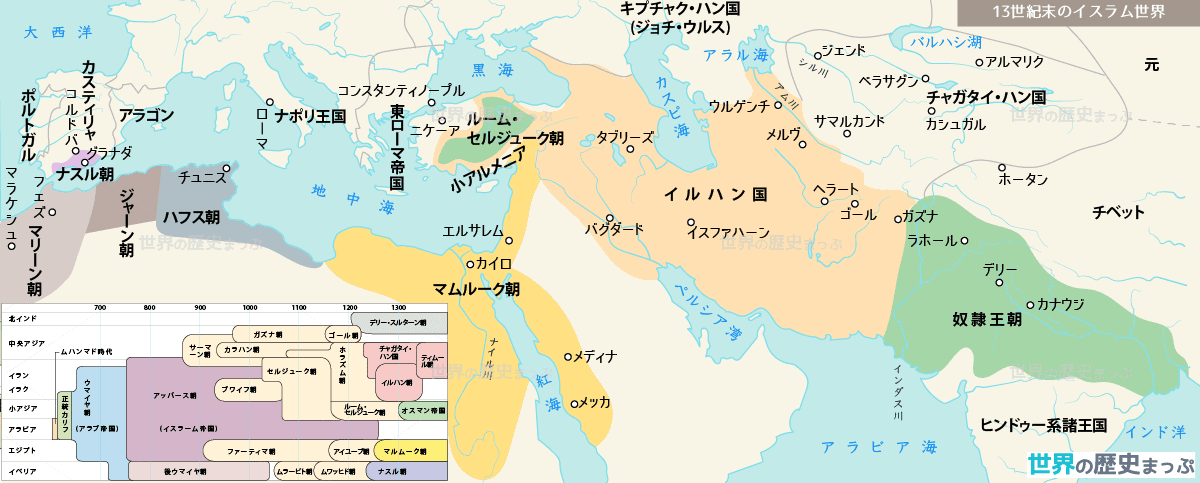

ゼベルとヘトゥム1世の共同統治と時期を同じくして、モンゴル帝国が勢力をのばし、中東からエジプトにまで到達していた。

1243年、キョセ・ダグの戦いでセルジューク朝に圧勝したモンゴル軍は、そのまま進軍してアルメニア王国を荒廃させたが、彼らはキリキアには何もしなかった。ヘトゥム1世は、先んじてモンゴルと同盟を結んでいたのである。

1247年、モンゴルの首都カラコルムに赴いた王弟スンバトは、キリキアの独立保障と、さらにセルジューク朝からのキリキア領奪還を約束された。

1253年にはヘトゥム1世がみずからカラコルムへ“お参り”し、モンゴル帝国第4代皇帝モンケからキリキアの免税とアルメニア教会の自由を得た。さらにキリキア軍はフレグの下で戦い、モンゴルの地中海征服に貢献した(フレグの西征)。アレッポで起きたムスリム虐殺には、キリキア軍が関与しているとされる。

このころアイユーブ朝が倒れ、マムルーク朝がエジプトやパレスチナの支配権をにぎった。

キリキア軍はカッパドキアやメソポタミアの交易路を寸断するかたちで土地を支配していたため、マムルークたちの標的となった。

1266年、マムルーク朝のスルターン・バイバルスがキリキアに降伏勧告を送るが、ヘトゥム1世はこれを拒否し、すぐにイルハン朝へ救援をもとめて旅立つ。だが、その間にマムルーク軍はキリキアを攻略し、カラーウーンひきいる騎馬軍団によってヘトゥムの2人の息子のうち1人は戦死、もう1人は捕虜となった。ヘトゥム1世は莫大な身代金を支払って息子を買いもどし、さらに多くの要塞をマムルーク朝にあけわたした。

マムルーク朝との戦い

ヘトゥム1世は1269年に退位し、買いもどされた息子レヴォンがレヴォン3世となった。臣従したにもかかわらず、マムルーク朝はキリキアへの攻撃を続けていた。

1275年の侵攻では首都タルススの王宮と大聖堂が焼け落ち、無抵抗のアルメニア人15000人が虐殺され、10000人がエジプトに連行された。アヤスという町は、住民のほとんどが死亡した。

1281年にホムスでモンゴル軍がマムルーク軍に大敗すると(Second Battle of Homs)、マムルーク朝は一方的な休戦をもとめた。

さらに1285年には、スルターンとなったカラーウーンによって、厳しい休戦協定が課せられた。キリキアはまたも多くの要塞を割譲し、しかも新たに防衛施設を築いてはならず、ローマ教会の経済封鎖を破るエジプトとの貿易を強制され、さらに毎年100万ディナールの賠償金までおしつけられたのである。そして協定を結んでおきながら、当のマムルーク軍は事あるごとにキリキアでの略奪をくりかえしていた。

1292年の侵攻ではアルメニア教会総本山が動座し、いくつかの都市は放棄された。

1293年、レヴォン3世の後を継いでいた息子のヘトゥム2世は弟トロス3世に譲位し、修道士となった。とはいえ、このあとも彼は健在で、修道院内からマムルーク朝のアーディル・キトブガーを相手に、連行された人々を解放するよう交渉している。

宮廷内部でも混乱がつづき、目まぐるしく王が交替するなか、1299年に復位したヘトゥム2世はイルハン朝のガザン・ハンに支援をもとめ、イルハン=キリキア連合軍はマムルーク軍とシリアで対決した。この連合軍には、キプロスの十字軍勢力(キプロス王国軍、聖ヨハネ騎士団、テンプル騎士団、ドイツ騎士団など)も加わっていた。この戦いではマムルーク軍が敗走したが、犠牲者はモンゴル軍が圧倒的に多く、3年の戦いをへてシリアはマムルーク朝が守りを固めることになる(Battle of Wadi al-Khazandar)。

ヘトゥム2世は甥のレヴォン4世に譲位するが、1307年には彼とそろって、キリキア内に駐屯するイルハン朝の将軍ビラルグーに面会している。すでにイルハンはイスラム王朝に変わりつつあり、ビラルグーもアルメニア人を虐殺したひとりだった。ヘトゥム2世の弟オシンはこれに激昂し、軍勢を率いてイルハン軍をキリキアから叩き出してしまう。タルススに凱旋したオシンは、ヘトゥムとレヴォンを押しのけて戴冠した。

ヘトゥム朝はオシンの次代レヴォン5世まで続く。彼はリュジニャン朝キプロスと同盟を結んだが、結局マムルーク朝の襲撃を止めることはできず、怒り狂った群集によって殺されてしまった。

滅亡

レヴォン5世の跡継ぎとして、彼のいとこのキプロス王子ギー・ド・リュジニャンが指名され、1342年にコスタンディン4世として戴冠した。ルジニャン王朝の始まり、そしてキリキア・アルメニア王国の終わりの始まりである。

本名からもわかるように、コスタンディン4世はフランス出身の十字軍騎士ギー・ド・リュジニャンの子孫であり、自分たちの慣れ親しんだカトリックの信仰や西ヨーロッパの常識をキリキアに持ちこもうとした。貴族たちは大歓迎だったが変化をきらう農民たちは拒絶反応をしめし、紛争が頻発する。

1343年にはその隙をついてマムルーク朝が侵攻を再開し、ルジニアン朝の王たちはヨーロッパの同胞に助けを求めるも応えるものはなく、無為に年月だけが経過する。1374年から1375年にかけて主要都市すべてが陥落した際、コスタンディン4世の甥でアルメニア王となっていたレヴォン6世と王女夫婦が捕虜となり、キリキア・アルメニア王国は滅びた。

彼は安全を確保されて出国し、1393年にパリで没する。その後、キリキア・アルメニア王の称号は彼のいとこのキプロス王ジャック1世が受けつぎ、代々のキプロス王がアルメニア王を称することになった。キプロス王国がヴェネツィア共和国に併合されたとき、この称号はサヴォイア公カルロに引きわたされ、以後サヴォイア家が保持している。

その後

キリキアを奪取したマムルーク朝だが、けっきょく統治するまでには至らなかった。テュルク系の遊牧民族、さらにはティムール朝がキリキアを征服したのである。このとき裕福なアルメニア人はほとんど逃亡し、キプロスで再出発をはかった。キプロス王国がなくなってからは、彼らはフランス、イタリア、オランダ、ポーランド、スペインなど、ヨーロッパ各地に旅立っている。

キリキアは15世紀に入ってオスマン帝国の支配下に入り、アダナ州と名づけられた。オスマン帝国のアルメニア人コミュニティにとって、アダナはアルメニア文字を後世に伝えるための重要な拠点となったが、同時に民族・キリスト教文化の温床となった。アルメニア人の民族運動が盛んになり、また露土戦争でアルメニア人がロシア軍の手引きを行ったなどという風評が流れると、それまでめだった争いもなく共存していたトルコ人やクルド人たちの間に反アルメニア感情が生まれた。 現在キリキアはトルコ共和国領であり、キリキア・アルメニア教会はレバノンに遷座している。キリキア・アルメニア王国の国旗であった「赤白の獅子」はアルメニアの国章に取り入れられ、その歴史を語っている。

参考:Wikipedia