ヨーロッパ人の東アジア進出

日本が戦国時代の争乱に明け暮れていた15世紀後半から16世紀にかけて、ヨーロッパはルネサンスと宗教改革を経て、東地中海から中東・アフリカにかけてマムルーク朝やオスマン帝国をはじめとする強大なイスラーム勢力が存在し、経済的にも宗教的にもヨーロッパ=キリスト教世界を圧迫していた。ヨーロッパ諸国は、新航路の開拓、海外貿易の拡大、キリスト教の布教、さらに植民地の獲得を求めて世界的規模の活動を始めた。

ヨーロッパ人の東アジア進出

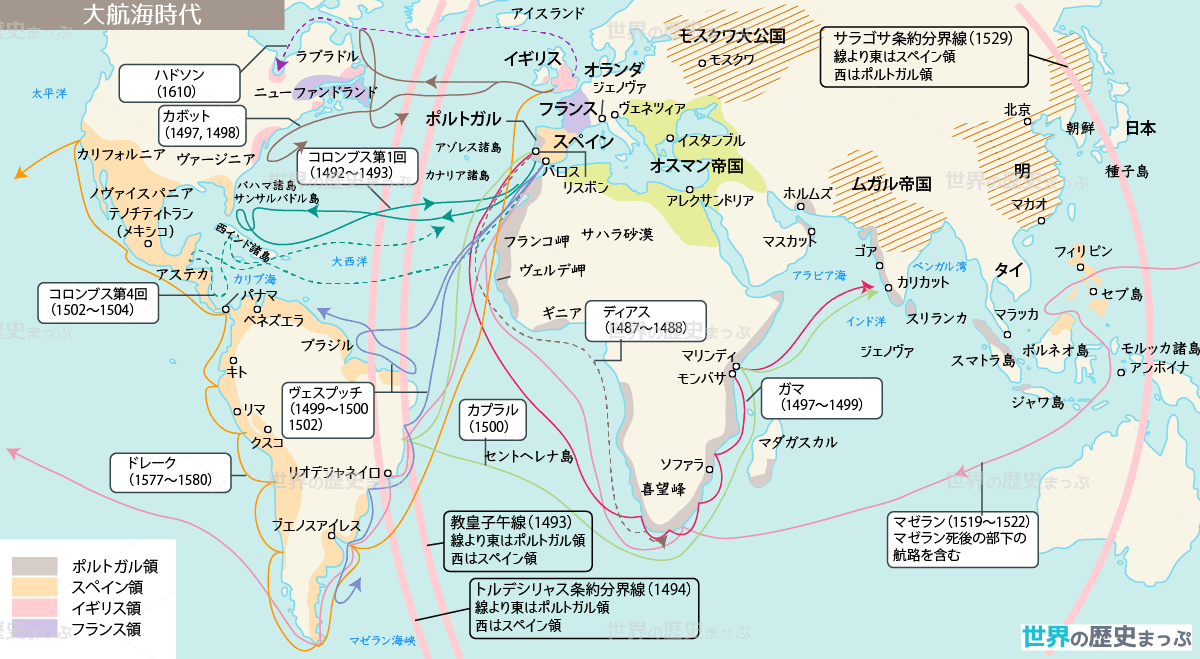

大航海時代

わが国が戦国時代の争乱に明け暮れていた15世紀後半から16世紀にかけて、ヨーロッパはルネサンスと宗教改革を経て、近代社会へ移行しつつあった。また、ヨーロッパに隣接する地域では、東地中海から中東・アフリカにかけてマムルーク朝やオスマン帝国をはじめとする強大なイスラーム勢力が存在し、経済的にも宗教的にもヨーロッパ=キリスト教世界を圧迫していた。このような情勢下、ムスリム商人の仲介貿易によってヨーロッパにもたらされ、高値を呼んでいた香料を直接アジア地域から入手すべく、またアジアにキリスト教世界を拡大してイスラーム世界を挟撃すべく、ヨーロッパ諸国は海路アジアをめざしたのである。こうしてヨーロッパ諸国は、新航路の開拓、海外貿易の拡大、キリスト教の布教、さらに植民地の獲得を求めて世界的規模の活動を始めた。

1492年、イタリア人のコロンブス(Columbus、1446?〜1506 新大陸の発見)は、スペイン女王イサベルの援助によって大西洋を横断して西インド諸島に達し、1498年にはポルトガル人のヴァスコ=ダ=ガマ(Vasco da Gama、1469?-1524 ポルトガルの東インド航路の発見) がアフリカ大陸南端をまわってインド西海岸のカリカットに到達した。また、ポルトガル人のマゼラン(Magellan、1480〜1547 マゼランと世界周航) は、16世紀初め、スペインの船隊を率い、アメリカ大陸南端をまわって太平洋にでてフィリピン諸島に到達し、その一隊はさらに西進を続けて世界周航をなし遂げた。このような新航路の開拓によってヨーロッパ諸国の海外進出が始まり、世界の諸地域がヨーロッパを中心として広く交流する大航海時代と呼ばれる時代に入ったのである。

その先頭に立ったのがイベリア半島の王国スペイン(イスパニア)とポルトガルであった。

スペイン

スペインは南北アメリカ大陸に植民地を広げ、16世紀半ばには太平洋を横断して東アジアに進出し、1571年にフィリピン諸島を占領してここにマニラを建設した。その後まもなく、マニラとメキシコのアカプルコを結ぶ定期航路も開かれ、東アジアとアメリカ大陸の交通に重要な役割を果たした。

ポルトガル

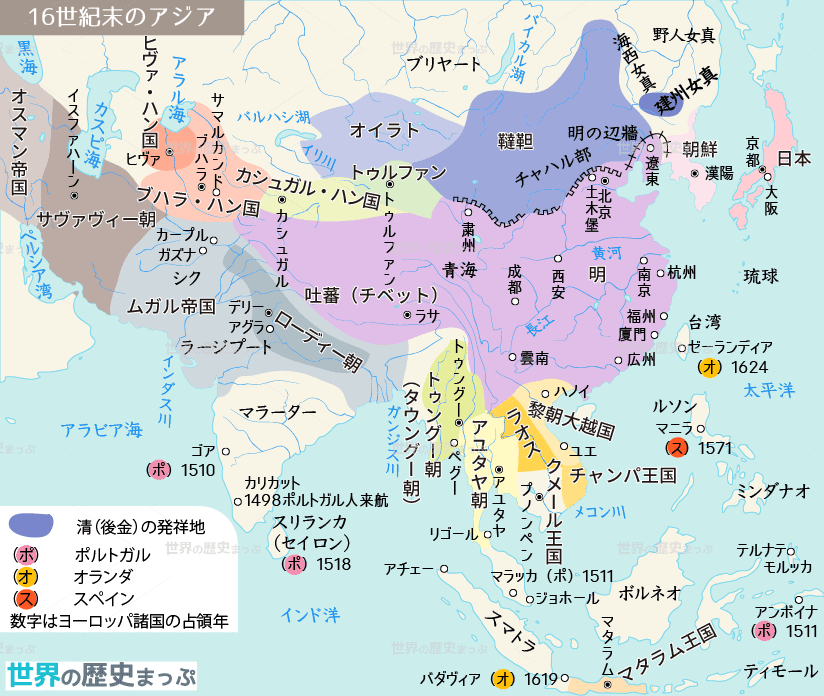

ー方、ポルトガルは1510年に占領したインド西海岸のゴアを根拠地にして東へ進出し、翌年、マレー半島のマラッカを占領したのに続いて、16世紀半ばには海賊を撃退した功績により明(王朝)からマカオを割譲され、ここを東アジア貿易の基地とした。

当時、東アジア地域では明(王朝)がなお海禁政策をとり、朝貢貿易以外の私貿易を禁止していたが、環東シナ海の中国・日本・朝鮮・台湾・琉球・安南(ベトナム)・フィリピンなどの人々は、国の枠を越えて広く中継貿易(密貿易)を行っていた。そこにヨーロッパ人が、世界貿易の一環として中継に参入することになったのである。メキシコやペルー産の銀をマニラに運び、そこで中国商人の絹を買いとってメキシコに運んでいたスペインが、当初日本に対してはあまり大きな関心を示さなかったのに対し、ポルトガルは日本が中国の生糸を渇望していることに注目し、中国の生糸を日本に運んで日本産の銀と交換する中継貿易を始めた。これは、ヨーロッパに香料を運ぶよりもはるかに大きな利益をポルトガルにもたらしたのである。