儒学の興隆

江戸時代、幕藩体制の安定とともに、社会における人々の役割を説き、上下の身分秩序を重んじ「忠孝・礼儀」を尊ぶ考え方が望まれ、儒学のもつ意義が増大した。

儒学の興隆

幕藩体制の安定とともに、儒学のもつ意義が増大した。社会における人々の役割を説き、上下の身分秩序を重んじ、「忠孝・礼儀」を尊ぶ考え方が望まれたからである。

朱子学

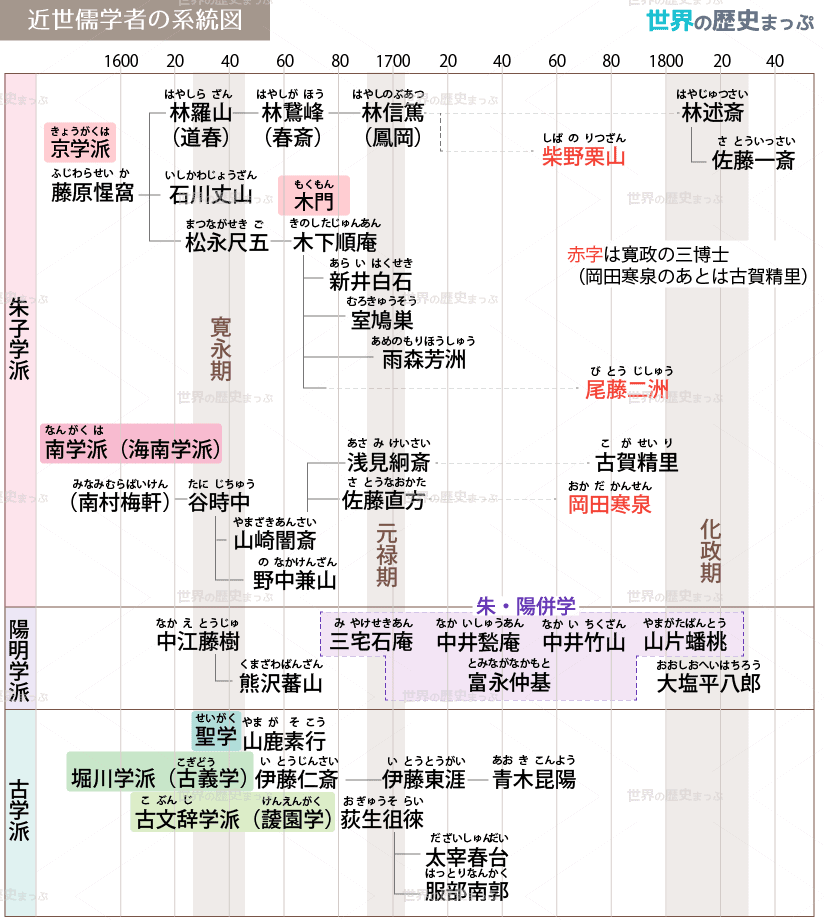

朱子学の思想は、封建社会を維持するための教学として、幕府や藩に歓迎された。家康に登用された林羅山の孫である林鳳岡(信篤、1644〜1732)は、将軍綱吉によって大学頭に任じられ、新設された湯島聖堂の側に家塾を移し、それ以降、林家が中心となって幕府の文教政策を進めた。

元禄・享保の時代は朱子学の全盛期であった。民間にあった木下順庵(621〜98)は門人の個性を伸ばしたことで知られ、新井白石・室鳩巣(1658〜1734)・雨森芳洲(668〜1755)らの木門十哲を輩出した。ー方、南村梅軒によって開かれたとされ、土佐の谷時中(1598?〜1649)に受け継がれた南学(海南学派)も朱子学の一派で、この系統からは山崎闇斎・野中兼山(615〜63)らがでた。闇斎一門を崎門学派と呼ぶが、この学派はやがて一種の神秘主義におちいり、朱子学の思想を基本とする独自の神道説である垂加神道を説いた。

このほか福岡藩士の貝原益軒(1630〜1714)のように、いずれの学派にも属さない朱子学者もいた。益軒は本草学や歴史学の分野にも業績をあげたが、とくに『和俗童子訓』『養生訓』などの教育書も著し、影響を与えた。

陽明学

陽明学は、明(王朝)の王陽明が始めたもので、初め朱子学を学んだ中江藤樹(1608〜48)や門人の熊沢蕃山(了介、1619〜91)らが取り入れて、日本で説いた。陽明学は現実を批判して「知行合ー」の立場で矛盾を改めようとする革新性をもっており、蕃山はこれを岡山藩の藩制確立に生かした。しかし、蕃山はその著『大学或問』で幕政を批判したとして、咎めを受けた。また会津藩や熊本藩でも、陽明学者がその革新性のゆえに弾圧された。

古学

古学は、朱子学·陽明学のような宋代・明代に創始された儒学にあきたらず、孔子、孟子の古典に立ち帰ろうとする学派で、いわば日本で創始された儒学といえる。兵学者である山鹿素行(1622〜85)は『聖教要録』を著して朱子学を批判し、古代の聖賢に立ちもどることを主張した。これは幕府に忌避され、素行は赤穂に流された。また、明・清を「中華」とする考え方に対して、日本を「中朝」とみなす『中朝事実』を著した。同じころ京都の堀川に私塾古義堂を開いた伊藤仁斎(1627〜1705)は「論語」「孟子」に依拠して、経験的知識を重視した。仁斎の子伊藤東涯(1670〜1736)も父を引き継いだことで、堀川学派には多数の門下生が集まった。

仁斎らの古学に啓発された江戸の荻生徂徠(1666〜1728)は、治国=政治を重視して、礼楽·制度をととのえることの重要性を説いた。柳沢吉保に仕えたあと、徂徠は将軍吉宗の諮問にこたえて『政談』を著し、都市の膨張をおさえ、武士の土着などを主張した。徂徠学は内容から古文辞学、塾名から蘐園学とも呼ばれた。門下生には、徂徠の経世論を継承した太宰春台(1680〜1747)がおり、『経済録』を著して専売制度の奨励などを説いた。また、詩文は服部南郭(1683〜1759)に継承された。