元禄美術

元禄美術

元禄期の美術・建築

| 庭園 | 後楽園(岡山)・後楽園(水戸藩邸)・六義園 | |

| 絵画 | 土佐光起 | 春秋花鳥図屏風 |

| 住吉如慶 | 東照宮縁起絵巻 | |

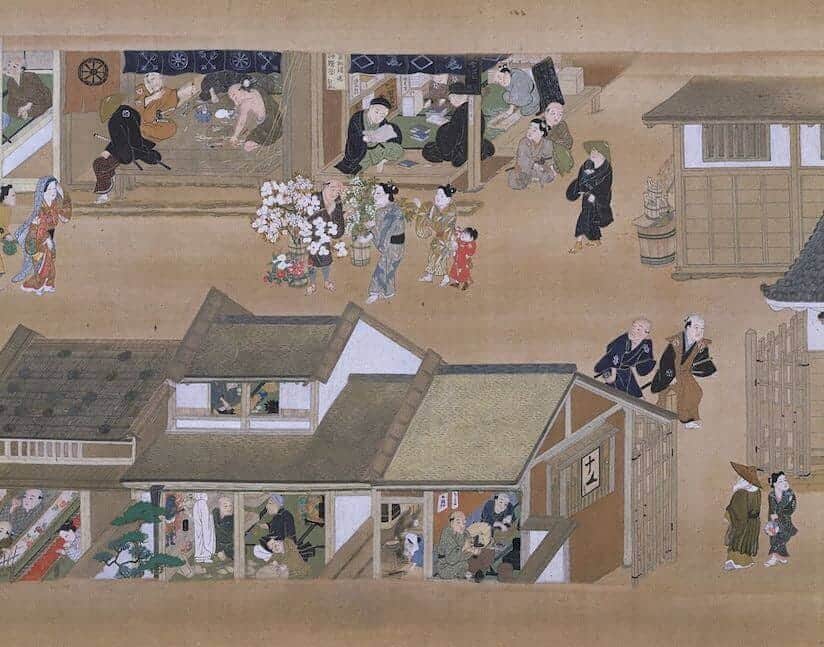

| 住吉具慶 | 洛中洛外図巻 | |

| 尾形光琳 | 紅白梅図屏風・燕子花図屏風 | |

| 菱川師宣 | 見返り美人図 | |

| 建築 | 東大寺大仏殿・善光寺本堂 | |

美術でも幅広い層から名作が生まれ、広範な人々に受容される傾向が生まれた。

絵画

絵画では、幕府や大名に抱えられた狩野派や朝廷絵師(絵所預)の土佐派(大和絵系で土佐光起 〈1617〜91〉が再輿)、さらに土佐派からわかれた住吉派(住吉如慶 〈1599〜1670〉・住吉具慶 〈1631〜1705〉の父子)が支配層の保護を受けるなかで、安定した絵画作品を制作した。しかし、しだいに清新さに欠けていったことも否めない。

これに対して、町人のなかから生まれた絵画に、新しい時代を感じさせる名品が誕生した。京都の呉服屋(雁金屋)出身の尾形光琳(1658〜1716)は、本阿弥光悦や俵屋宗達の技法を取り入れ、絵画や蒔絵に新風を吹き込んだ。大和絵の伝統的な装飾と王朝文学趣味をもったこの流派は、琳派と呼ばれた。光琳の『紅白梅図屏風』や『燕子花図屏風』、そのほかの作品は、伝統のなかに斬新な感覚が満ちあふれている。また、光琳の弟尾形乾山(1663〜1743)は陶器に装飾的な作品を残した。

庭園

庭園の分野では、元禄期に将軍が大名屋敷を訪れる御成の回数が増え、大名側も屋敷に趣向をこらした庭園づくりをするようになった。柳沢吉保の屋敷である六義園は、優れた廻遊式庭園である。小石川の水戸藩邸の後楽園は朱舜水の影響がみられ、明風の石造りの橋などがみごとである。また国元でも、岡山の後楽園のように日本3名園の一つに数えられる廻遊式庭園がつくられた。以上の現存する庭園のほか、残された絵図や発掘調査によって、失われた大名邸の庭固の役割と機能が注目されるようになった。

建築

建築の分野でも、明(王朝)から日本に亡命した隠元(1592〜1673)は、禅宗の一派である黄檗宗を開き、本山として山城宇治に万福寺を建立した。万福寺の伽藍は、中国風の禅寺建築として注目をひく。