大衆文化の芽ばえ – 芸術 – 演劇・映画・音楽

日本オペラ創成期のプリマドンナ・三浦環は1903年、東京音楽学校在学中に日本人によるオペラ初公演となる歌劇「オルフォイス」に出演し、翌年卒業すると東京音楽学校の助教授となった。ドイツへ留学し、第一次世界大戦中には欧米各地で「蝶々夫人」を演じて好評を博し、イタリアでは作曲家プッチーニの知遇を得た。1935年、イタリアのパレルモで「蝶々夫人」2000回出演の記録をつくった。

大衆文化の芽ばえ

芸術

演劇

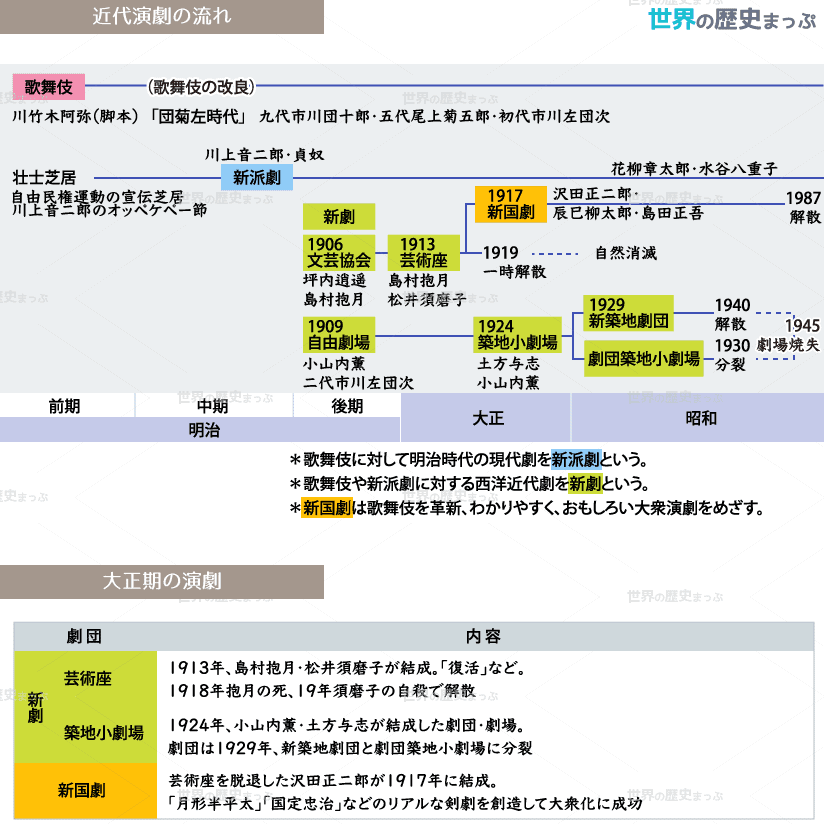

演劇では、歌舞伎・新派劇がしだいに大衆化して世に受け入れられていったまた。また、明治末期から盛んになってきた新劇では、1913(大正2)年、島村抱月(1871〜1918)が芸術座を結成し、松井須磨子(1886〜1919)が人気スターとして世の注目を集め、新劇の普及に大きく貢献した。これらの新しい演劇の舞台となったのは、明治末期に東京の丸の内に建設された帝国劇場(帝劇)であった。各らに1924(大正13)年には、小山内薫(1881〜1928)が土方与志(1898〜1959)と協力して築地小劇場を創立して、新劇をほぼ確立した。また、沢田正二郎(1892〜1929)によって始められた新国劇が、大衆演劇としてしだいに広まっていった。

映画

明治後期に始められた映画は、大正時代に新しい大衆娯楽として発展した。当時は活動写真と呼ばれ、まだ無声で、弁士が画面の情景を説明するものであった。1910年代から20年代にかけて、日活・松竹キネマ・東宝などの映画会社がつぎつぎと設立され、多くの作品を製作して大衆から歓迎された。1930年代に入ると音声つきのトーキーが現れた。

音楽

三浦環は日本オペラ創成期のプリマドンナである。1903年、東京音楽学校在学中に日本人によるオペラ初公演となる歌劇「オルフォイス」に出演し、翌年卒業すると東京音楽学校の助教授となった。ドイツへ留学し、第一次世界大戦中には欧米各地で「蝶々夫人」を演じて好評を博し、イタリアでは作曲家プッチーニの知遇を得た。1935年、イタリアのパレルモで「蝶々夫人」2000回出演の記録をつくった。

こちらで視聴できます。