新仏教の発展

天台・真言などの旧仏教は、その保護者であった朝廷・公家の没落や荘園の崩壊によって、しだいに勢力が衰えていった。これに対し、鎌倉仏教の各宗派は、武士・農民・商工業者などの信仰を得て、都市や農村に広まっていき、全国各地には信者の寄付によって数多くの寺が建てられ、地域の人々の信仰の中心となっていった。

新仏教の発展

天台・真言などの旧仏教は、その保護者であった朝廷・公家の没落や荘園の崩壊によって、しだいに勢力が衰えていった。これに対し、鎌倉仏教の各宗派は、武士・農民・商工業者などの信仰を得て、都市や農村に広まっていき、全国各地には信者の寄付によって数多くの寺が建てられ、地域の人々の信仰の中心となっていった。

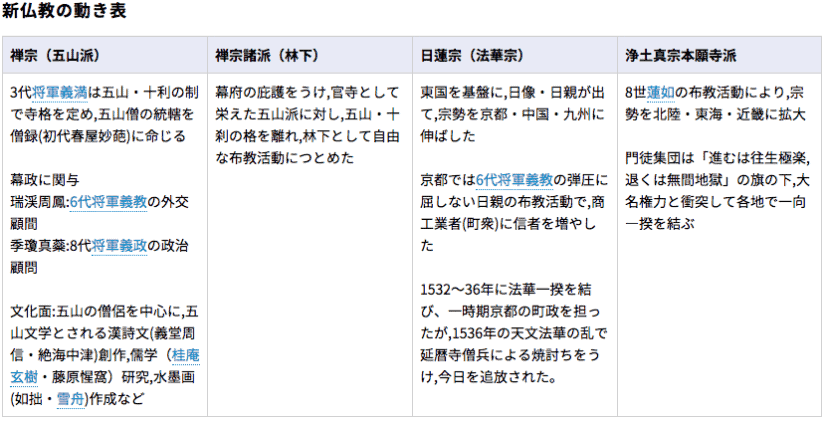

新仏教の動き表

| 禅宗(五山派) | 禅宗諸派(林下) | 日蓮宗(法華宗) | 浄土真宗本願寺派 |

|---|---|---|---|

| 3代将軍義満は五山・十利の制で寺格を定め,五山僧の統轄を僧録(初代春屋妙葩)に命じる 幕政に関与 瑞渓周鳳:6代将軍義教の外交顧間 季瓊真蘂:8代将軍義政の政治顧問 文化面:五山の僧侶を中心に,五山文学とされる漢詩文(義堂周信・絶海中津)創作,儒学(桂庵玄樹・藤原惺窩)研究,水墨画(如拙・雪舟)作成など | 幕府の庇護をうけ,官寺として栄えた五山派に対し,五山・十刹の格を離れ,林下として自由な布教活動につとめた | 東国を基盤に,日像・日親が出て,宗勢を京都・中国・九州に伸ばした 京都では6代将軍義教の弾圧に屈しない日親の布教活動で,商工業者(町衆)に信者を増やした 1532〜36年に法華一揆を結び、一時期京都の町政を担ったが,1536年の天文法華の乱で延暦寺僧兵による焼討ちをうけ,今日を追放された。 | 8世蓮如の布教活動により,宗勢を北陸・東海・近畿に拡大 門徒集団は「進むは往生極楽,退くは無間地獄」の旗の下,大名権力と衝突して各地で一向―揆を結ぶ |

禅宗

五山派(叢林)

禅宗の五山派は、将軍・守護などの保護を受けて盛んに活動したが、幕府体制の衰退とともにしだいに衰えていった。

禅宗諸派(林下)

これに対してより自由な活動を求めて地方布教を志した禅宗諸派は、地方武士・民衆の支持を受けて各地に広がり五山派を指す叢林に対して、林下と呼ばれた。中心となって林下の禅を布教したのは曹洞系では道元が開いた越前の永平寺と、門下から多くの僧が育った能登の総持寺であり、臨済宗では室町幕府の保護のもとで世俗化した五山派を嫌って独自の道を歩んだ大徳寺や妙心寺などである。また僧としては、権勢や栄達を嫌い、自由奔放に生きた大徳寺の一休宗純(1394〜1481)が、その詩集『狂雲集』とともに著名である。

浄土宗

鎮西派

法然の死後多くの門流にわかれていた浄土宗では、九州におこった鎮西派が優勢となり、京都や東国へも布教活動を広げていった。また法然の廟堂から発展した京都の知恩院は応仁の乱後、代々の天皇の帰依を受けて浄土宗の本寺としての地位を獲得し、同宗が発展する基礎を築いた。

日蓮宗(法華宗)

日蓮宗(法華宗) は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて東国から京都へ進出し、日像(1269〜1342)の妙顕寺や日静(1298〜1369)の本圀寺などを中心に繁栄した。15世紀にでた日親(1407〜88)は、京都からさらに中国地方や九州地方に勢力を仲ばしたが、他宗と激しい論戦を行ったため他宗や幕府からしばしば迫害を受けた。

京都で財力を蓄えた商工業者には日蓮宗の信者が多く、彼らは1532(天文元)年、京都を戦火から守るため法華一揆を結んで一向一揆と対決し、町政を自治的に運営した。しかし1 536(天文5)年、法華一揆は延暦寺と衝突し、京中の寺院をすべて焼打ちされて、数年間、京都を追われることになった。この争いを天文法華の乱という。

浄土真宗

本願寺派

浄土真宗(一向宗) は、農民のほか、各地を移動して生活を営む商人や交通・商工業者などにも広く受け入れられて広まった。親鸞の末娘覚信尼(1224-83?)の孫で、東山大谷にあった親鸞の廟所を守っていた覚如(1270〜1351)が、鎌倉時代末に同廟所を寺院化し、本願寺(大谷本願寺)と称したのが本願寺派の始まりで、以後、覚如の子孫が代々本願寺の門主をつとめた。15世紀半ばに第8世門主となった蓮如(兼寿、1415-99)のとき、延暦寺によって大谷本願寺が破却されたため、蓮如は近江を転々としたのち越前吉崎に吉崎道場(吉崎坊)を建てて、しばらく北陸地方を布教の拠点とした。やがて吉崎を離れた迎如は、再び畿内周辺を転々としながら布教活動を行い、京都の山科に山科本願寺を建てて新たな教団の本拠地とした。その後蓮如は門主の座を実子の実如( 1458- 1525 )に譲り、自らは大坂石山に石山坊を建てて隠棲した。1532(天文元)年に山科本願寺が法華一揆らによって焼かれると、実如の孫で第10世門主であった証如(1516〜54)は、教団の本拠地を石山坊に移した。これが石山本願寺である。

蓮如は、阿弥陀仏の救いを信じれば、誰でも極楽往生ができることを平易な仮名混じりの文章で説いた御文(御文章) を用いながら布教を行い、講を組織して惣村を直接つかんでいった。村落の道場には本願寺のくばった本尊の絵像などがおかれ、坊主を中心に講によって結ばれた信者(門徒)の寄合がもたれ、信仰が深められた。蓮如を中心とする精力的な布教活動によって本願寺の勢力は、北陸・東海・近畿地方に広まり、各地域ごとに強く結束し、強大なものとなった。そのため、農村の支配を強めつつあった大名権力と門徒集団が衝突し、各地で一向―揆がおこった。その代表的なものが、1488(長享2)年におこった加賀の一向一揆である。浄土真宗には、ほかにも専修寺派や仏光寺派などの教団があったが、蓮如以後は本願寺派が最も優勢な教団となった。

このほかにも、飢饉や疫病のなかで民衆の間に地蔵信仰や観音信仰などのさまざまな信仰が流行し、盆に辻々の地蔵をめぐる京都の地蔵盆や観音霊場三十三所巡礼などが盛んに行われた。また伊勢詣や善光寺詣などの寺社参詣も流行し、伊勢講など参詣者の組織も各地につくられた。