東アジアとの交易

勘合貿易は朝貢の形式をとったため、滞在費・運搬費などはすべて主人である明側の負担であり、日本側の利益はばく大であった。輸入品は唐物と呼ばれて珍重され、室町文化の形成に必要不可欠なものとなった。また銅銭が大量にもたらされ、国内の貨幣流通をさらに推進した。

東アジアとの交易

動乱のなかで室町幕府の権力が形成されていく14世紀後半は、東アジア世界の情勢が大きく変化した時期でもあり、新しい国際関係が築かれていった。

日本と元(王朝)との間には正式な国交はなかったが、私貿易は依然として盛んであった。元と戦った鎌倉幕府も、建長寺再建の費用を得るために、1325(正中2)年に建長寺船を派遣している。足利尊氏はこれにならい、後醍醐天皇の冥福を祈るための天竜寺造営を目的として、1342(康某元)年から数回の天竜寺船を派遣した。

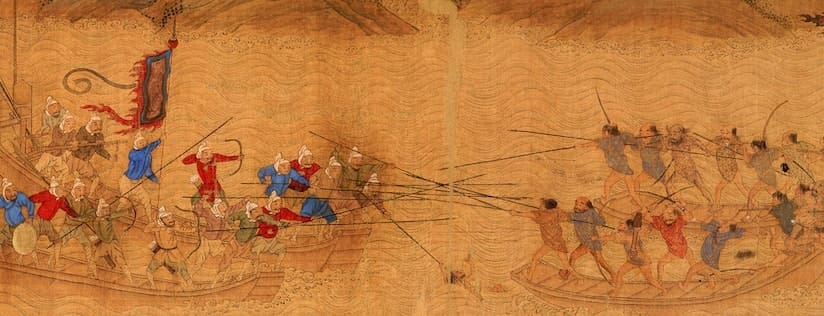

このころ、倭寇と呼ばれた日本人を中心とする海賊集団が、猛威をふるっていた。倭寇の主要な根拠地は対馬・壱岐・肥前松浦地方などで、規模は船2~ 3隻のものから数百隻に及ぶ組織的なものまでさまざまであった。倭寇は朝鮮半島、中国大陸沿岸を荒らし回り、人々を捕虜にし、略奪を行った。困惑した高麗は、日本に使者を送って倭寇の禁上を求めたが、当時九州地方は戦乱の渦中にあり、取締りの成果はあがらなかった。この14世紀の倭寇を前期倭寇と呼ぶが、その主な侵略の対象は朝鮮半島で、記録に明示されたものだけで400件に及ぶ襲撃があった。高麗が衰亡した一因は、倭寇にあったと考えられている。

中国では1368年、朱元璋(太祖洪武帝、1328~98)が漢民族の明(王朝)を建国した。明は歴代の王朝にならい、中華を中心とする国際秩序の構築をめざして通交の開始を近隣諸国に呼びかけた。日本にも使者が来航し、合わせて倭寇の禁止が求められた。国内の戦乱を終息させた足利義満は、積極的に応じて倭寇の鎮圧を九州探題に命じ、1401(応永8)年に僧侶祖阿(生没年不詳)と博多商人肥富(生没年不詳)とを遣わして正式な国交を開いた。明(王朝)は日本を属国とみなし、朝貢の形式をとるように要求した。義満は「日本国王臣源」と名乗り、明の年号を用い、返礼の回賜を受け取る朝貢貿易が始まった。

遣明船は明(王朝)から交付された勘合という証票の持参を義務づけられた。これにより、日明貿易を勘合貿易ともいう。1404(応永11)年、第1回の船が送られ、以後、1547(天文16)年まで、17回の勘合船が派遣された。途中、4代将軍足利義持(1386~1428)は明に臣礼をとることを嫌って貿易を中止したが、6代足利義教(1394~1441)が再開した。勘合貿易は朝貢の形式をとったため、滞在費・運搬費などはすべて主人である明側の負担であり、日本側の利益はばく大であった。船は寧波で勘合の査証を受け、首都北京で交易にあたった。日本からの輸出品は銅・硫黄・金・刀剣・扇・漆器で、輸入品は生糸・絹織物・綿糸・砂糖・陶磁器・書籍・絵画などであった。輸入品は唐物と呼ばれて珍重され、室町文化の形成に必要不可欠なものとなった。また銅銭が大量にもたらされ、国内の貨幣流通をさらに推進した。

勘合制度

勘合とは、明(王朝)がアジア諸国と行った朝貢貿易に使用した信符である。日明間で用いられたものは「日本」の2字から日字勘合と本字勘合であった。紙に「本字壱号」というように墨印を押し、それを二つにわけて一方を勘合、一方を勘合底簿とした。日本の船は本字勘合を携えて渡航し、明において本字底簿と照合した。明の船は日本勘合を携えてくるわけだが、実際には来航しなかった。

貿易には幕府のほか、有力守護や寺社も参加した。本来は朝貢1回に3隻までという取決めがあったが、幕府の直営船に彼らの船が加り、10隻に及ぶこともあった。応仁の乱後は幕府が衰退し、貿易の実権は堺商人と結んだ細川氏、博多商人と結んだ大内氏の手に移った。両者は激しく争い、1523(大永3)年には寧波で衝突をひきおこし、大内氏一行は細川氏の船を焼いた。これが寧波の乱である。乱は結局、大内氏に利をもたらし、貿易は大内氏が独占するところとなった。1551(天文20)年、大内氏が滅亡すると、勘合貿易も断絶した。

寧波の乱

1523(大永3)年、大内義興の正式な勘合を持参した遣明船3隻(300余人)と、細川高国(1484〜1531)のすでに無効となった勘合をもつ1隻(100余人)が前後して寧波に到着した。細川方は明(王朝)の役人に賄賂を送り、諸々の厚遇を得ることに成功した。これに怒った大内側は細川方の正使や明の役人を殺害し、細川船を焼き、海上を逃れ去った。これを寧波の乱という。明は大内氏に厳しい罰則を加えることをせず、日本の入貢に厳しい規制を加えるにとどめた。

勘合貿易の中断後、再び倭寇の活動が盛んになつた。16世紀に展開されたこの倭寇は後期倭寇と呼ばれ、主として東シナ海、南洋方面にみられた。ただし、本当の日本人は3割ほどで、中国人やポルトガル人が多かった。彼らは日本の銀と中国の生糸の交易を行いながら、海賊として行動した。中でも有名な頭目は、平戸・五島地方に居を構えて数百隻の船団を指揮した王直という明人である。彼は王を自称し、大名たちとも交渉をもった。1559(永禄2)年、王直が明に捕殺されることには後期倭寇は衰えをみせはじめ、1588(天正16)年、豊臣秀吉が海賊取締令を発するに及んで、あとを断つことになった。

朝鮮半島では、1392年、倭寇を撃退して名声を得た武将の李成桂(1335〜1408)が高麗を倒し、朝鮮(李氏朝鮮)を建国した。朝鮮も明と同じく、通交と倭寇の禁止を日本に求めてきた。幕府は直ちにこれに応じ、日朝貿易が始まった。1419(応永26)年、朝鮮は200隻の兵船と1万7000人の軍兵をもって対馬を襲った。これを応永の外寇というが、朝鮮の目的はあくまで倭寇の撃滅にあったので、貿易は一時の中断ののちに続けられることになった。

九州・中国地方の守護大名や有力武士たちは競って朝鮮に使節を送り、交易の利をあげようとした。そこで朝鮮は交易の統制をはかり、1443(嘉吉3)年には、最も関係の深い宗氏との間に癸亥約条(嘉吉条約)を結んだ。これにより、宗氏も交易のための船を1年に50隻と制限された。また貿易港は釜山浦(釜山)・乃而浦(薺浦)・塩浦えんほ(蔚山)の三浦に限定され、三浦と首都漢城に使節の接待と貿易のための倭館がおかれた。三浦に定住する日本人も増加し、15世紀末には3000人を数えた。彼らは種々の特権を与えられていたが、1510(永正7)年、その運用をめぐって暴動をおこし、朝鮮の役人に鎮圧された。これを三浦の乱と呼び、貿易はこのあとしだいにふるわなくなった。

朝鮮への輸出品は銅・硫黄のほか、胡椒・薬材・香木などの南海特産物であった。南海の産物は琉球の商船が博多や薩摩の坊津にもたらしたもので、博多商人が中継して朝鮮に運んだ。輸入品は繊維類で、とくに木綿は当時日本では生産されていなかったので需要が多く、大量にもたらされて人々の生活様式に大きな影響を与えた。