桃山美術

- 城郭:安土城・大坂城・伏見城・二条城・松本城・彦根城・姫路城

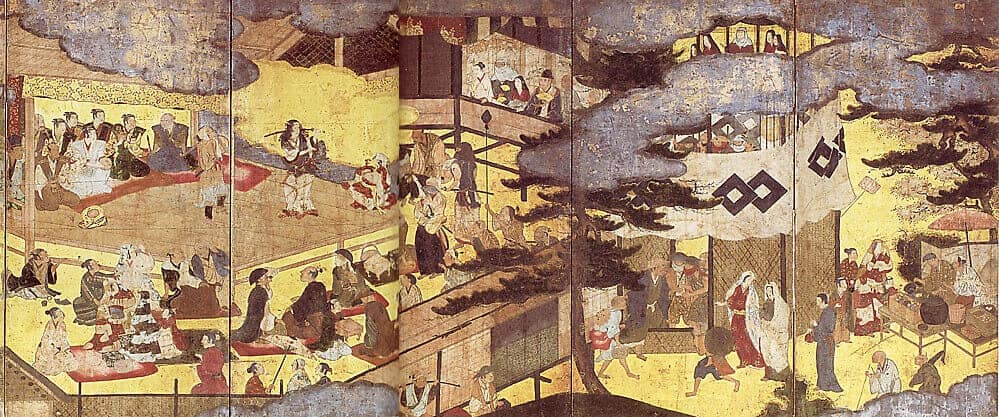

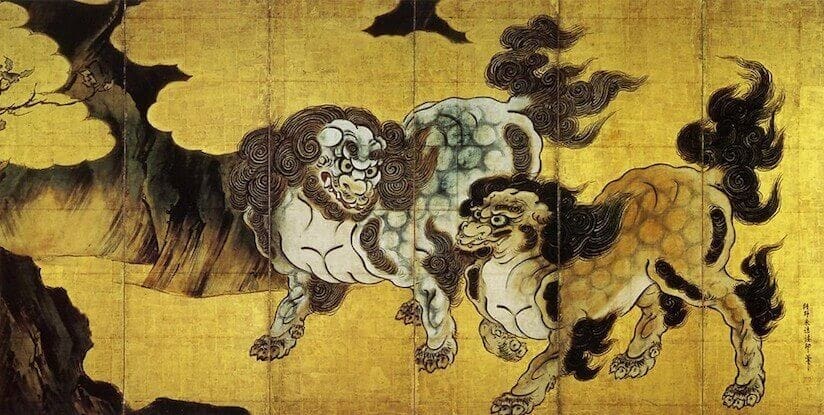

- 絵画:洛中洛外図屏風/唐獅子図屏風/檜図屏風(狩野永徳)、松鷹図/牡丹図(狩野山楽)、高雄観楓図屏風(狩野秀頼)、花下遊楽図屏風(狩野長信)、豊国祭礼図屏風(狩野内膳)、職人尽図屏風(狩野吉信)、山水図屏風/牡丹図梅花図屏風(海北友松)、松林図屏風(長谷川等伯)

- 工芸:高台寺蒔絵

- 印刷:慶長勅版

桃山美術

城郭建築

桃山文化を象徴するのが城郭建築である。この時代の城郭は軍事的·政治的な理由から、それまでの山城と違って交通の便利な平地につくられ、重層の天守(天守閣)をもつ本丸と、土塁や水沿で囲まれ、いくつかの石垣で築かれた郭をもつようになった。中世の山城は山の斜面を利用して土塁と空堀をつくり、戦時の防塞としての役割を果たしていたが、この時代の城は領国支配の利便をも考慮して、小高い丘の上に築く平山城や平地につくる平城となり、軍事施設としての機能とともに城主の居館・政庁としての機能をも合わせもつものとなった。安土城や大坂城・伏見城などは、全国統ーの勢威を示す雄大・華麗なもので、城の内部には書院造を取り入れた居館で人が設けられた。また、城郭とならんで聚楽第などの殿舎も建造された。これらの内部の襖、壁・屏風には、金箔地に青、緑を彩色する濃絵(金碧画)の豪華な障壁画(障屏画)が描かれ、欄間には、透し彫の彫刻がほどこされていた。当時の建築物はいずれも現存せず、伏見城の一部を移築して建てられた都久夫須麻神社本殿や、聚楽第の一部を移築したと推定される大徳寺唐門・西本願寺飛雲閣などにわずかな遺構をとどめるにすぎない。城郭建築は17世紀に入ってからも盛んに行われ、二条城や松本城・彦根城・姫路城などがこの時期につくられた。17世紀初期の城郭は、秀吉のころにみられた豪華な内部装飾が後退した反面、簡素で機能的なものとなり、なかでも関ヶ原の戦いののち城主となった池田輝政(1564〜1613)が改築した姫路城は、壮大な平山城で、大天守とこれに連なる3棟の小天守からなる連立式天守閣がみごとであり、壁や瓦の合わせ目を白の漆喰で塗り固めた機能美から白鷺城とも呼ばれている。

障壁画

城や殿舎の内部を飾る障壁画の中心となったのは、狩野派である。なかでも狩野永徳(1543〜90)は室町時代に盛んになった水墨画と日本古来の大和絵とを融合させて、農かな色彩と力強い線描、雄大な構図をもつ新しい装飾画を大成し、『唐獅子図屏風』『檜図屏風』などの作品を残した。狩野派からは永徳のほかにも狩野長信(1577〜1654)·狩野内膳(1570〜1616)ら多くの画家がでて、それぞれに永徳の様式を受け継いだ。なかでも永徳の門人で『松鷹図』『牡丹図』などで知られる狩野山楽(1559〜1635)は、永徳の気風を最もよく伝え、その後の狩野派の発展を支えた。狩野派は、伝統的な画題のほかにも新興勢力として登場した都市や庶民の生活・風俗などを題材にした風俗画も盛んに描いており、狩野永徳の『洛中洛外図屏風』や狩野秀頼の『高雄観楓図屏風』、狩野長信の『花下遊楽図屏風』、狩野内膳の『豊国祭礼図屏風』、狩野吉信の『職人尽図屏風』など数多くの作品を生んだ。ー方狩野派以外からも海北友松(1533〜1615)や長谷川等伯(1539〜1610)、雲谷等顔(1547〜1618)らが出て、永徳の影響を受けながらも独自の新画風を創造し、濃彩の装飾的作品とともに、水愚画にも優れた作品を残した。海北友松の『山水図屏風』『牡丹図梅花図屏風』、長谷川等伯の『松林図屏風』などはその代表作といえる。

工芸

彫刻では仏像彫刻が衰えて、欄間彫刻が盛んになり、蒔絵をほどこした家具調度品や建物の飾り金具などにも装飾性の強い作品がつくられた。とくに伏見城の遺構である京都高台寺霊屋の仏壇や調度類にほどこされた蒔絵は高台寺蒔絵と呼ばれ、桃山文化の特色をよく表している。

印刷

また、朝鮮侵略の際に朝鮮から伝えられた活字印刷術によって数種類の書籍が出版されたが、とくに慶長年間、後陽成天皇の勅命で、朝鮮伝来の印刷法と木製の活字により開版(出版)された四書や『日本書紀』などの一連の書物は慶長版本(慶長勅版)と呼ばれ、当時の印刷技術を今日に伝えている。

活字印刷

日本や中国の印刷は、木版に文字を彫り、それに墨を塗って紙に刷りとる木版印刷が中心であった。そのなかから中世日本においても五山版や大内版(山口版)などの優れた印刷文化がおこったことはすでにみた通りだが、隣国の朝鮮では早くから銅活字を用いた活字印刷が発達していた。秀吉の朝鮮侵略によってこの活字印刷術が朝鮮から伝わり、日本でも木活字を用いた活字印刷が行われるようになった。また、ほぼ同じころ、宜教師ヴァリニャーニによってヨーロッパの活字印刷術も伝えられ、九州を中心に金属活字を用いたキリシタン版と呼ばれる活字印刷が盛んとなった。しかし、漢字と仮名の組み合わせからなる日本語表記が複雑であるためか、活字印刷はその後の日本に定着せず、17世紀後半以降は再び木版印刷が主流となった。