武士の生活

開発領主の系譜をひく鎌倉時代の武士は、先祖伝来の地に土着し、農村の支配に都合のよい高台や交通の要衝に館を構え、周りに堀や溝をつくり、塀や高く土を盛った土塁をめぐらし防衛の拠点とした。館の内部や周辺部に、国衙や荘園領主からの年貢・公事が課せられない佃・門田・正作などと呼ばれた直営地があり、武士の下人・所従または所領内の農民が耕作していた。武士は現地の管理者として所領を支配し、農作業を指導(勧農)し、 また耕地の開発を進めていった。「弓矢を射ること」「馬に乗ること」は、子供のころから厳しく教えられた。

武士の生活

開発領主の系譜をひく鎌倉時代の武士は、先祖伝来の地に土着し、所領の拡大につとめていた。御家人になった者は地頭として、非御家人は荘園領主から任じられた荘官として、彼らは農村の支配に都合のよい高台や交通の要衝に館を構えた。館は1〜2町のものから、大きなものは10町余りに及び、周りに堀や溝をつくり、塀や高く土を盛った土塁をめぐらしていた。それで館を堀之内、土居などともいう。館の内部や周辺部には、国衙や荘園領主からの年貢・公事が課せられない佃・門田・正作などと呼ばれた直営地があり、武士の下人・所従または所領内の農民が耕作していた。武士は現地の管理者として所領を支配し、農作業を指導(当時の語で勧農という)し、 また耕地の開発を進めていった。

武士は一族の子弟たちに所領をわけ与える分割相続を原則としていた。新しく立てられた分家は宗家(本家)の血縁的統制のもとにおかれ、その命令にしたがった。この宗家と分家との集団を一門・一家といい、首長である宗家の長を惣領(もしくは家督)、惣領以外の子弟を庶子と呼んだ。惣領は戦時には一門を率いて戦い、平時には先祖・氏神の祭祀を執り行った。惣領は一門の意見の代弁者でもあった。また御家人についていうならば、惣領は一門の軍役の責任者でもあった。京都大番役、鎌倉番役など、幕府は一括して惣領に一門の軍役を課し、惣領が庶子たちに割りあてたのである。

ここうした惣領を中心とする武士団のあり方を惣領制と呼ぶが、この惣領制を基礎として、鎌倉幕府は御家人の統制を行っていた。

なお、当時は女性の地位は比較的高かった。相続に際しても男性と同じく財産の分配に与かった。むろん実際の軍事活動には従事しないけれども、女性 が地頭・御家人になる例もあった。結婚形態は嫁入り婚が一般的であったが、結婚後も平氏・安達氏などと生家の氏姓で呼ばれた。

一遍が筑前国の武家を訪ね、主人に念仏をほどこしている場面。館は板塀と堀(農業用水として活用)をめぐらし、弓矢や楯を備えた矢倉門を構えて、防御を固めている。母屋は板張りで、畳は奥の一部のみ敷かれ、広縁の脇に狩猟用の鷹が飼われている。持仏堂の奥には厩があり、馬の魔よけに飼われている猿もみえる。

武士の実生活をみてみよう。武士の館の門をくぐると、まず下人・所従の住む小屋や馬小屋があり、中央に主人の住む母屋があった。そのつくりは寝殿造を簡素にしたもので、ふつう「武家造」と呼ばれる。正面に玄関を設け、その左右に広い縁があり、屋根は板葺きで切妻になっていた。棟はひとつひとつ離して建て、寝殿造のように廊でつなぐことはしなかった。床は板敷で、座る場所にだけ畳を敷いた。

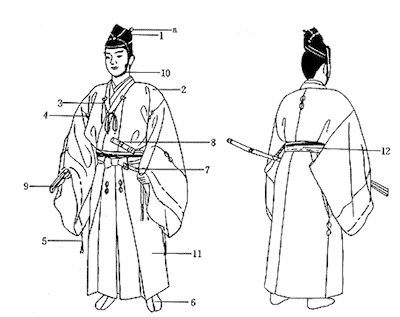

武士はふだん直垂を着た。これは平安時代に庶民の衣服として用いられたものである。もと下着であった小袖も平服となり、男性は小袖に袴、女性は小袖に細帯を締めた。改まったときには、貴族の平服である水干が用いられた。公家に比べ、武士の身なりは格段に質素であったといえよう。

武士は食事でも質素であった。食事は朝と夕の2回、主食は玄米であった。承久の乱後の武士の食事の献立として、ある史料は「うちあわび・くらげ・梅干し・塩・酢・ご飯」を紹介している。このほか、狩猟で得た鳥・猪・鹿などの獣肉も食用に供されたようである。

喫茶の風習

茶を飲むことは、中国の宋ではやった風習であるが、日本には鎌倉時代の初期に禅僧の栄西によって伝えられた。栄西の著に『喫茶養生記』があるように、当初は薬として用いられた。まず貴人・禅僧の間に広まり、やがて一般にも飲まれるようになった。

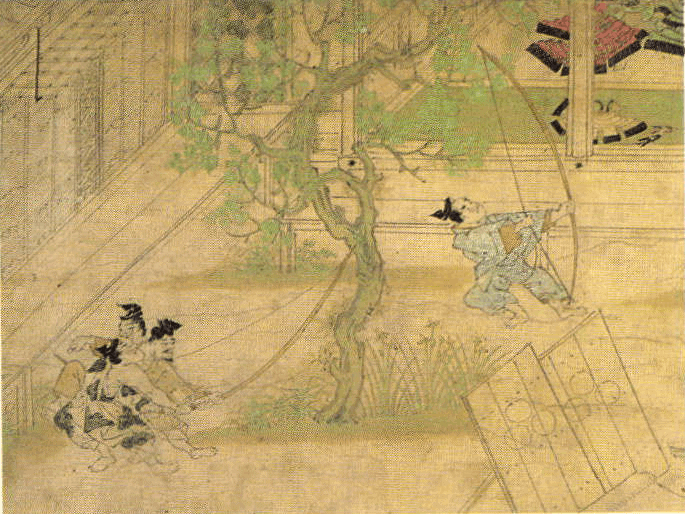

武士は武芸の修練を重視した。とくに、最近、武士の根本的な技能として評価されている「弓矢を射ること」「馬に乗ること」は、子供のころから厳しく教えられた。館の内外では、つねに犬追物・笠懸・流鏑馬や巻狩など、武芸の訓練を兼ねた遊びが行われた。

武士はこのように戦いに備えた日常を送っていたから、京都風の文化や遊びは彼らの間にはなかなか浸透しなかつた。一般武士の知的水準は非常に低い段階にとどまっていた。しかし一方で、武士の生活に即した、武士独自の道徳が形成されていった。この道徳は当時「武士のならい」とか「兵の道」などといわれ、主従関係の基礎となる「忠」と一門の団結を維持するための「孝」を根本の理念とし、具体的には武勇・礼節・廉恥・正直・倹約・寡欲などを重んじた。これらの道徳は、武士が厳しい毎日を送るうちに自然と生まれてきたもので、まだ理論的に体系づけられていなかった。これが武士道という思想体系としてまとめられるのは、江戸時代以降のことである。

武芸の訓練:館の庭で男が強弓をひきしぼり、3人の男が弓に弦をかけようとしている。合戦に備えた日頃の訓練の様子と思われる。

笠懸:板を的にして騎射を競い合うもので、初め笠を的にしたことからこの名がでた。

男襖三郎絵巻

鎌倉時代の武士の生 活を具体的に知ることのできる資料として、 『男襖三郎絵巻』がある。これは武蔵国の住人男衾三郎と吉見二郎兄弟の姿を描いたもので、1300年頃の成立といわれる。弟三郎は武勇に優れた豪の者であるのに対し、兄の二郎は風流な生活を営んでいた。しかし二郎は、上京の途中に山賊に襲われ、あえない最期を遂げてしまう。絵巻は武勇を軽んじたものの末路を描きながら、「武勇の家に生まれたからには、月や花を愛し、詠歌・管弦に精通したからとて何の益になろうか。我が家の者は荒れ馬を乗りこなし、強弓を引く訓練を怠るまいぞ」という三郎の主張を際立たせている。

騎馬・弓矢の技量を重んじる三郎はかくあるべき鎌倉武士の一典型であったのだろう。しかし一方で、「我が家の前を通る乞食や修験者は捕まえて首を斬ってしまえ。斬って斬って斬りまくり、屋敷中に生首が絶えるようなことがあってはなるまいぞ」などという彼の言葉を聞くと、武士は現代のわれわれの感覚ではなかなか理解し難い、残酷さ・残忍さを合わせもっていたことを思い知らされる。