満州事変

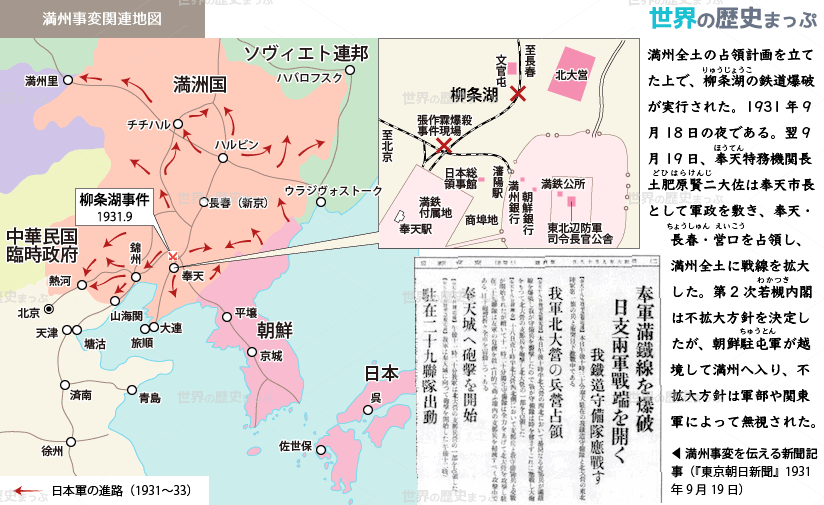

1931年9月18日夜、満州全土の占領計画を立てた上で柳条湖の鉄道爆破が実行された。翌日、奉天特務機関長土肥原大佐は奉天市長として軍政を敷き、奉天・長春・営口を占領、満州全土に戦線を拡大。第2次若槻内閣は不拡大方針を決定したが、軍部や関東軍によって無視された。

満州事変

1920年代末、中国において国民政府のもとで中国全土統ーの動きが進んでいた。満州においても、1928(昭和3)年、張作霖のあとを継いだ張作良政権が、同年12月、国民政府の勢力下に入った。国民政府は中国全土に広まりつつあった民族運動を背景に、これまで列強諸国に与えていたさまざまな権益の回収(治外法権の撤廃・関税自主権の確立・鉄道権益の回収・外国人租界や租借地の回復・国外軍隊の撤退など)をめざして、国権回復に乗り出した。また、満州をはじめ中国各地で組織的な日本商品のボイコット(日貨排斥運動)が行われ、中国側により満鉄並行線が敷設されて、満鉄の経営が赤字になるなど、政治的にも経済的にも満州における日本の活動は大きな打撃を受けた。

満州は日露戦争以来の日本の特殊権益地帯であり、対ソ戦略拠点としても、重工業発展のための重要資源供給地としても、日本の「生命線」とされていたので、中国側のこのような国権回復の動きに直面して、日本側、とくに陸軍の間に危機感が高まった。

そのころ日本国内では、1931(昭和6)年4月、立憲民政党の第2次若槻内閣が発足し、幣原外相を中心に中国政府との間に満蒙問題などをめぐって外交交渉を続けられていたが、日中間には懸案の問題が山積し、交渉はなかなか進まなかった。こうした状況のなかで、関東軍を先頭とする日本の陸軍部内には、幣原外交を「軟弱外交」と非難し、「満蒙の危機」を打開するために、軍事力を発動して満州を中国の主権から切り離し、日本の支配下におこうとする気運が高まった。

1931(昭和6)年7〜8月には、満州で兵要地誌の調査にあたっていた、日本の参謀本部員中村大尉が中国兵に殺されたり(中村大尉事件)、中国人農民と朝鮮人農民が衝突した万宝山事件がおこったりして、満州の空気はいっそう緊迫しつつあった。

1931(昭和6)年9月18日夜半、奉天(現在の藩陽)郊外の柳条湖で、満鉄線路爆破事件(柳条湖事件)がおきると、関東軍はこれを中国側の仕業と発表してただちに軍事行動をおこし、奉天・長春など南満州の主要都市を占領した。日本の朝鮮駐屯軍の一部も独断で鴨緑江を渡って満州に入って関東軍を支援した。若槻内閣は事変の不拡大方針を声明したが、関東軍はこれを無視してつぎつぎと軍事行動を満鉄沿線外まで拡大し、翌年2月までに、チチハル・錦州・ハルビンなど満州各地を占領した(満州事変) ❶ 。

柳条湖事件

事件直後、関東軍は鉄道線路爆破を中国軍(張学良の軍隊)の仕業と発表したが、実際は武力行使の口実をつくるため、板垣征四郎(1885〜1948)大佐・石原莞爾中佐ら関東軍参謀の一部がひそかに計画し、関東軍の現地部隊に実行させたものであった。計画立案の中心となったのは石原で、彼は将来、日本がアメリカと世界最終戦を戦うものと予測し(世界最終戦論)、かねてからそれに備えて満州を日本が占領することを計画していた。軍司令官の本庄繁(1876〜1945)は着任早々で満州の事情にうとく、棚あげされて参謀たちの陰謀には関与していなかったと思われる。

関東軍は満州事変勃発直後から、張学良政権を排除したのち、満蒙に新政権を樹立して中国国民政府から切り離し、日本の自由となる「独立国」をつくろうとする計画を進めた。若槻内閣、とりわけ幣原外相は、それが中国の主権・独立の尊重をとり決めた九カ国条約の違反になり、日本が列国の非難にさらされるとして、この計画に強く反対した。しかし関東軍は、政府の反対を無視して計画を実行し、1932(昭和7)年2月までに東三省(黒龍江・吉林·奉天)の要地を占領すると、3月には清朝最後の皇帝であった溥儀(もと宣統帝、1905〜67)を執政に据えて「満州国」の建国を宣言させ、事実上の支配権を握った。

犬養内閣も満州国承認を渋っていたが、同内閣が1932(昭和7)年5月、五・一五事件で倒れ、斎藤実(1858〜1936)内閣が成立すると、軍部の圧力と世論の突きあげにあって、政府も満州国承認に傾いた。この間1932(昭和7)年に排日運動は華中の上海にも飛火し、同年1月には上海事変がおこったが、列国の強い抗議によって5月に停戦した。