田沼時代( A.D.1767〜A.D.1786)

9代家重・10代家治の側用人を兼ね老中となった田沼意次が幕政の実権を握り、きわめて強い権勢をふるった田沼時代、財政再建のため、印旛沼の開拓、蝦夷地の開発、商業資本の利用など積極的な政策がとられた。民間の学問・文化・芸術が発展したが、賄賂政治への批判が強まり、天明の飢饉・浅間山の大噴火などの災害も相つぎ、全国的に百姓一揆や打ちこわしが頻発した。

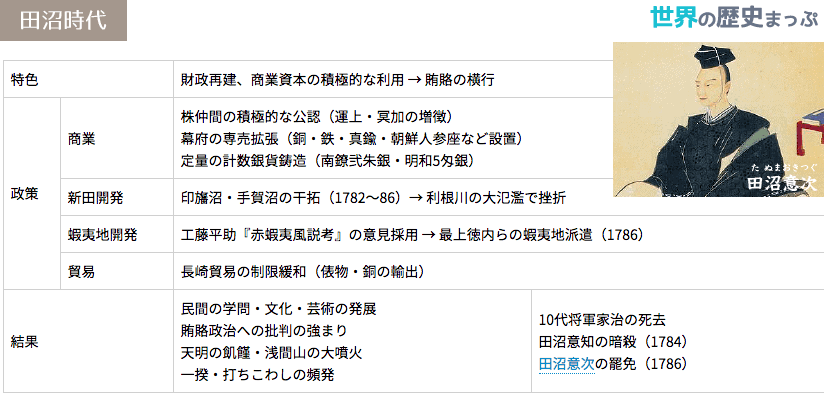

田沼時代

江戸幕府 10代将軍徳川家治の側用人、次いで老中となった田沼意次が実権を握っていた明和4 (1767) ~天明6 (86) 年をいう。その政策は前代の緊縮財政策を捨て、商人資本を利用したところに特徴がある。運上・冥加金収入を目的に、問屋、株仲間の育成を強化し、さらに貨幣の増鋳、貿易量の増加、下総印旛沼の開拓、商品農産物栽培の奨励などの積極策を打出したが、膨張した貨幣経済は武士を一層困窮させ、うちつづく凶作や飢饉に対する解決策もなく、百姓一揆が続発し、江戸の打ちこわしがあり、賄賂が横行した。このような政治に対する不信が意次に対する反感となり、子の意知が刺され、ついに失脚した。

参考 ブリタニカ国際大百科事典

田沼の政治

| 特色 | 財政再建、商業資本の積極的な利用 → 賄賂の横行 | ||

| 政策 | 商業 | 株仲間の積極的な公認(運上・冥加の増徴) 幕府の専売拡張(銅・鉄・真鍮・朝鮮人参座など設置) 定量の計数銀貨鋳造(南鐐弐朱銀・明和5匁銀) |

|

| 新田開発 | 印旛沼・手賀沼の干拓(1782〜86)→ 利根川の大氾濫で挫折 | ||

| 蝦夷地開発 | 工藤平助『赤蝦夷風説考』の意見採用 → 最上徳内らの蝦夷地派遣(1786) | ||

| 貿易 | 長崎貿易の制限緩和(俵物・銅の輸出) | ||

| 結果 | 民間の学問・文化・芸術の発展 賄賂政治への批判の強まり 天明の飢饉・浅間山の大噴火 一揆・打ちこわしの頻発 | 10代将軍家治の死去 田沼意知の暗殺(1784) 田沼意次の罷免(1786) |

|

将軍吉宗のあと、9代徳川家重(1711〜61)・10代徳川家治(1737〜86)の時代になると、側用人を兼ね老中となった田沼意次(1720〜88)が幕政の実権を握り、きわめて強い権勢をふるった。この時代を田沼時代と呼んでいる。

享保の改革の年貢増徴策により、幕府の年貢米収入は順調に増加したが、宝暦期(1751〜63)には頭打ちとなり減少し始め、米価の下落も加わって幕府の財政は再び行き詰まってしまった。意次は、この財政問題の打開にあたって、年貢増徴策にかわる思い切った増収策を採用した。その第ーに、各地で発展しつつあった特産物をはじめとする商品生産や流通、またそれが生み出す富に着目し、それを幕府財政の財源に取り込もうとした。商品生産・流通を掌握するため、都市や農村の商人、手工業者の仲間組織を株仲間として広く公認し、それらに運上や冥加などをかけ(運上・冥加の営業税)、銅座・真鍮座・人参座・朱座などの座を設けて専売制を実施した。さらに、商品経済の発展に伴って増大する貨幣需要に対応するため、それまでの金・銀・銭3貨を金に一本化した貨幣制度ヘー歩踏み出し、秤量する必要がなく、使うのに便利な銀貨である南鐐弐朱銀を大量に鋳造した。貨幣鋳造の材料である金銀の輸入をはかるなど、長崎貿易の振興にも乗り出している。

第二に意次は、大坂などの大商人の賽金を積極的に活用し、下総印旛沼・手賀沼の開発に取り組み、新田開発によって耕地を拡大し、年貢収入の増加をはかった。しかし、1786(天明6)年の洪水により失敗に終わった。第三に意次が目をつけたのは蝦夷地であった。仙台藩の医師工藤平助(1734〜1800)はロシアが千島列島を南下して蝦夷地に達し、松前藩と通商交渉を行ったという情報を伝え、『赤蝦夷風説考』でロシアとの貿易と蝦夷地の開発を説いた。それに注目した意次は、2回にわたって最上徳内(1755〜1836)らの調査隊を蝦夷地に派遣した。蝦夷地におけるアイヌとの交易の実態、新田開発や鉱山開発、ロシアとの交易の可能性などを調査させ、蝦夷地の政府直轄と大規模な開発計画を進めようとした。

農村にも商品経済・貨幣経済が浸透し、都市には華やかな消費生活が生まれた。この動きに刺激を受けて、国学や蘭学、黄表紙や浮世絵などの学問・文化・芸術の多様な発展もみられた。ー方で、幕府役人の間では賄賂や縁故による不明朗な人事が横行し、賄賂が成否を決める重要な要素となるなど、士風を退廃させたという批判も強かった。

天明の飢饉、浅問山の大噴火や関東・江戸の大洪水などの災害も相つぎ、全国的に百姓一揆や打ちこわしが頻発する状況のなかで、1784(天明4)年、意次の子で若年寄の田沼意知(1749〜84)が、江戸城内で旗本の佐野政言(1757〜84)に暗殺される事件がおこった。江戸市民は佐野を「世直し大明神」ともてはやすなど、田沼政治への不満·批判がかなり強まっていた。意次は、大坂の豪商には御用金、全国の百姓・町人・寺社には所持石高や屋敷の間口に応じた御用金を課した。それを原資として、大坂に貸金会所を設けて、大名に低利で貸し付け、大名の財政困難を緩和させるとともに、その利子収入を政府財政の財源にあてる計画を立てたが、負担させられる町人・百姓らの激しい反発を招き、撤回せざるを得なかった。その結果、1786(天明6)年、将軍家治の死と前後して意次は老中を辞職し、その政策の多くは中止に追い込まれた。

田沼意次の政策は、発展してきた商品生産・流通とそれが生み出す富に着目し、経済発展の成果を吸いあげて幕府の財源とし、財政問題の解決をはかろうとした現実的で合理的な性格のものであった。しかし、商品経済・貨幣経済の発展は都市と農村の秩序を動揺させ、負担を転嫁された民衆の不満と反発は強まって一揆・打ちこわしが頻発し、飢饉や災害も重なって行き詰まり、深刻な危機をひきおこした。