諸学問の発達

- 実用の学として、自然科学が発達

- 観察や収集による、実証的・体系的な学問へ

- 多数の古典の注釈がおこなわれ、古語の用法を実証的に研究

諸学問の発達

儒学の発達は、合理的で現実的な思考を発達させ、ほかの学問にも大きな影響を与えた。

歴史学

歴史学(元禄文化)

| 儒学 | 人物 | 著作 | 特色 |

|---|---|---|---|

| 朱子学 | 林羅山 林鵞峰 | 本朝通鑑 | 羅山・鵞峰の父子で編集した歴史書。神武から後陽成天皇まで編年体による史書。中国の司馬光『資治通鑑』にならい、実証主義的な歴史叙述をめざした |

| 古学 | 山鹿素行 | 聖教要録 | 聖人のおこないと武士の日用道徳 |

| 中朝事実 | 日本中心の考え方を提起 | ||

| 歴史学 | 徳川光圀 | 大日本史 | 江戸藩邸に彰考館を設置。大義名分による社会の安定 |

| 新井白石 | 読史余論 | 公家政権は九変し、武家政権は五変して徳川幕府となるとする段階論 | |

| 古史通 | 「神とは人也」と『日本書紀』の神代巻を合理的に解釈 | ||

| 折たく柴の記 | 新井白石の自伝 | ||

| 藩翰譜 | 大名の系譜と伝記を集録 | ||

| 西洋記聞 | イタリア人シドッチの尋問をもとに著した西洋研究の書 |

歴史学では確実な史料に基づいて歴史を叙述する実証的な姿勢がとられるようになった。林羅山・林鵞峰による『本朝通鑑』や水戸の徳川光圀が始めた『大日本史』などのほか、新井白石は『読史余論』を著し、武家政権の推移を段階的に時代区分して独自の史論を展開した。

自然科学

諸学問の発達(元禄文化)

| 学問 | 人物 | 著作 | 特色 |

|---|---|---|---|

| 本草学 博物学 | 貝原益軒 | 大和本草 | 日本の1362種の動物・鉱物・植物を分類・解説 |

| 養生訓 | 健康法を示す | ||

| 和俗童子訓 | 体系的児童教育書 益軒の著書を元に女性の心得を説く「女大学」もつくられる |

||

| 稲生若水 | 諸物類纂 | 書物の中の物産記事を集大成。加賀藩主前田綱紀が保護 | |

| 農学 | 宮崎安貞 | 農業全書 | 五穀・野菜・果樹の分類とその農業技術の改良・普及 |

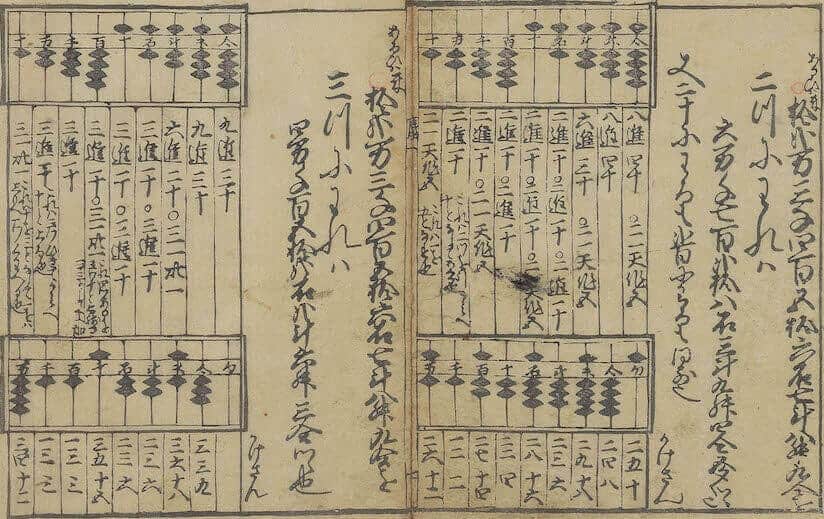

| 和算 数学 | 吉田光由 | 塵劫記 | そろばんによるかけ算・わり算の基礎。測量や体積の計算 |

| 関孝和 | 発微算法 | 和算を大成。縦書きの筆算代数式。 円周率や円の面積などについての解法を示す |

|

| 暦学 | 渋川春海 (安井鉢哲) | 貞享暦 | 初代の天文方として平安時代の宣明暦の誤差を修正 |

| 国文学 | 戸田茂睡 | 梨元集 | 和歌に使えない言葉(制の詞)の無意味さと、俗語使用の正当さを説く |

| 契沖 | 万葉代匠記 | 多くの実例と精密な考証で『万葉集』と戸田茂睡の再評価。 徳川光圀の依頼で執筆 |

|

| 北村季吟 | 源氏物語湖月抄 枕草子春曙抄 | 幕府の歌学方として『源氏物語』や『枕草子』の注釈書を書いた |

自然科学では本草学(博物学)や農学・医学などの実用的な学問が発達した。本草とは薬の基になる草の意味であり、植物・動物・鉱物の薬用効果について研究する本草学はしだいに博物学的色彩を帯び出した。貝原益軒の『大和本草』、稲生若水(1655〜1715)の『庶物類纂』は博物学的本草学の集大成であり、宮崎安貞の『農業全書』は農業技術とくに商品作物の栽培法を詳述して広く利用された。また、計算・測量の学として発達してきた和算では、吉田光由(1598〜1672)の著した『塵劫記』の内容の段階をさらに高め、関孝和(1640?〜1708)が筆算代数学や微分・積分に類似する方法で、円の面積を求めるなどの研究を行った。天文・暦学でも、渋川春海(安井鉢哲、1639〜1715)は自ら計測した貞享暦をつくり、平安時代から用いられてきた宣明暦にかわって幕府に採用された。

国文学

国文学の研究もこの時代から始まった。それまでの古今伝授をはじめとする和歌の秘事口伝や制約に対して、大和の下河辺長流(1627〜86)や江戸の戸田茂睡(1629〜1706)らは、自由な言葉使いを求めた歌学の刷新をはかった。『万葉集』を研究した僧の契沖(1640〜1701)は、『万葉代匠記』を著して茂睡の説の正しさを多くの実例によって説明した。また北村季吟(1624〜1705)は『源氏物語』の注釈書『源氏物語湖月抄』や『枕草子』の注釈書『春曙抄』を著して、古典研究を進めた。このような実証的な古典研究は、やがて古代精神の探究に進み、ついには国学として成長することになる。