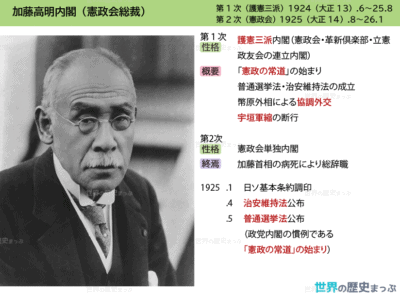

護憲三派内閣の成立

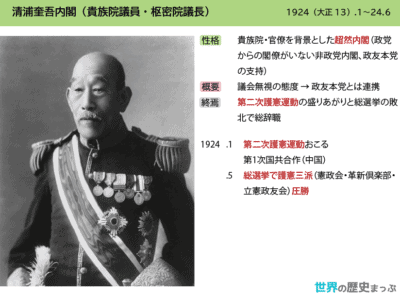

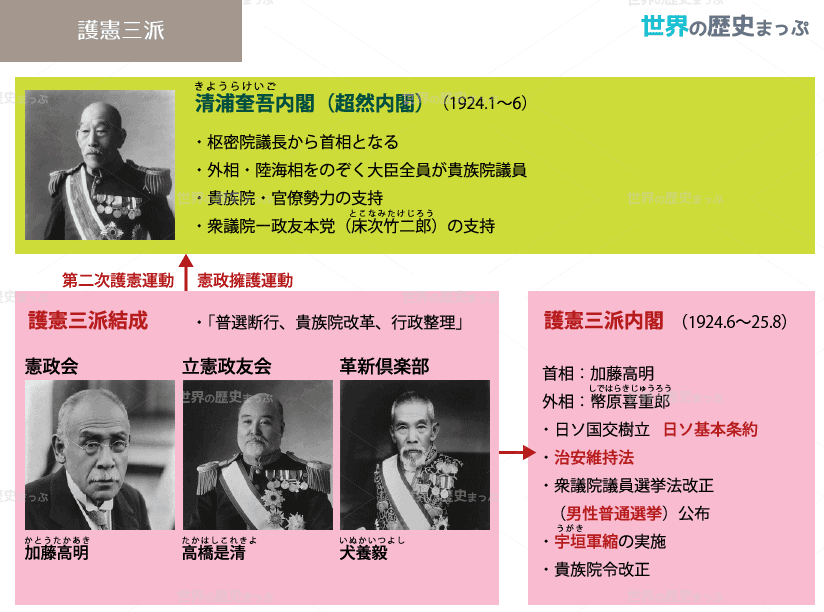

貴族院・官僚勢力を基礎に組閣した清浦奎吾内閣は超然内閣だとして立憲政友会、憲政会・革新倶楽部は護憲三派を結成、第二次護憲運動を展開。加藤高明内閣は社会革命を避ける安全弁と考え普選の成立に踏み切ったが、労働組合・無産政党・学生団体などは、普選は改良主義の幻想を強めるものとして民衆運動としての盛りあがりは弱くなっていた。

護憲三派内閣の成立

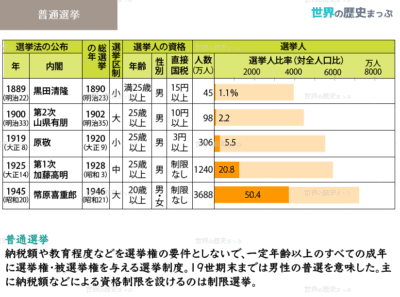

立憲政友会の清浦支持派は脱党して政友本党を結成したが、1924(大正13)年5月の総選挙で護憲三派が圧倒的な勝利を収め、政友本党は議席を大幅に減らした。その結果同年6月、清浦内閣は総辞職し、第一党となった憲政会総裁の加藤高明が首相となり、護憲三派を与党とする内閣を組織した。この運動を通じて立憲政友会も普選賛成にまわり、1925(大正14)年3月、加藤高明内閣のもとで、普通選挙案を盛り込んだ衆議院議員選挙法改正案(いわゆる普通選挙法案)が両院を通過、成立した。

この選挙法では、原則として満25歳以上の男性に衆議院議員の選挙権が、満30歳以上の男性に被選挙権が与えられ、納税額による選挙権の制限は撤廃された。それにより、有権者総数は約1240万人に達し、これまでの4倍以上に増加した。しかし、女性の参政権は認められなかった。また、同内閣の手で、貴族院の改革も行われたが、はなはだ不十分なものに終わった。

また、第二次護憲運動のときになると、労働組合・無産政党・学生団体などの多くは、普通選挙は改良主義の幻想を強めるものとして、その実現にはあまり熱意をみせなかった。ー方、加藤内閣は社会革命を避ける安全弁と考えて、普選の成立に踏み切ったもので、普選運動の民衆運動としての盛りあがりは弱くなっていた。

加藤内閣は1925(大正14)年3月に、普選法とともに治安維持法を成立させた。これは第一次世界大戦後の全世界的な社会主義運動の激化に対応したもので、とりわけ普通選挙の実施や同年1月の日ソ国交樹立の結果として、活発化が予想される無政府主義や共産主義の活動を取り締まるのが目的であった。そこでは、「国体を変革」したり「私有財産制度を否認」する運動に加わった者を処罰することが定められており、のちにはこれがしだいに拡大解釈されて、さまざまな反政府的言動を弾圧するために用いられた。

治安維持法 (1925年)

第一條 国体ヲ変革シ又ハ私有財產制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス。……

(施行日:大正14年4月21日、内閣総理大臣 子爵 加藤高明)

参考 Wikisource

改正治安維持法(1928年)

第一條 国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者、又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ、死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ処(中略)私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者、結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ、十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス。……

(公布:昭和3年6月29日、内閣總理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一)

世界各国における普通選挙の実現

普通選挙とは、納税額、財産・身分・性別などによる差別なしに選挙権、被選挙権を認める制度をいう。ただし歴史的には女性の参政権がない場合でも、それ以外の制限が撤廃されていれば、普通選挙と呼ぶことが多い。

フランスでは、1830年の七月革命の結果、選挙権はいくらか拡張されたが、なお納税額による厳しい制限があり、有権者は人口の0.6%足らずにすぎなかった。しかし、1848年の二月革命の直後、フランスは男性の普通選挙制を採用した。

ドイツにおいては、プロイセンの下院議員選挙では、20世紀になっても有権者を納税額によって3つのグループにわける3級選挙法という資産家に有利な制度が用いられていたが、ドイツ帝国の場合は1871年の成立時から男性の普通選挙が実施された。これは,

一般大衆の強い支持によって、自由主義的な中産階級の反対をおさえようとするビスマルク首相の政略によるものだったという。

アメリカは州によって異なるが、おおむね19世紀半ばころまでに男性の普通選挙が実現している。

イギリスは1832年以来、何回かの改正で選挙権が拡大されたが、普通選挙はようやく1918年に実現した。このとき、30歳以上の一定の財産のある女性にも参政権が認められた。

女性参政権運動は19世紀後半にはアメリカやヨーロッパでかなり高まり、地方議会や一部の地域でそれが認められたところも現れた。国政選挙で全国的に認められたのは、1893年のニュージーランドが最初である。ドイツでは第一次世界大戦後、1919年のヴァイマル憲法で、アメリカでは翌1920年イギリスでも1928年に男女平等の普通選挙が実現した。しかし、フランスやスイスでは、女性の参政権の全国的な実現は第二次世界大戦後にもち越され、1945年及び71年のことであった。日本では1945年の衆議院議員選挙法改正で女性の参政権が男性と平等に認められるようになった。

女性の参政権が認められた年代

| ニージーランド | 1893 | ロシア | 1917 |

| オーストラリア | 1895 | ドイツ | 1919 |

| フィンランド | 1906 | アメリカ・ワイオミング州 | 1869 |

| ノルウェー | 1913 | アメリカ・全国 | 1920 |

| デンマーク | 1915 | イギリス・制限付き | 1918 |

| カナダ・完全平等 | 1920 | イギリス・完全平等 | 1928 |

| スウェーデン | 1921 | フランス | 1944 |

*日本本土では第二次世界大戦後の1945年