農業生産の進展

17世紀、治水・灌漑技術が進歩し耕地が拡大した。農書の普及で農具も改良され、金肥の利用されるようになった。年貢用の米以外に、四木(桑・楮・漆・茶)・三草(紅花·藍・麻)と呼ばれる商品作物を生産・販売し、貨幣にかえる機会が増大した。

農業生産の進展

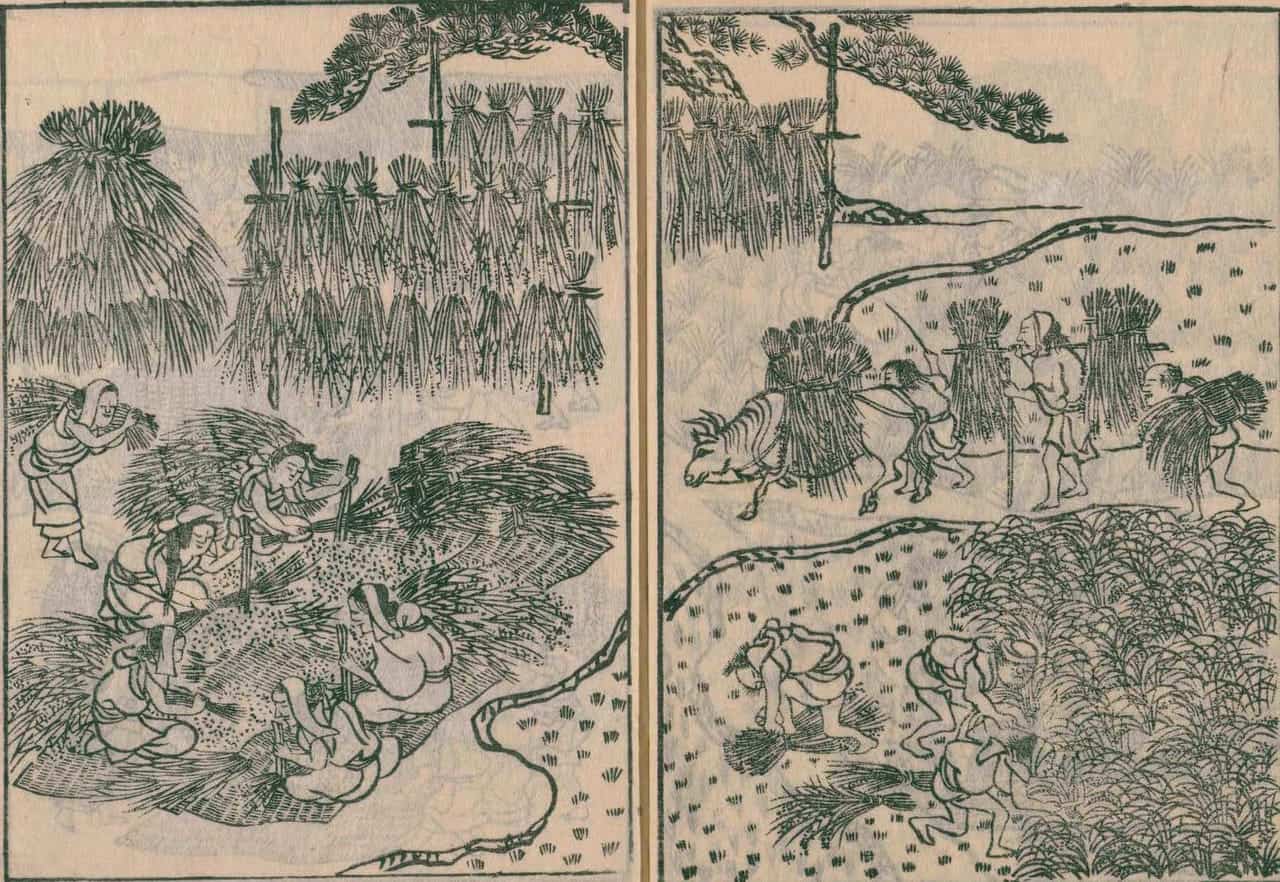

農業の発達(江戸時代)

| 土木技術の発達による大開発の時代 | ①治水・灌漑技術の進歩 | 箱根用水(17世紀後半) 見沼代用水(18世紀前半) |

| ②新田開発 | 村請新田・代官見立新田・町人請負新田など | |

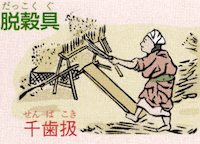

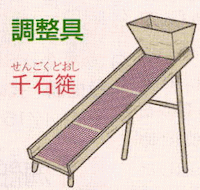

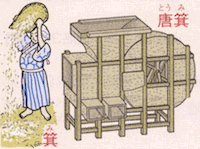

| 農業技術の進歩 | ①農具の改良 | 耕作具:備中鍬、調整具:唐箕・千石簁、脱穀具:千歯扱き、用水具:踏車・竜骨車 |

| ②金肥の利用 | 干鰯・油粕・〆粕 | |

| ③農書の普及 | 宮崎安貞『農業全書』、大蔵永常『農具便利論』 | |

| 商品作物の発達 | ①四木 | 桑・漆・茶・楮 |

| ②三草 | 紅花・藍・麻 | |

| ③その他 | 木綿・菜種・タバコなど |

幕藩領主は戦いによって領地を拡大してきたが、戦いも終わり、世のなかも平和になったことで領地の拡大は不可能になった。逆に戦いを遂行するための態勢自体が、百姓を夫役にかりたてて「すり切れ」させることから、1643(寛永20)年前後の大飢饉を契機に、領主は農業を勧めて(勧農)、生産基盤を確保する政策に大きく転換した。

中世までは開発不能であった大地(湿潤な沖積平野や湖沼・干渇など)を、領主は大量の人夫=百姓や職人を動員して耕地にかえた。また資力をもっていた町人や旧土豪が用水路を導入して、水の届かなかった地域を水田にかえていった。個々の百姓や村落が、小規模ながら徐々に農地を拡大したり、新村をつくったところもある。これら大小のさまざまな開発の集積が、「大開発時代」とも呼べる17世紀の耕地拡大につながったのである。田畑面積は、江戸時代初めの約164万町歩から18世紀初めの297万町歩へと激増した。この間、人口もおよそ2倍近い増加があったとみられている。

椿海の干拓

用水路の開削では、芦ノ湖を水源とする箱根用水や利根川中流から分水する見沼代用水などが知られている。また干潟の干拓には、備前児島湾や有明海の干拓が代表的なものである。湖沼干拓の事例として下総国椿海干拓の事例を紹介しよう。下総の国絵図には「椿海」と湖が描かれている。広さは、諏訪湖の3倍はあったと考えられる。江戸町人が請負人になり、幕府も資金援助をした結果、1673(延宝元)年に工事は完了した。新田は1町歩金5両で入植者に売られ、幕府は出資額を越える1万2500両を得た。1695(元禄8)年の惣検地によって椿海新田は2万4441石の石盛がなされ、18カ村の新田村落が生まれた。

耕地と生産力

新地面積が広がれば生産力はあがる。1町歩≒1haから米10石が収穫できれば、開発によって田が広がり、2町歩となれば20石の米が取れる。しかし同じ1町歩の広さでも、冬に雪の降る新渇県などの米単作地帯と一年中温暖な瀬戸内の耕地とでは生産力は異なる。1年を通して、米を1回収穫できる単作地帯に比べ、瀬戸内では、例えば春から夏に煙草を、夏から秋に米を、秋から春に麦か野菜を、同じ土地で3回の収穫をあげることができる。これは、量的(面積)ではない質的な生産力の違いである。(国絵図参照画像なし)

画像出典:山川 詳説日本史図録

耕地面積の拡大に続いて、質的な生産力の上昇も加わり、段当り収穫量が増大する状況が生まれた。これは農業技術の進歩によってもたらされた。農具では深耕用の備中鍬、脱穀具の千歯扱きが元禄期ころから用いられた。脱穀はそれまでの扱箸にかわってかなり能率を高めた。選別の調整具では唐箕・千石簁などが用いられた。揚水具としては、これまでの竜骨車にかわって簡便な踏車がしだいに普及していった。

肥科では、これまで村内外の山野からとる草や葉などを耕地の底部に敷き込む刈敷や人糞にたよっていたが元禄時代前後からこのほかに油粕や干鰯などの購入肥料(金肥)が、主に商品作物(綿・タバコなど)生産地で利用されるようになった。肥料や農具の普及には、農業技術書である農書が大きな役割を果たした。元禄年間に宮崎安貞(1623〜97)の『農業全書』が広まったことで、近世初頭の『青良記』と比べ、格段の進歩が得られた。

農業の生産力が急速に高まると経済的余裕が生まれ、年貢用の米生産以外に商品作物の栽培を行う地域がしだいに増大していった。養蚕と結びつく桑·麻・木綿などの衣料原料や灯油原料の油菜、染料の藍・紅花のほかに、タバコ・茶・野菜なども盛んに栽培されるようになった。これら四木(桑・楮・漆・茶)・三草(紅花·藍・麻)と呼ばれる商品作物を生産・販売し、貨幣にかえる機会が増大するようになった結果、百姓は都市部を中心とする商品流通に徐々に巻き込まれるようになっていった。

しかも、何種類もの作物を栽培するのではなく、各々の地域に適した限定された商品作物を生産することが経済的に有利となって、各地に特産物が生まれた。出羽村山(最上)地方の紅花、宇治・駿河の茶、備後の藺草、阿波の藍、薩摩(琉球)の黒砂糖、甲斐のぶどう、紀伊のみかんなどである。