教会の権威

ローマ・カトリック教会は1059年枢機卿会議で教皇選挙への皇帝権の介入を排除し、1075年の教皇教書により教皇権の至上性と俗権に対する優越を宣言して、ドイツ王ハインリヒ4世(神聖ローマ皇帝)と対立し「カノッサ事件」がおきた。、十字軍を宣言して教皇権の強化に努め11世紀末〜13世紀初めにかけて、教皇権は絶頂に達した。

教会の権威

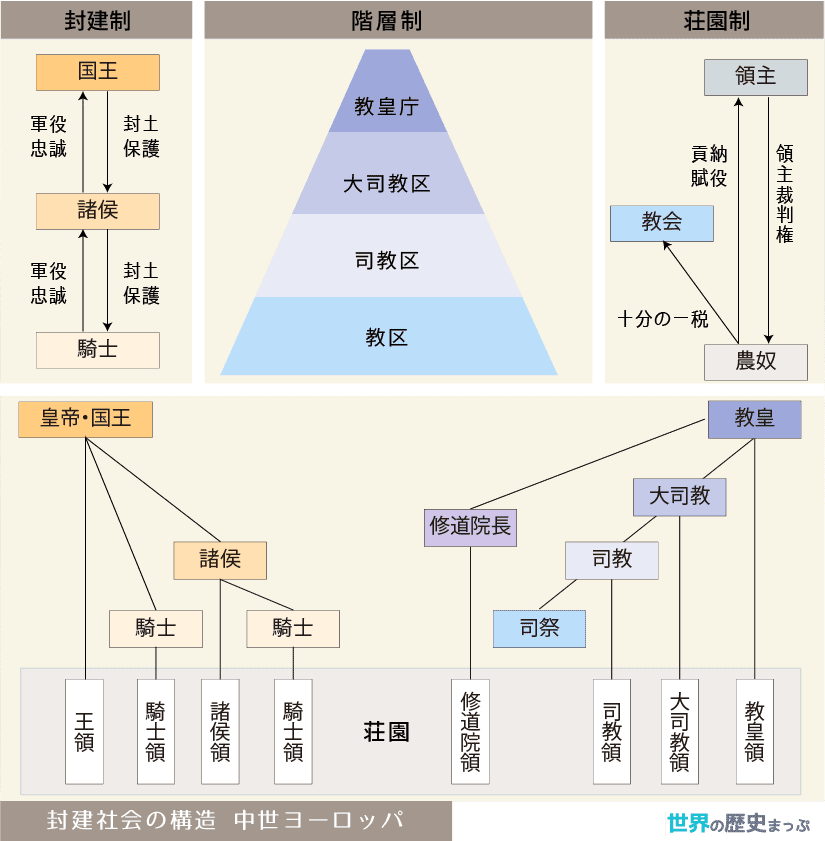

封建社会の成立過程をつうじて、修道士たちによる民衆への教化が進み、ローマ・カトリック教会は、次第にその精神権威を高めていった。同時に、国王や諸侯から土地の寄進を受け、政治的にも世俗諸侯と並ぶ勢力、すなわち聖界諸侯として各地に君臨した。その結果、聖職者の身分的組織も拡大・整備され、ローマ教皇を頂点に、大司教・司教・司祭・修道院長などの聖職階層制(ヒエラルヒー)が成立するとともに、信仰や習慣、教会の規律などに関する問題については、聖職者からなる公会議での決定が最高の権威となった。

こうして、理念的には教皇が聖職者の叙任や罷免の権利をもったが、現実には当時の教会の多くが世俗権力に支配されていた。その最大の理由は、私有教会制(アイゲンキルヘ)にあった。領主はその領内に教会や修道院を立てると、みずから司祭や修道士を任命して支配下に置き、経済的利益を手に入れた。それは領主の特別財産であり、当然のこととみなされていた。また、神聖ローマ帝国内の司教座教会や大修道院は、帝国教会として皇帝・国王の直接支配を受けた。諸侯勢力の強いドイツにあって、王権を維持・強化するために帝国教会政策は不可欠であった。だが、俗権の介入は教会の世俗化をもたらした。

10〜11世紀になると、教会の腐敗と世俗化に対し、内部から批判し改革しようとする動きが起こった。その中心を担ったのが、910年にフランス東南部ブルゴーニュ地方に建てられたクリュニー修道院である。「ベネディクトゥスの戒律(祈り、働け)」の厳格な励行など、初期修道院精神に立ちかえることをめざし、聖職売買や聖職者の妻帯を厳しく批判した。また、私闘の濫用を戒める「神の平和 Pax Dei」運動も推進した。

聖職売買(シモニア)

一般に、司教職や修道院長職などの聖職を財産として取引したり、相続の対象とすることを意味する。シモニアの語は、聖書の「使徒行伝」の第8章の故事に由来する。すなわち、魔術師シモンが使徒ペテロに対し、精霊を受ける力を与えてくれるようお金を出して、激しく叱責されたという語である。だが、クリュニー修道院や教皇グレゴリウス改革がおこなわれるまで、聖職者の妻帯や聖職売買は慣行として日常的におこなわれていた。

クリューニーの改革運動(修道院改革)は、同派の支修道院をつうじて急速にヨーロッパ各地へと波及した。その中でレオ9世(ローマ教皇)は改革派の人物を集めて枢機卿とし、積極的な教皇庁改革(グレゴリウス改革)に乗り出した。その結果、1059年枢機卿会議による教皇選出規定が決定され、教皇選挙への皇帝権の介入は排除された。さらにグレゴリウス7世(ローマ教皇)は1075年の「教皇教書」により、教皇権の至上性と俗権に対する優越を宣言したが、それは教会政策を帝国統治の基本にするドイツ王(ザーリアー朝)ハインリヒ4世(神聖ローマ皇帝)との決定的な対立を引き起こすことになった。いわゆるカノッサ事件(1077)である。

カノッサ事件の顛末

グレゴリウス7世(ローマ教皇)は、書簡を送って国王ハインリヒ4世の司教叙任を叱責し悔い改めを迫った。しかし、国王は逆に1076年1月ヴォルムスに聖俗諸侯を集め、司教の同意のもとに教皇の廃位を決議した。そこで、教皇は翌2月ハインリヒの廃位と破門を宣言すると、ドイツの司教たちは動揺し、世俗諸侯は再び国王に反旗をひるがえした。諸侯たちは集会を開き、波紋から1年後の1077年2月までに国王が波紋を解かれないかぎり、ハインリヒの王位を廃することを決定した。1076年の暮れ、孤立した国王は教皇に謝罪することを決意し、ローマに向かった。そして翌77年1月末、トスカナ女伯マティルダの仲介により、ハインリヒはカノッサ城に滞在する教皇に許しを請い、雪の城門で3日間素足のまま祈りと断食を続け、やっと破門を解かれた。これが、いわゆる「カノッサの屈辱」として知られる事件である。

カノッサ事件は、教皇権の優越を示すものではあったが、ドイツに限れば国王は再び勢力を回復し、反対派の諸侯を抑えることになった。教皇は再び国王を破門したが効果はなく、その死後も教皇と皇帝・国王の対立は続いた。

この聖職叙任権をめぐる教皇と皇帝間の対立(叙任権闘争)を集結させたのが、カリストゥス2世(ローマ教皇)とドイツ王ハインリヒ5世(神聖ローマ皇帝)の間のヴォルムス協約(1122)である。これにより以下の通り決定された。

- 司教や修道院長は教会法によって選出されること

- 霊的権威(指輪と杖が象徴)の授与は教皇が、教会領などの世俗的権威(笏が象徴)の授与は皇帝が行うこと

- イタリアとブルグンドでは、教皇の叙階が皇帝に先立ち、ドイツでは皇帝の笏の授与が教皇に先立つこと

つまり、皇帝はドイツの教会に対する実質的影響力は失わなかったのである。

こうして、12世紀前半に両者の対立は一応の妥協を見たが、その間、ウルバヌス2世(ローマ教皇)はグレゴリウス改革を継承するとともに、十字軍を宣言して教皇権の強化に努めた。その後の教皇インノケンティウス3世(ローマ教皇)は、ドイツの国王選任問題に介入してオットー4世(神聖ローマ皇帝)を破門、さらにカンタベリ大司教選任問題でジョン(イングランド王)を破門し屈服させるなど勢威を高めた。

こうして11世紀末から13世紀初めにかけて、教皇権は絶頂に達した。