アジアの通商圏とポルトガルの進出

イスラーム教徒などの抵抗を廃しつつアジアに進出したポルトガル人は、本来アジア人が展開していた交易活動の一部に、圧倒的な火器の威力によって割りこんだにすぎない。ポルトガルの貿易は、基本的に国営企業であり、国家権力と武力を背景とする政治的・軍事的な進出の形態をとった。

アジアの通商圏とポルトガルの進出

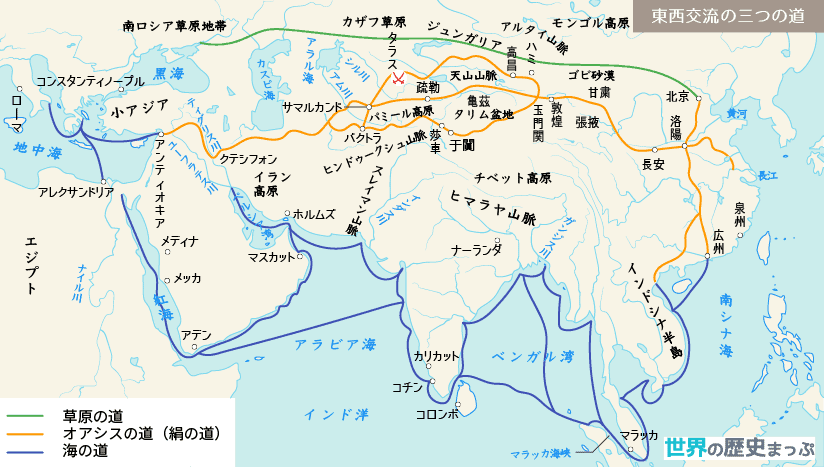

「キリスト教の布教と香料」(ヴァスコ・ダ・ガマの言葉)を目的として、ポルトガル人が来航する以前から、アジアにはきわめて活発な地域間交易が成立しており、いくつかのまとまりをもった通商圏が成立していた。すなわち、中国・日本・フィリピン(ルソン)などを中心とする東アジア、マラッカ・ジャワから中国南部を含む東南アジア、マラッカからインド東岸を含むもの、紅海、ペルシア湾とアフリカの一部、インド西海岸などをおおうインド洋通商圏などがそれである。

こうした通商圏は相互に重なりあい、地中海貿易圏をつうじて西ヨーロッパのそれにもつながっており、中世末にはこのルートをつうじて香料や絹のような東方物産がヨーロッパにもたらされていたのである。しかしアジアそのものの内部では、香料や胡椒のほか、インド産の綿布や米などのほか、ありとあらゆる商品がさかんに交易されており、その規模はヨーロッパとの貿易とは比較にならないほど大きかった。したがって、イスラーム教徒などの抵抗を廃しつつアジアに進出したポルトガル人は、本来アジア人が展開していた交易活動の一部に、圧倒的な火器の威力によって割りこんだにすぎないのである。

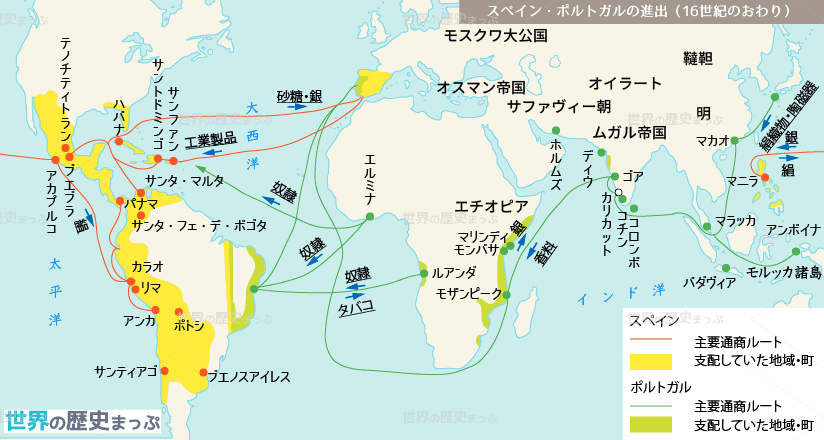

ともあれ、インド洋西部に進出したポルトガル人は、16世紀初頭のうちにインドのコチン・ゴア・ディウなどを占領し、ホルムズやソコトラ島をも押さえて、ペルシア湾と紅海を制圧した。この結果、グジャラートが中心となっていたインド洋西部交易圏と地中海の関係が切断され、ヨーロッパへの香料供給を独占できる可能性が生じたのである。東南アジアでも、早くも1511年には東南アジア交易圏の要衝マラッカを占領して、香料諸島との交易を開始した。また、マカオを拠点として、中国や日本との交易にも活躍した。ポルトガルの貿易は、基本的に国営企業であり、国家権力と武力を背景とする政治的・軍事的な進出の形態をとった。しかし、アジアの内部、ことにインド内陸部の交易などは、彼らの手中には入らなかった。領域支配というよりは、貿易拠点の確保が彼らの方針であった。

このため、一時的には紅海から海路を経由する旧来の香料貿易のルートを封鎖することに成功し、マムルーク朝エジプト( バグダードからカイロへ)に打撃を与えたが、ペルシア湾からシリアを経由するルートの封鎖には成功しなかった。16世紀後半、地中海の香料貿易が復活する( 大航海時代の背景)のはこのためである。