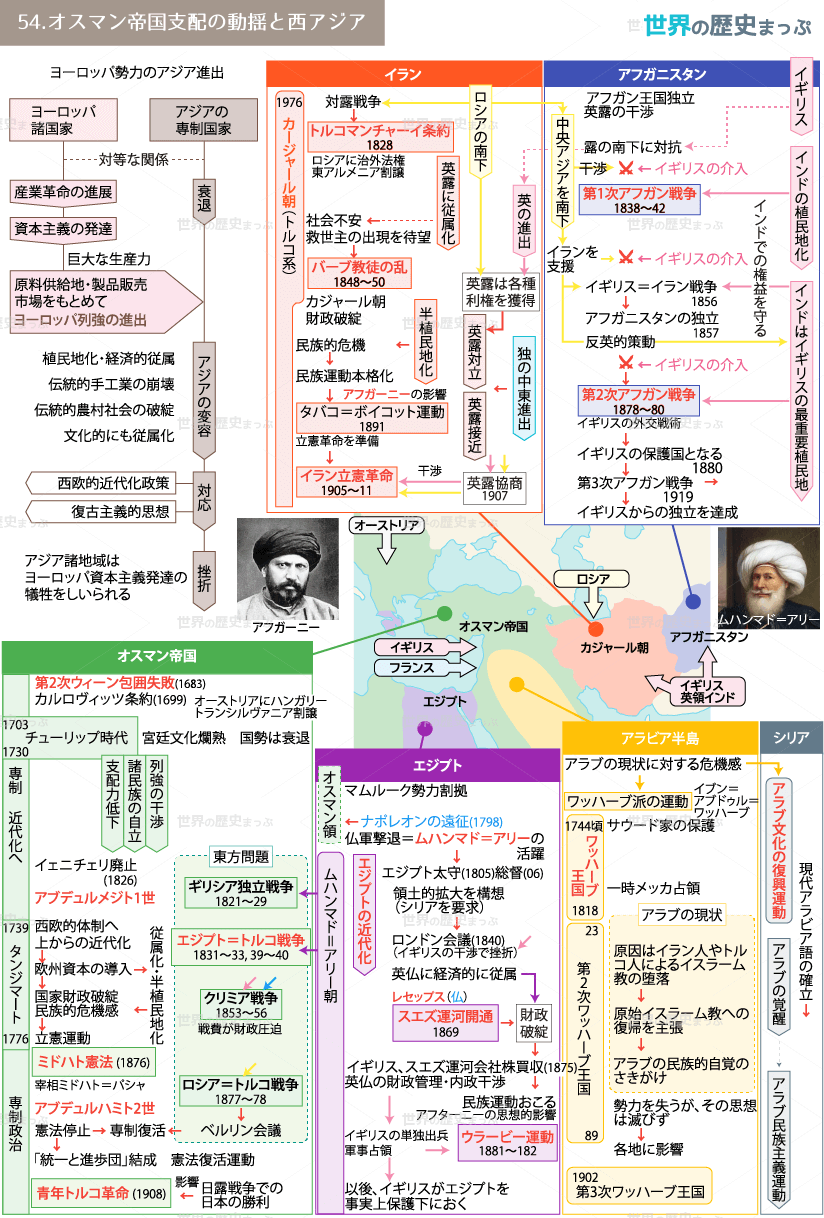

オスマン帝国支配の動揺

アジア・アフリカ・ヨーロッパの3大陸にまたがる広大な領土と地中海の制海権を握ったオスマン帝国は、16世紀に最盛期を迎えたが、17世紀をすぎると、軍事・政治の両面で衰退の兆しが現れ、絶対王政や市民革命によって集権化を成し遂げた西欧諸国は近代的技術や軍隊を武器に優位にたち、「東方問題」と呼ぶオスマン帝国内の民族・宗教間の紛争を足がかりにして、中東への進出を開始した。

オスマン帝国支配の動揺

西アジアの動向 オスマン帝国

| オスマン帝国 | |

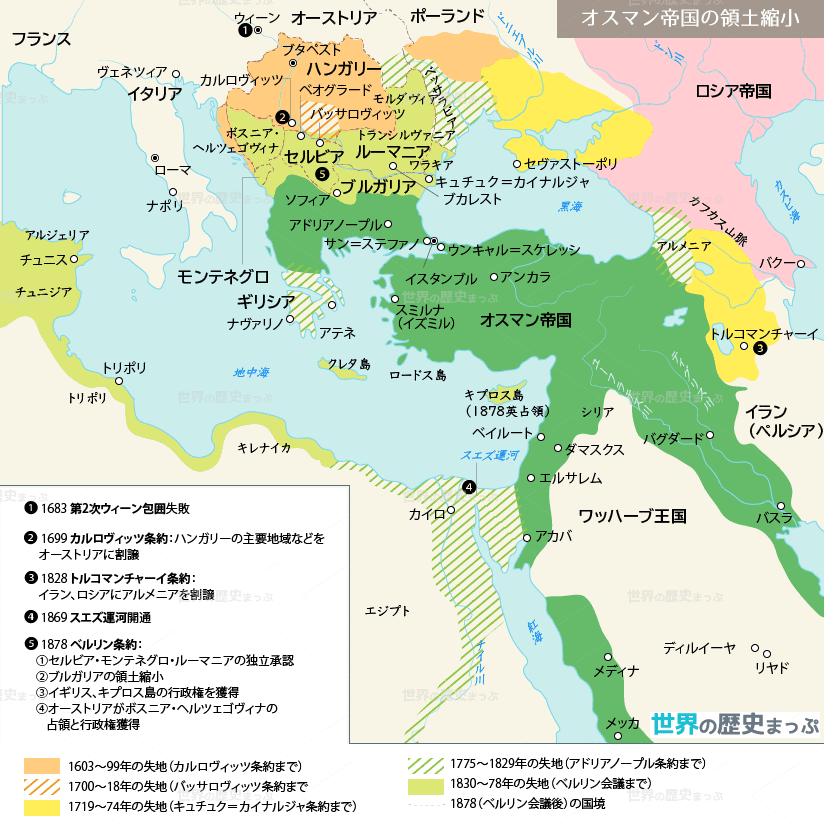

| 1683 | 第2次ウィーン包囲失敗 |

| 1699 | カルロヴィッツ条約(対オーストラリア) |

| 1716 | トルコ=オーストリア戦争(〜18) |

| 1718 | パッサロヴィッツ条約(対オーストラリア)、チューリップ時代(〜30) |

| 1744頃 | ワッハーブ王国成立(〜1818、1823〜89)、アラビア半島で勢力拡大、首都リヤド |

| 1768 | 第1次ロシア=トルコ戦争(〜74) |

| 1774 | キュチュク=カイナルジャ条約(対ロシア) |

| 1787 | 第2次ロシア=トルコ戦争(〜92) |

| 1792 | ヤッシー条約(対ロシア) |

| 1821 | ギリシア独立戦争(〜29) |

| 1826 | イェニチェリを全廃 |

| 1827 | ナヴァリノの海戦 |

| 1829 | アドリアノープル条約(対ロシア) |

| 1830 | フランス、アルジェリアを占領 |

| 1831 | 第1次エジプト=トルコ戦争(〜33) |

| 1833 | ウンキャル=スケレッシ条約(対ロシア) |

| 1838 | イギリス=トルコ通商条約 |

| 1839 | ギュルハネ勅令(タンジマート開始、〜76)、第2次エジプト=トルコ戦争(〜40) |

| 1853 | クリミア戦争(〜56) |

| 1856 | パリ条約(対イギリス・フランス・ロシア) |

| 1865 | 新オスマン人協会結成 |

| 1876 | ミドハト憲法発布 |

| 1877 | ロシア=トルコ戦争(〜78) |

| 1878 | アブデュル=ハミト2世、憲法を停止 |

| 1878 | サン=ステファノ講和条約、ベルリン会議(ベルリン条約)、ヨーロッパ側領土の大半を失う |

| 1881 | フランス、チュニジアを保護国化 |

| 1881 | スーダンでマフディー派の抵抗(〜98) |

アジア・アフリカ・ヨーロッパの3大陸にまたがる広大な領土と地中海の制海権を握ったオスマン帝国は、16世紀に最盛期を迎え、スルタンと大宰相を頂点とする中央集権機構と出自によらず能力のあるものを登用する開放性は、封建的・身分的国家体制をとるヨーロッパの羨望の的ともなっていた。しかし、17世紀をすぎると、軍事・政治の両面でオスマン帝国に衰退の兆しが現れ、絶対王政や市民革命によって集権化を成し遂げた西欧諸国は、近代的技術や軍隊を武器に優位にたち、「東方問題」と呼ぶオスマン帝国内の民族・宗教間の紛争を足がかりにして、中東への進出を開始した。

インド洋海域では、ヴァスコ=ダ=ガマがアラブの航海士の案内によってインド洋航路を「発見」したあと、「大航海時代」の到来とともに大西洋・インド洋ルートが地中海にかわる国際貿易路となった。ポルトガルはいち早く、1506年にイエメン沖のソコトラ島を、1511年にはペルシア湾のホルムズを占領し、インド洋の通商を支配するようになった。1600年にイギリス東インド会社が設立されると、インドの権益をねらうイギリスは、バスラに商館を設けた。

バルカン半島では、ハプスブルク家オーストリアとロシアの南下が始まった。オスマン帝国は、第2次ウィーン包囲(1683)に失敗して手痛い打撃をうけ、1699年のカルロヴィッツ条約 Karlowitz では、オーストリアにハンガリーとトランシルヴァニアを、ヴェネツィアにモレアとダルマツィアを割譲することとなった。さらに1768〜74年のロシア=トルコ戦争に大敗を喫し、クチュク=カイナルジャ条約によって、黒海の北岸をロシアに譲り、黒海の自由通航権を認めた。1792年には再びロシア=トルコ戦争に敗れ、クリミア半島を割譲した。このようにオスマン帝国の弱体化から明らかになると、中東全域へのヨーロッパ諸国の侵略が開始された。

オスマン帝国の弱体化の原因は、繁栄を支えた中央集権体制の緩みにあった。第1には、スルタンが、遠征をはじめ軍務・政務に直接たずさわらなくなりハレム ❶ の皇后や宦官が国政に介入し、大宰相をはじめとする官僚の間には、賄賂・コネ・奢侈などの悪弊が横行した。このような状態は「魚は頭から腐る」というトルコの諺によく示されている。第2は、火器の需要がますます高まり、イェニチェリ yeniceri (歩兵軍団員)の数は16世紀の1万から4万に増大し、逆に地方のシパーヒー sipahi (騎士)は度重なる遠征の負担に耐えきれずティマール timar (封土)を手放すものが増え、ティマール制の機能は低下した。第3に、このことは軍事制度の問題にとどまらず、財政を圧迫し、地方の行政・財務機構の変化をもたらした。政府はティマール制にかわり、税の徴収を請負制(イルティザーム iltizam) ❷ にきりかえることによって、財政の改善をはかった。徴税請負人は農民や遊牧民に対ししばしば過酷な徴税をおこない、徴税権の終身請負や世襲によって、富を蓄積した。さらにチフトリキと呼ばれる大土地を所有し、小作人や農業労働者を用いて市場向けの商品作物の栽培・経営をおこなうものも現れた。18世紀には、バルカン・アナトリア・シリアの各地に、このようなかたちで富を蓄積し、地方の官職を握る有力家計が形成された。地方の社会秩序は、これらの名士(アーヤーン ayan)によって維持される反面、政府と土地名士、あるいは名士間の争いも激しくなっていった。

❶ ハレム:家屋内の女性専用の居室をさし、夫とその親族以外の成人男性の出入りは禁止された。

❷ 徴税請負制(イルティザーム):オスマン政府は各種の徴税権をイスタンブルで競売し、落札したものは税額を前払いして徴税権を得た。

チューリップ時代

18世紀初め、開明的な大宰相イブラヒム=パシャ(位1718〜30)のもとで、西欧の文物が積極的に移入された時代をさす。ヨーロッパから再輸入されたチューリップが大流行し、オスマン王家・政府高官・文人は、日夜園遊会を催し、歌舞音曲にふけり、西欧趣味が謳歌された。

オスマン帝国支配の動揺と西アジア流れ図