ササン朝 A.D.224〜A.D.651

アルダシール1世がパルティアを倒してクテシフォンを都に新しく開いた王朝。ゾロアスター教を国教に定めて、国家の統一と中央集権制の確立をはかり、クシャーナ朝滅ぼしてインダス川西岸まで領土を広げ、アルメニアの帰属をめぐってローマ帝国と争う。5世紀から6世紀にかけてエフタルの侵入で国家は混乱したが、突厥と同盟を組んでエフタルを滅ぼした。長期にわたる東ローマ帝国との抗争で疲弊し、その間にアラビア半島に興ったイスラーム勢力がササン朝領に侵攻を開始、642年のニハーヴァントの戦いに敗れて急速に弱体化し、651年に滅亡した。それによってイラン人のイスラーム化が進み、西アジア史は一変する。

ササン朝

ササン朝(224年〜651年)は、アルダシール1世がパルティアを倒してクテシフォンを都に新しく開いた王朝である。

アケメネス朝の根拠地であったフォールス地方のペルセポリス付近からおこって、農耕イラン人を勢力基盤としていた。アケメネス朝治下のペルシア帝国の復興をめざし、イラン民族の伝統宗教であるゾロアスター教を国教に定めて、国家の統一と中央集権制の確立をはかった。その目標を実現に移したのがシャープール1世で、「イラン人および非イラン人の諸王の王」と称し、東方ではクシャーナ朝滅ぼしてインダス川西岸まで領土を広げ、西方ではシリアに遠征してローマ軍を破り、260年には軍人皇帝ウァレリアヌスを捕虜とした。

また東西交易の利益の独占をねらって、海陸で積極的な政策がとられた。ペルシア湾からインドにいたる航路は整備され、インド洋ではギリシア系ローマ商人が撤退したあとの商権を巡ってペルシア商人とエチオピアのアクスム商人が争った。アクスム王国は3世紀にはアラビア南西部にまで勢力をのばし、紅海の制海権を握ったあと、インドへの進出をはかっていたのである。他方、陸上ではハトラをはじめとする隊商都市が相次いで征服され、次の世紀に入ると、隊商路を脅かすアラブ遊牧民を討伐するため、アラビア半島内部にまで遠征が行われるようになった。

ペルシア商人とアクスム商人

6世紀の東ローマ帝国の歴史家・プロコピオスの伝えるところによると、ササン朝をつうじて、シルク・ロード経由で中国の絹を入手することを嫌ったユスティニアヌス帝は、同盟国のアクスム王国の王に、インド経由で絹を輸入してくれるよう依頼した。しかしその当時インド西岸の諸港においては、ペルシア商人の勢力がアクスム商人のそれを上回っていたため、絹はペルシア商人によって買い占められ、ユスティニアヌスは海路によって絹を入手することができなかったという。

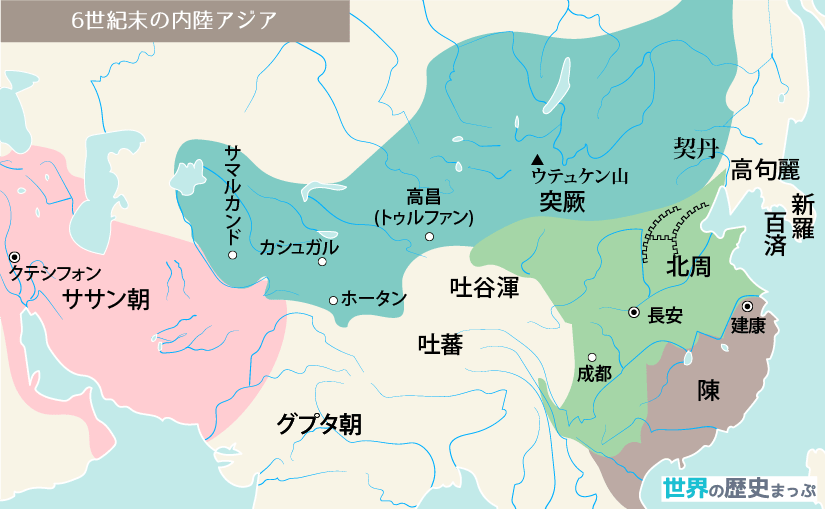

しかし5世紀から6世紀にかけて、中央アジアの遊牧民エフタル族の侵入と、原始共産主義的思想を説くマズダク教の流行で、国家と社会は混乱した。

これを収拾したのがササン朝最大の英主といわれるホスロー1世である。ホスロー1世は東ローマ帝国ユスティニアヌスと対抗して西方での戦いを優勢に進める一方で、トルコ系遊牧民の突厥と同盟を組んで、エフタルを挟撃して滅ぼした。またマズダク教を弾圧し、税制・軍制の改革や官僚制の整備といった内政にも力を注いだので、国力は回復しササン朝は最盛期を迎えるにいたった。

アラブの進出

ラクダ遊牧民としてのアラブは、すでに紀元前9世紀のアッシリアの記録に現れる。

北アラビアからシリアへかけての砂漠にいたアラブは、しだいに周辺のオアシスに定着し、隊商貿易に従事して有力な都市民となるものもでてきた。南から波状的に押し寄せる新しい移住者を迎え入れ、彼らの勢力は次第に強大となり、従来はアラム人が優勢であった地域も徐々にアラブ化されていった。

アラブの代表的な隊商都市としてペトラ、パルミラ、ハトラなどをあげることができる。

経済的な理由で始まった南アラビアから北へ向けての民族移動は、4世紀以降一層その勢いを増したので、ササン朝にとってもローマにとっても大きな脅威となった。やがて両帝国はみずからの武力でこれを撃退するよりも、金銭を与えてその一部を懐柔し、砂漠の国境警備を肩代わりさせる方法をとった。しかしイスラムの旗のもとに終結するアラブの前に、いずれの帝国も撤退することになる。

元来はアラム系の隊商都市であったが、のちにアラブ系の住民が多数を占めるにいたった。3世紀後半にゼノビア女王に率いられて、一時ユーフラテス川からナイル川に渡る地域を占領したが、ローマ軍に敗れて237年に破壊された。

経済の基盤であった中継貿易が、ギリシア系商人のインド洋進出によって不振に陥ったため、灌漑施設の維持管理が困難になって農地も荒廃した。