デリーのムスリム政権

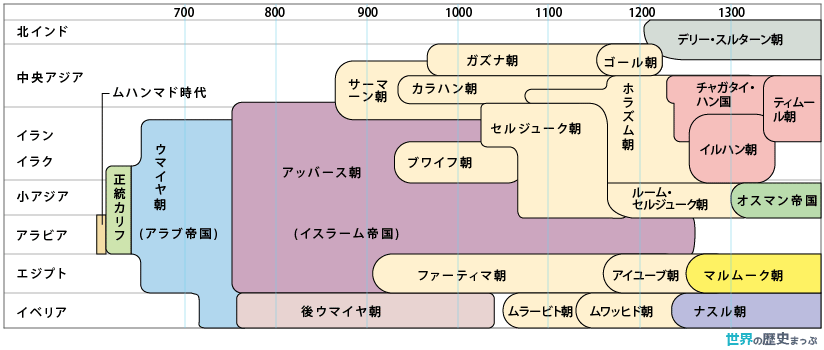

アフガニスタンにトルコ系のガズナ朝とイラン系のゴール朝がおこると10世紀末からインド侵入を繰り返し、やがて内部にとどまり土地と人民を永続的に支配するようになった。1206年に奴隷出身のアイバクがインド最初のイスラーム王朝(奴隷王朝)を創始するとその後320年間に、デリーにはハルジー朝、トゥグルク朝、サイイド朝、ロディー朝と、ムスリム王朝が交替した。奴隷王朝の時代にアッバース朝のカリフからスルタンの称号をえたため、これら5王朝はデリー・スルターン朝と総称される。ロディー朝がアフガン系であるほかは、いずれもトルコ系の王朝である。

デリーのムスリム政権

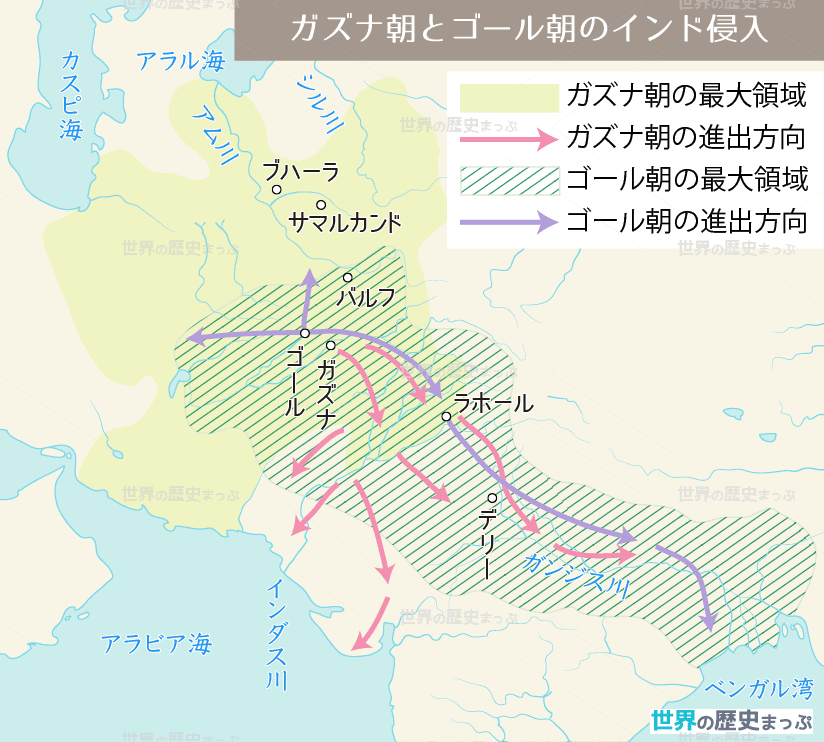

彼らがインド史上に大きな影響を及ぼすようになったのは、アフガニスタンにトルコ系のガズナ朝とイラン系を称するゴール朝が相ついでおこってからである。

これら両王朝は10世紀末からインド侵入をくりかえし、分裂抗争していたラージプート諸王国を撃破した。マフムード(ガズナ朝)、ゴール朝のシハーブッディーン・ムハンマドの遠征はとくに名高い。彼らの侵入ははじめ略奪を目的としたものであり、財宝や奴隷を手に入れるとアフガン台地に引き揚げていたが、やがてインド内部にとどまり、土地と人民を永続的に支配するようになった。

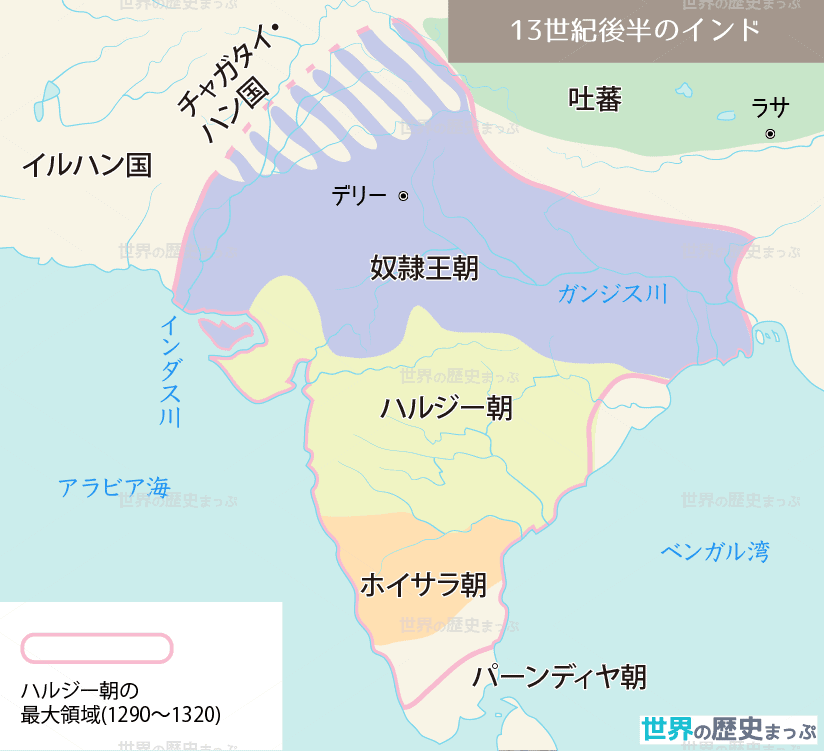

1206年に、奴隷出身の部将クトゥブッディーン・アイバクが、君主であるゴール朝のシハーブッディーン・ムハンマドの暗殺事件に乗じて同王朝のインド領を奪い、デリーを都とするインド最初のイスラーム王朝を創始した。後継者にも奴隷出身者が多かったため、この王朝は奴隷王朝と呼ばれる。

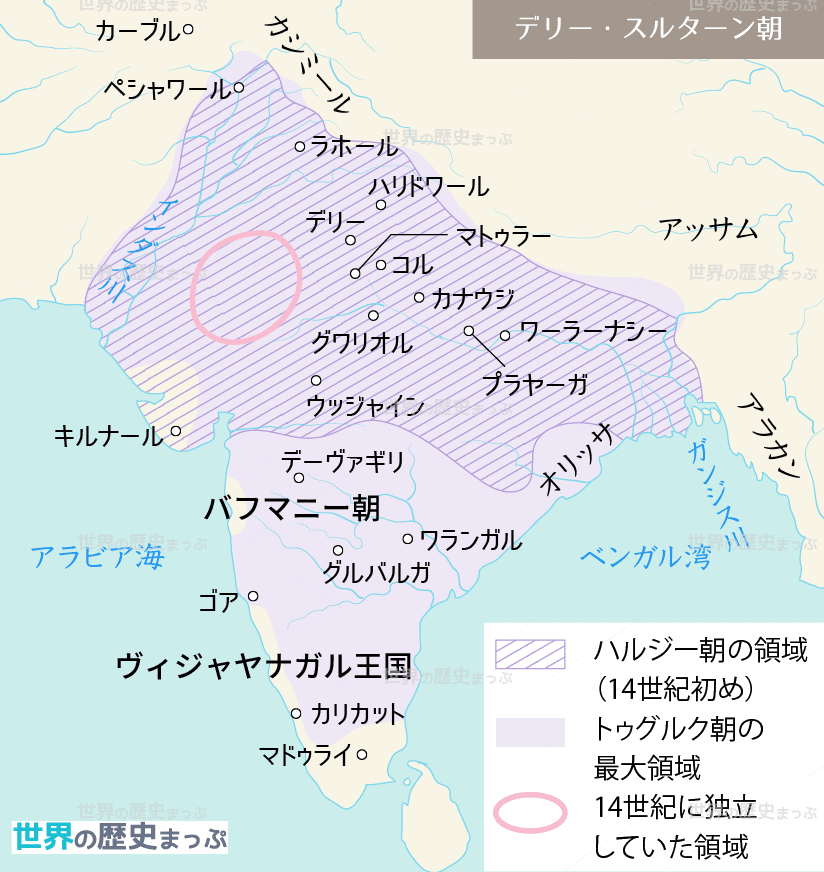

その後の320年間に、デリーにはハルジー朝、トゥグルク朝、サイイド朝、ロディー朝と、ムスリム王朝が交替した。奴隷王朝の時代にアッバース朝のカリフからスルタンの称号をえたため、これら5王朝はデリー・スルターン朝と総称される。

ロディー朝がアフガン系であるほかは、いずれもトルコ系の王朝である。

1398年のティムールによる北インド侵寇とその後の混乱でトゥグルク朝が倒れると、サイイド朝・ロディー朝がそのあとを継いだが、いずれも短命で、デリーの政権はかつての隆盛を取り戻すことはできなかった。

これらはいずれもムスリム政権であるが、その南に1336年におこったヴィジャヤナガル王国は、ヒンドゥー教を奉じ、隣接するムスリム諸国に対抗しつつインド古来の伝統を守った。(1649年滅亡)

経済の面から見ると、この時代には都市の経済活動が前代に比べはるかに活発となった。デリーの諸王朝は大量の貨幣を発行したことでも知られる。海上貿易ではムスリム商人の活躍が目立った。彼らはインド沿岸の港を中継基地とし、西アジアと東南アジア、中国とを結ぶ開城の道を往来した。大旅行家のイブン・バットゥータがインドを訪れその繁栄の模様を記したのはトゥグルク朝の時代である。南インドでヒンドゥー教の伝統を守ったヴィジャヤナガル王国もまた、良港に恵まれ海上貿易で栄えた。その繁栄は、この時代の末期にインドに来航したポルトガル人を驚かせる程であった。

宗教の面では、外来のムスリム支配者たちが旧来のインド社会を崩さずその上に君臨するという現実的政策を採用したため、改宗者の数は同じくムスリムに征服された諸国と比べ少なかった。しかし、西方のイスラーム世界からドームとアーチという建築様式が持ち込まれ、モスク・宮殿・墓廟が多数たてられるなど、文化史上に新たな展開が持たされた。