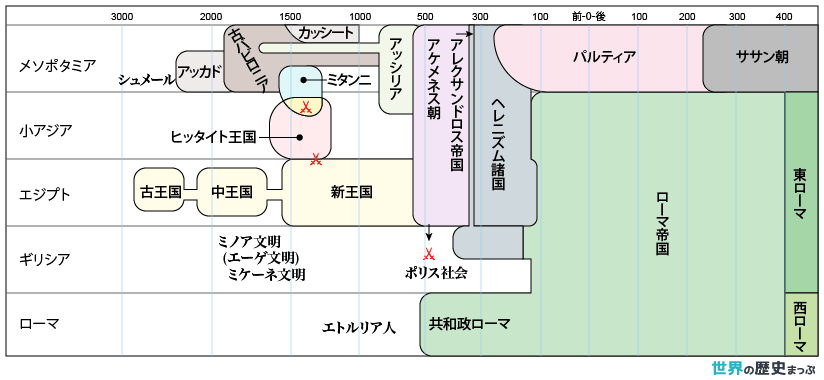

ヘレニズム文化

東方に移住したギリシア人がギリシア語や芸術、都市的な生活文化を広めたが、これとオリエント伝統文化が融合して新しいヘレニズム文化が生みだされた。

ポリスの衰退によって建築や美術には君主や富者の保護による文化の生活が強まった。

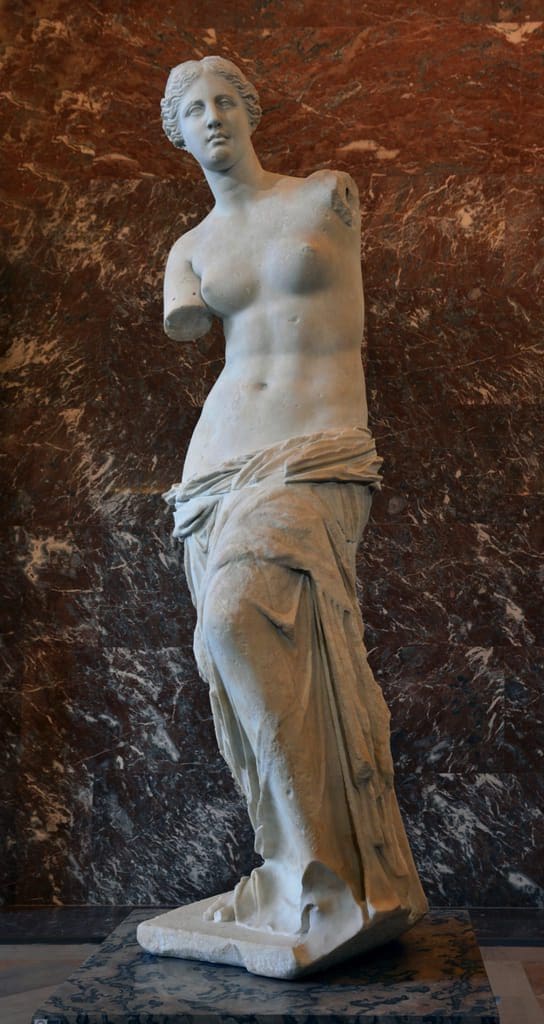

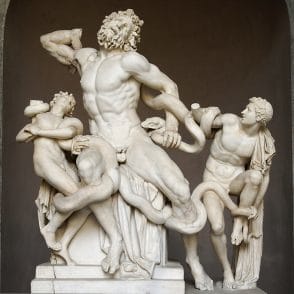

美術は華麗で繊細なものになったが、技巧に走る傾向があった。ロードスでつくられた「ラオコーン像」や「ミロのヴィーナス像」、ペルガモン出土の「瀕死のガリア人」はその中でも特に優れた作品である。

哲学・思想でもポリス的なギリシア人の民族意識が希薄になり、個人主義的な傾向と、民族・国家の粋を意識しない世界市民主義的(コスモポリタン)な風潮が特徴であった。政治から逃避し個人の心の平安とそれを得るための克己禁欲を説くゼノンのストア派や、原子論を発展させ、死への恐れを不要とし、感覚に基礎をおく穏やかな快楽に安んじて平静不動を求めるよう口説いたエピクロスとその学派が盛んになった。

ヘレニズム時代の思想

| ゼノン(キブロス島出身) | エピクロス(サモス島出身) |

|---|---|

| 禁欲主義(ストア派) | 快楽主義 |

| アパティア 禁欲による理性的境地 | アタラクシア 心の平安・精神的快楽が人生の目的 |

| 世界市民主義に発展 ポリス的価値観をこえ、普遍的人間性を追求する態度 | 世間から離れ、心の平静を追求する隠遁的傾向 |

| 宇宙は2つの原理からなる →アリストテレスの影響 | 宇宙は原理からなる →デモクリトスの影響 |

宗教では君主礼拝が求められる一方で、個人の救いを密議によって達成できるとするイシス・アッティスなどの神々の礼拝が行われた。

自然学は君主たちの援助もあって大いに盛んになった。中心となったのはプドレマイオス王家がつくったアレクサンドリアの研究所(ムセイオン)であった。

キュレネのエラトステネスは地球の周りの長さをほぼ正確に測定し、サモスのアリスタルコスは太陽中心説を唱えた。またシラクサのアルキメデスなど、物理・数学のさまざまな原理を発見し、アレクサンドリアのエウクレイデスは平面幾何学を大成させた。

医学は解剖学を中心に発達した。またマッサリア(現マルセイユ)のピュテアスは大西洋を航海し、北海にまで達した。

これらヘレニズムの自然学はのちのイスラームの自然科学の発達を促し、ギリシア美術はこの時代に東方に伝えられ、インドから中国・日本にまでその様式が影響をおよぼした。

アルキメデス

アルキメデスはテコの原理について「私に支点を与えよ、そうすれば地球を動かしてみせよう」と言ったと伝えられるなど、逸話が多い。シラクサの僭主に仕え、第2次ポエニ戦争の時にローマから攻撃を受けたが、彼の発明した武器が敵を悩ませた。侵入したローマ軍のために殺されたが、死ぬ時まで研究を続けていたという。