南アジアの風土と民族

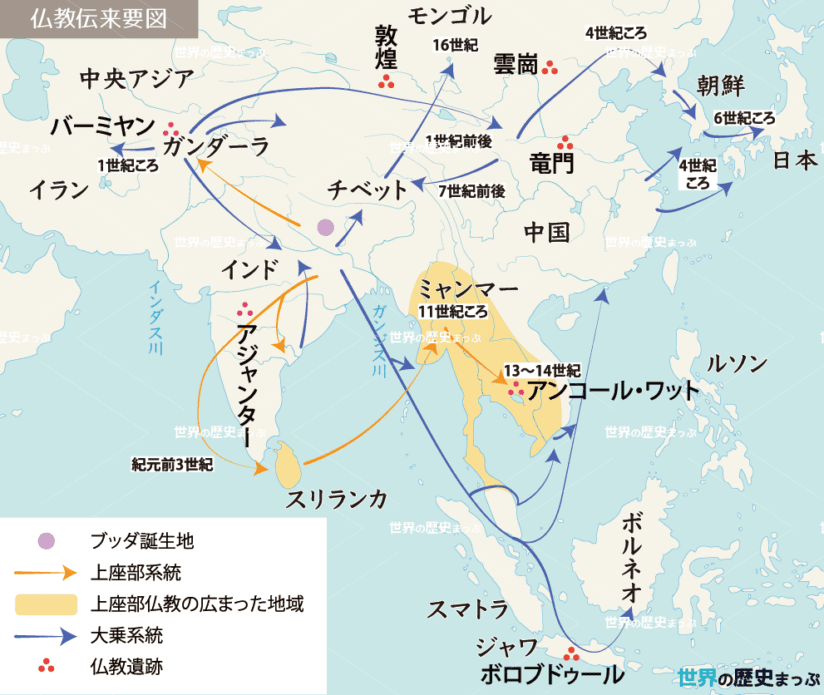

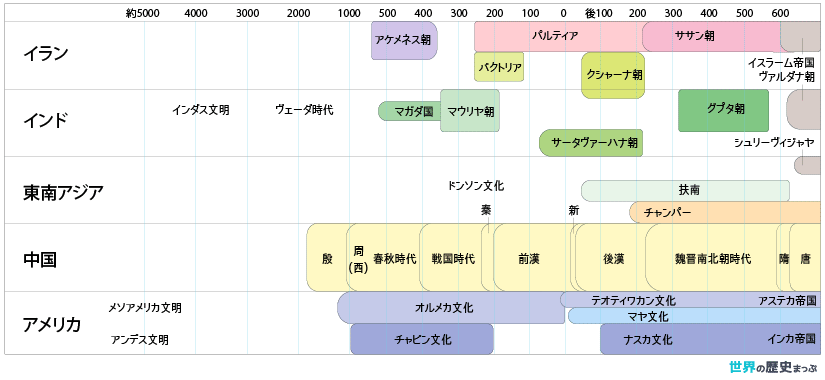

インド亜大陸では、インダス川流域にインダス文明と呼ばれる都市文明が栄えたが、ついで西北から侵入したアーリヤ人は、バラモン教とともに独自のヴァルナ(カースト)制度に基づく社会を形成した。やがてこれを批判して新しい宗教であるジャイナ教や仏教がおこった。このうち仏教は、インド最初の統一国家であるマウリヤ朝や西北インドにおこったクシャーナ朝の諸王に保護されて発展し、東南アジア・中国・朝鮮・日本などに伝播した。しかし、ヴァルナ制度の束縛の強いインドでは、仏教はやがてヒンドゥー教にとってかわられ、しだいに衰退した。

アジア・アメリカの古代文明

東西の海上交通の接点である東南アジアでは、インド・中国双方の文化の影響をうけた。とりわけインドのヒンドゥー教・仏教の影響が強く、13世紀には半島部のミャンマー(ビルマ)・タイを中心にスリランカ(セイロン)系の南伝仏教圏が形成された。また中国に近いベトナムでは、儒教文化が主流を占め、政治的には10世紀半ばまで中国の支配下にあった。東アジアでは、肥沃な黄河流域に初期農耕文化が生まれ、やがて殷・周の都市文明が形成された。甲骨から発展した文字の使用は周代に拡大し、諸子百家と呼ばれる思想家や学派が漢字文化の基礎を作った。その後戦国時代(中国)に鉄器が普及すると、国家統一への機運が高まり、秦代の始皇帝によって最初の統一国家が形成された。

これを継いだ漢帝国は約400年間続き、儒教を統治原理とする中央集権的な官僚国家体制の基礎を築いた。一方、北方の騎馬遊牧民、特に匈奴との争いが続く中で、前漢の武帝(漢)は中央アジアにいたる地域を征服して、東西を結ぶオアシスの道を開いた。

このように、西アジア・南アジア・東アジアの古代社会は、それぞれ独自の文明を発展させ、強大な王権の保護のもとに高度な文化的伝統を築き上げた。

アメリカ大陸ではメキシコやグアテマラを中心とした中央アメリカ、ペルーを中心としたアンデス地帯に紀元前からトウモロコシ・カボチャ・ジャガイモなどを栽培する農耕文化の基礎の上に高度な文明が成立していた。16世紀にヨーロッパ人がアメリカに到達した時期には、メキシコにアステカ王国、アンデス地帯のインカ帝国が繁栄を極めていた。しかし、これらの文明はスペイン人により滅亡させられた。

インドの古代文明

南アジアの風土と民族

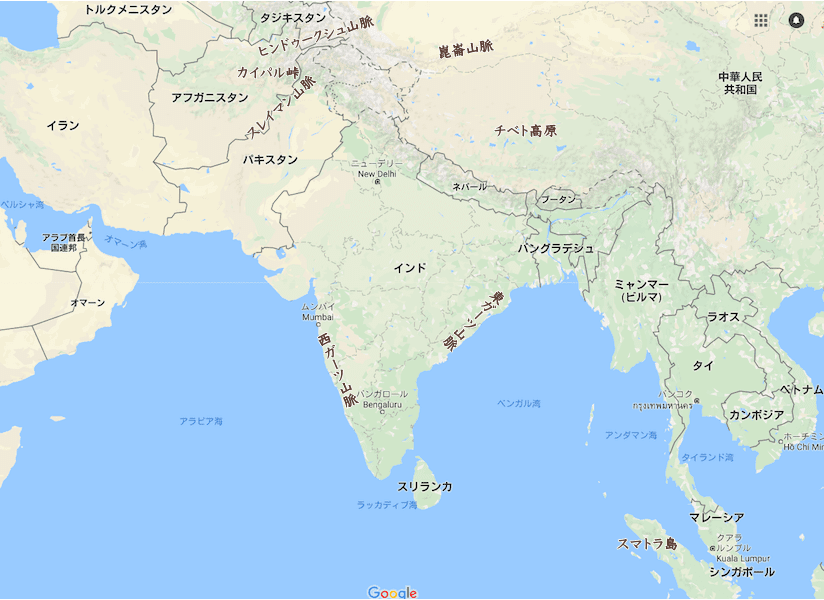

アジア大陸の南部に位置し、北はヒマラヤ山脈とそれに連続する諸山脈、南はアラビア海・インド洋・ベンガル湾に囲まれた地域は「インド亜大陸」と呼ばれ、旧ソ連邦をのぞいたヨーロッパ大陸に相当する広さをもつ。この亜大陸の大部分は亜熱帯のモンスーン気候に属するが、そこには寒冷なヒマラヤ山麓地域、西部の乾燥地域、南部海岸の亜熱帯雨林地域など多様な自然環境が存在する。農業は降水量の多い地域では稲作、少ない地域では小麦・大麦、その他の雑穀の栽培を主としている。

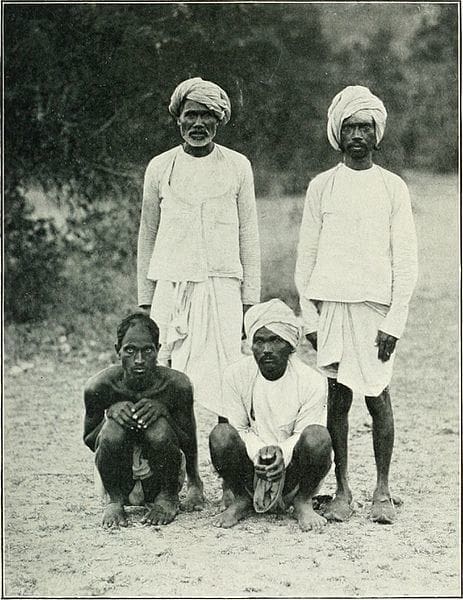

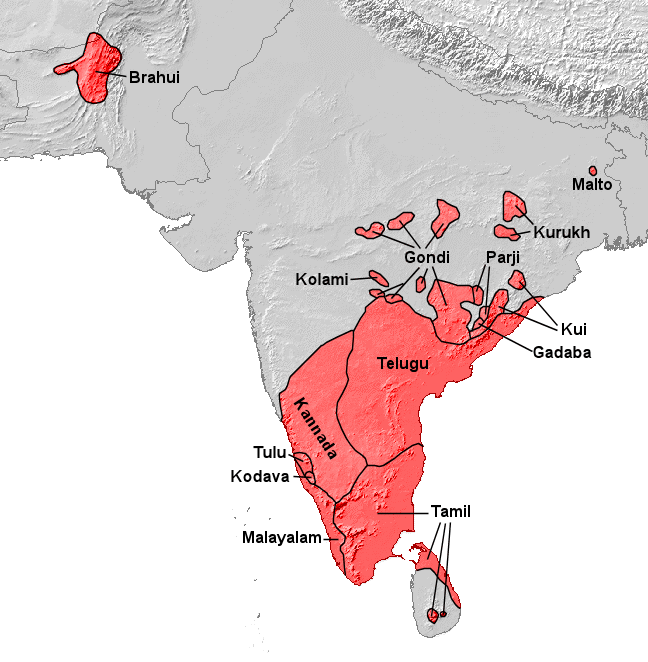

地理的に孤立しているかにみえるこの亜大陸にも、先史時代より、山と海という自然の障害を超えてさまざまな民族が移住してきた。今日この地域の複雑な民族構成はその結果である。そうした民族移動の道としてもっとも重要なものは、中央アジア・西アジアと西北インドを結ぶいくつもの峠道であった。カイバル峠超えの道は、そのなかでも重要なものである。南インドを中心に分布するドラヴィダ人も、こうした外来民族のひとつであり、一説によると紀元前3500年ころ西方からインド亜大陸に入り、旧石器・新石器文化を残した先住民を圧倒しつつ、しだいに南方へと居住域を広げたとみられている。アーリヤ人の来住は紀元前1500年ころから始まり、その後も中・小の規模の民族移動が続いた。

こうして移住してきた諸民族は、先住民の諸民族との間に対立や融合を重ねつつ各地に定着し、それぞれの地で地方色豊かな文化を発達させた。インド亜大陸ではこのように多様な民族や文化の展開がみられたが、そうした多様性を超えた共通性をこの地域に与えてきたのが、ヒンドゥー教とカースト制度である。