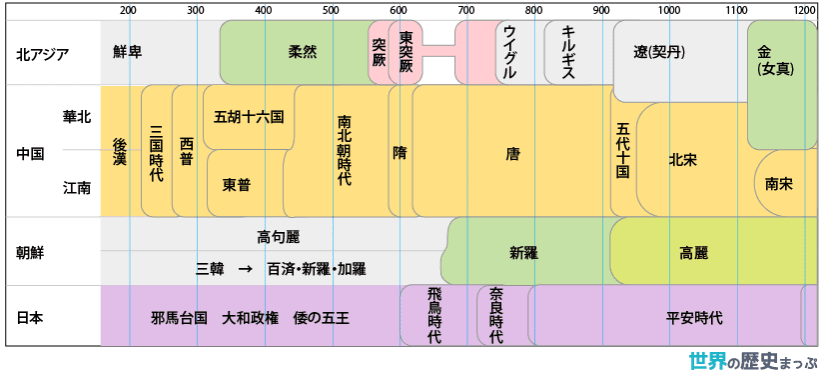

隋唐国家体制を一般に律令体制と呼ぶ。これは、国家体制の根本をなす基本法典として 律・令・格・式を定め、国家の行政組織や業務などをすべて法典にもとづいて体系的に運営するという、きわめて中央集権的なシステムであり、日本や朝鮮などの東アジア諸国にも大きな影響を与え、その統一国家の形成に多大の役割を果たした。

律令体制

隋(王朝)唐(王朝)の国家体制を一般に律令体制と呼ぶ。これは、国家体制の根本をなす基本法典として 律・令・格・式を定め、国家の行政組織や業務などをすべて法典にもとづいて体系的に運営するという、きわめて中央集権的なシステムであり、日本や朝鮮などの東アジア諸国にも大きな影響を与え、その統一国家の形成に多大の役割を果たした。律・令・格・式のうち、律は刑法、令は行政に関する規定、格は追加規定、式は施行細則に当たる。

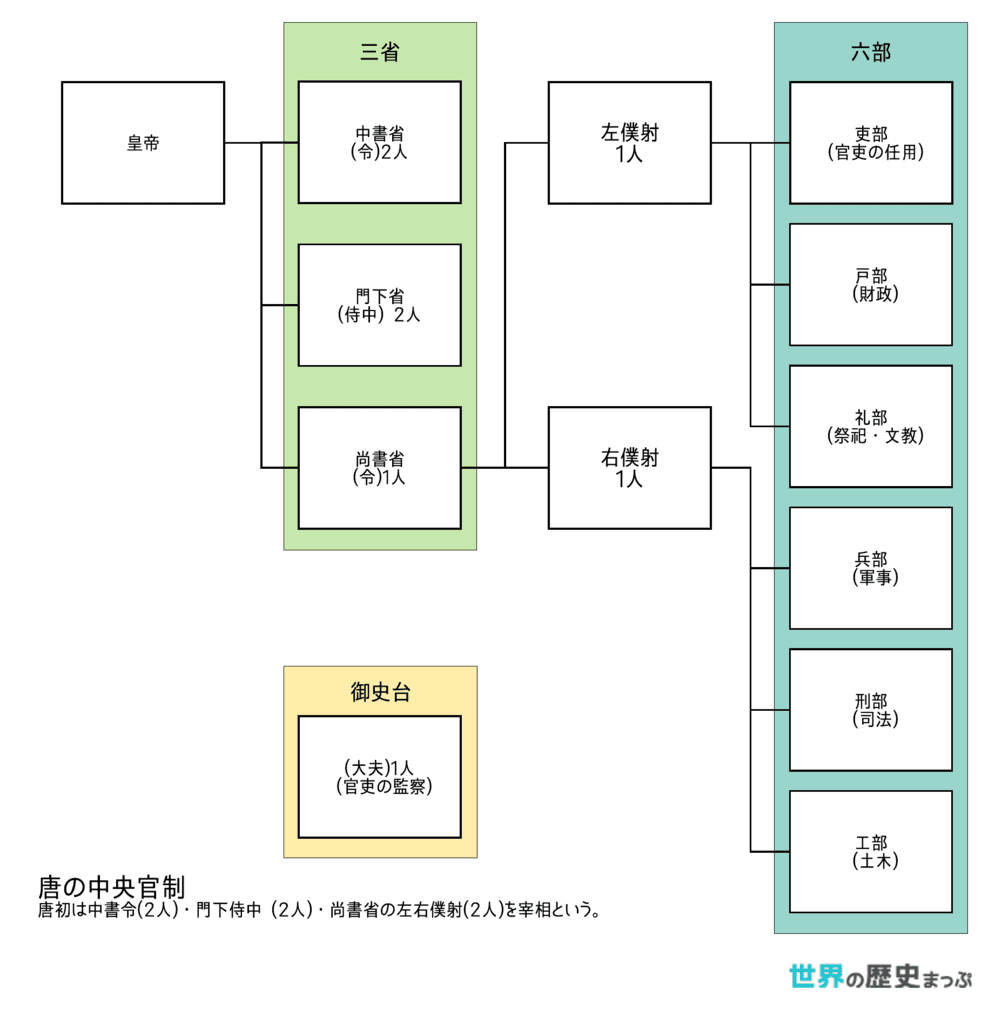

三省六部

律令官制の中核をなす中央行政機関を、三省・六部・九寺・一台と呼び、とくに三省と六部が政治の中枢機関であった。

九寺は、それぞれ特定の任務に従事する専門官庁で、外務官庁である鴻臚寺はそのひとつである。

一台は、御史台をさし、官吏の不正の監視・摘発をおこなう監察機関であった。律令官制は体系的であったが、社会の変化に必ずしも対応しきれない固定的な面もあったので、のちになると、政策実施上の必要から、節度使や塩鉄使などの「使職」をはじめとする、さまざまな令外の官がおかれることになった。

律令体制における民衆支配は、均田制・租庸調制・府兵制を不可分のものとして運営するものであった。

均田制

租調庸制

租調庸は、租は丁男あたり粟(穀物)2石(約60ℓ)、庸は年間20日の労役(またはかわりに1日につき絹・絁は3尺、布は3尺7寸5分で代納)、調は綾・絹・絁2丈と綿3両、または麻布2丈5尺と麻3斤を納めるものである。

このほか雑徭という地方官庁での労役(年40日以内)や府兵の義務があり、全体として丁男の負担は重かったといえる。

府兵制

府兵制は、西魏に始まる兵制で、兵農一致を特色とした。唐では各地に折衝府を設け(最も多い時で630余ヶ所にのぼり、とくに長安、洛陽の周辺に集中しておかれた)、おおむね丁男3人に1人の割合で府兵を選び、3年に1回農閑期に訓練を施した。府兵には、都の警備にあたる衛士や辺境の防衛にあたる防人として勤務する義務があり、その服務期間中は租庸調を免除されたが、武器・衣服などは自弁せねばならず、その負担はきわめて重かった。

唐の建国を背景とした作品

隋唐演義 集いし46人の英雄と滅びゆく帝国 登場人物とあらすじ – 世界の歴史まっぷ

隋唐演義 集いし46人の英雄と滅びゆく帝国を観るならU-NEXT!

隋唐演義 集いし46人の英雄と滅びゆく帝国全話配信中

「隋唐演義 ~集いし46人の英雄と滅びゆく帝国~」の動画視聴・あらすじ | U-NEXT