明初の政治

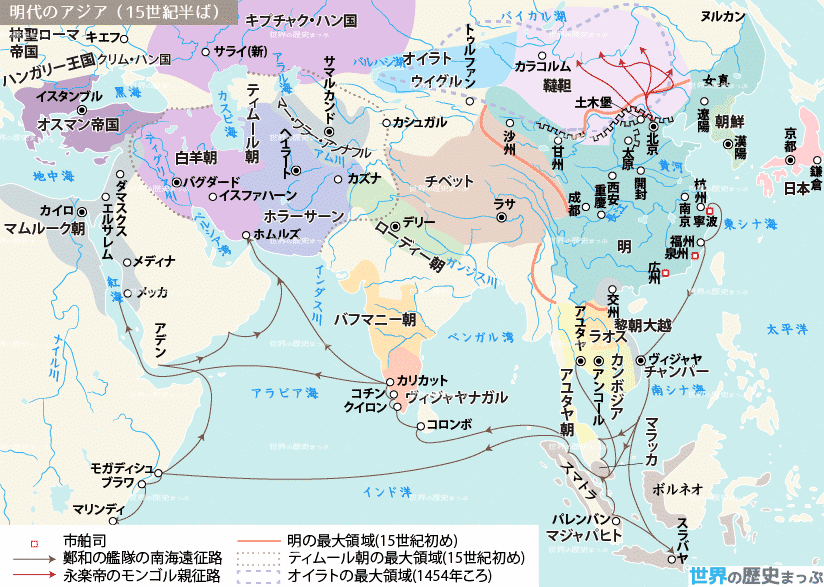

明朝の建国によって、中国は約240年ぶりに漢族の統一国家として復活した。洪武帝は、そうした民衆の民族意識を利用しながら、支配体制の確立と国土の再建に努めた。

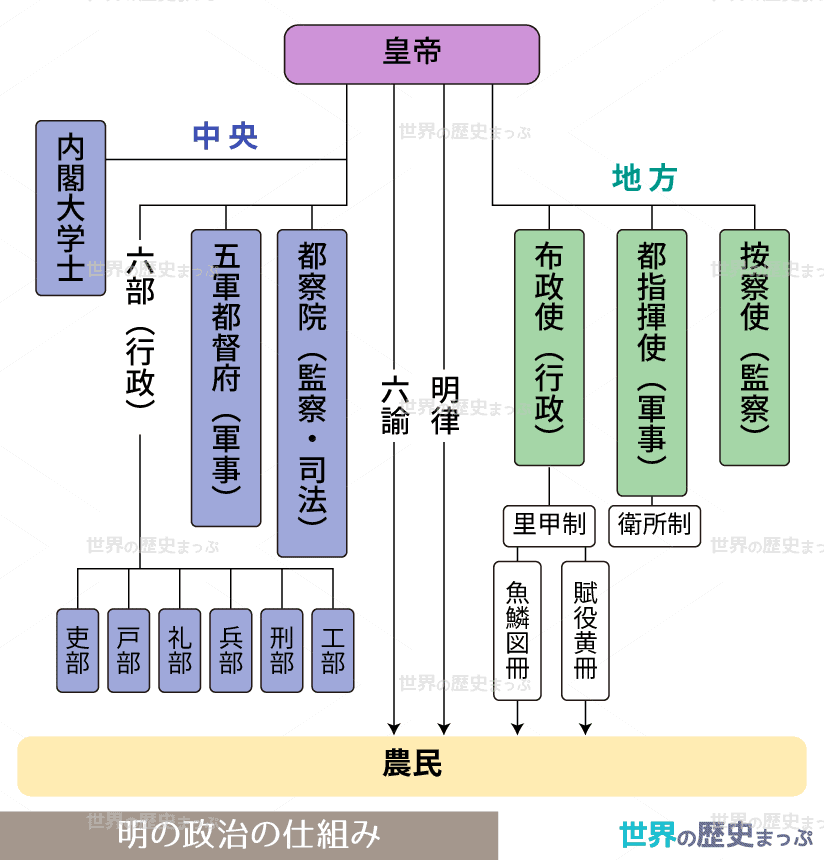

中書省とその長官廃止、六部・五軍都督府・都察院をを皇帝直属とする、里甲制導入、賦役黄冊・魚鱗図冊作成、六諭の交付、衛所制、明律・明令を制定、海禁政策

明初の政治

明朝の建国によって、中国は約240年ぶりに漢族の統一国家として復活した。洪武帝は、そうした民衆の民族意識を利用しながら、支配体制の確立と国土の再建に努めた。

軍事面では、軍人は軍戸として一般の民間人(民戸)とは戸籍を別にし、兵役の負担があった。

明では唐代の府兵制にならった衛所制をおこなった。衛所制は、軍戸ごとに徴発された正丁(成人)112人をもって百戸所を構成し、10の百戸を千戸所、5つの千戸所(5600人)を1衛とし、それぞれの省の都指揮使に属し、府・州・県に配置された。また、衛所内には屯田をおいて、自給自足の兵農一致をはかった。これらの軍戸は世襲であった。

このほか洪武帝は、朱子学( 宋代の文化)を官学として科挙制を整え、またそれまで行われていた唐律にかえて新たに明律・明令を制定した。対外的には、中国人の海外渡航を厳禁して、民間貿易を制限するとともに、朝貢貿易以外の外国との取引を禁止した。こうした海禁政策は明代中期以後まで続き、倭寇(後期倭寇)の発生を引き起こす原因となった。

里甲制

里甲制は、明を立てた朱元璋が実施した、村落の自治組織。110戸を1里とし、その中で経済的にも裕福な富戸10戸を選んで里長戸とし、残りの100戸をさらに10の甲(1甲10戸)に分け、各甲の中から甲首戸1名を置いた。里長戸と甲首戸は毎年輪番で選ばれる仕組みになっており(10年で一巡)、里甲内部の徴税や治安維持に当たった。

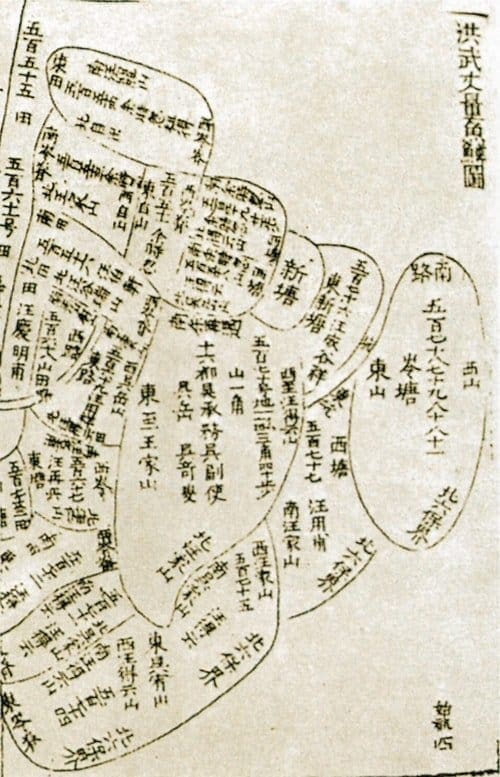

賦役黄冊と魚鱗図冊

賦役黄冊は、里甲制を実施するにあたり作成された戸籍簿であると同時に、租税を徴収するための基本台帳も兼ねた。10年ごとに各里の里長、甲首が作成し、州・県・府・布政使をへて戸部に提出された。黄冊とは、黄色の紙を使用したためにそう呼ばれる。

魚鱗図冊は、宋代以降、一部の地域で作成されていた土地台帳で、明初になって各地で作成された。一区画ごとに土地の所有者や税の負担が記入されているが、その形が魚の鱗に似ていることから、この名がつけられた。