東アジアの海洋世界

「陶磁の道」といわれるように海による交易品の中心となったのは中国産の陶磁器(染付)であった。原料となる磁土は中国でしか発見されていなかった。オスマン帝国のトプカプ宮殿をはじめ、各地にコレクションが残されている。ムスリム商人は原料になるイランのコバルトを中国に輸出し、中国でつくられた染付を中東・ヨーロッパ各地にもたらした。朝鮮では高麗の時期に技術が伝わり、高麗青磁がつくられた。日本では豊臣秀吉の朝鮮侵略時に連れて来られた陶工たちにより磁器作成が始められ、とくに積み出し港の名から伊万里焼と呼ばれた。

東アジアの海洋世界

7世紀のイスラーム教の成立はイスラーム帝国の興隆をもたらした。アラブやイランのムスリム商人たちは8世紀以後、海上に進出し、中国の沿岸に達した。唐代・宋代の時期には貿易港であった広州や泉州には外国人の居留地として蕃坊が設けられた。

一方で、中国人も10世紀からさかんに海上に進出した。この背景には中国の経済発展があった。農業生産の拡大は、広範な流通と手工業特産品をもたらし、対外交易の重要な品目となった。これには、各地で機業が起こって生産が拡大した絹製品、商業の発達に対応して膨大な量が鋳造された銅銭、そして、宋代に躍進を遂げた青磁・白磁などの陶磁器などがあった。これらを、中国商人はジャンク船を利用して各地に輸出し、各地の一次産品を輸入した。その交易範囲は東シナ海から南シナ海、インド洋に及んだ。陶磁器を交易品の中心としたこのルートは、陶磁の道(セラミック・ロード)とも呼ばれる。

染付

「陶磁の道」といわれるように、海による交易品の中心となったのは中国産の陶磁器であった。なかでも白磁に酸化コバルトの藍(青)色をつかって文様を描いた染付が、東南アジアから中東、そしてヨーロッパで珍重された。オスマン帝国のトプカプ宮殿をはじめ、各地にコレクションが残されている。中国産の磁器がもてはやされた理由は、磁器が中国でしかつくることができなかったことにある。

磁器は磁土をもとに1300度の高温で焼いたものである。そのため非常に薄く、硬い上質な焼き物となった。しかも原料となる磁土は中国でしか発見されていなかった。磁器のはじめは11世紀の北宋といわれている。最高級のコバルトはイラン(異説あり)が原産地であった。ムスリム商人はイランのコバルトを中国に輸出し、中国でつくられた染付を中東・ヨーロッパ各地にもたらした。朝鮮では高麗の時期に技術が伝わり、高麗青磁がつくられた。日本では豊臣秀吉の朝鮮侵略時に連れて来られた陶工たちにより磁器作成が始められ、とくに積み出し港の名から伊万里焼と呼ばれた。その後、アジア各地で輸出を主目的とした染付の生産が進められた。

元朝も海上交易を奨励し、特に泉州は世界有数の貿易港に成長した。元は2度にわたり日本に出兵した(元寇)が、日元間の交易は盛んに行われ、貿易船を利用した僧侶の往来も多かった。このように宋代・元代の時代には海の道による交易の著しい発展がみられ、政府も港に市舶司を設置して関税の徴収や貿易の統制を行なった。

14世紀半ば、元朝の力が衰え、日本でも南北朝の騒乱の時期になると、私貿易がさかんに行われるようになった。この中で東シナ海で倭寇の活動が活発化し、朝鮮半島や中国の沿岸で交易とともに、食料や人間の略奪を行なった。この14世紀を中心とする倭寇を前期倭寇と呼ぶ。

明王朝で靖難の役に勝利した永楽帝が即位した時期は、朝鮮半島では李成桂が朝鮮王朝(李氏朝鮮)を建国し(1392)、日本では室町幕府3代将軍・足利義満が南北朝の合一(統一)を実現(1392)した直後であった。永楽帝は、洪武帝が目指した海禁と朝貢貿易を基礎にした中華帝国による秩序の再編の意図を継承し、拡大した形で推進した。朝鮮と日本は、明の冊封を受けることで、これに加わった。これ以後、倭寇は次第に禁圧された。永楽帝による鄭和の南海遠征も海洋を通じての秩序再編とその維持のためのものであった。

南海遠征終了後も継続された海禁政策のもとで中国人の海上進出は停滞した。この間に、東シナ海交易圏と南シナ海交易圏の接点に位置する琉球王国が、明との朝貢関係を利用した中継貿易で繁栄した。

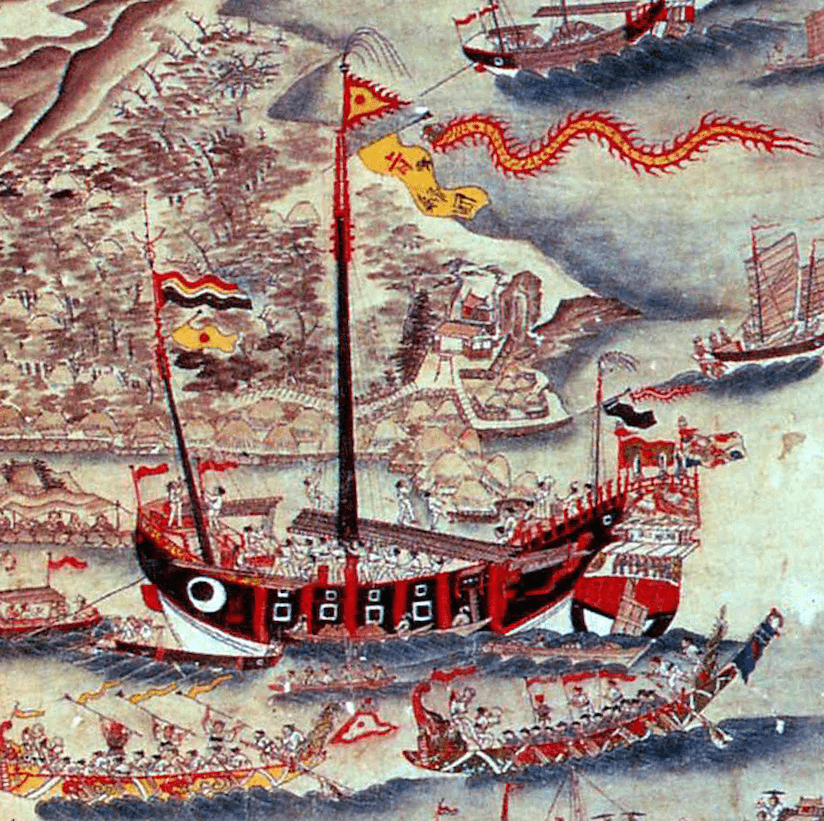

琉球王国は中国との朝貢関係を利用して、中継貿易の中心地として繁栄した。図は中国から那覇港に帰国した「進貢船」とそれを歓迎する多くの船を描いたもの (画: ©Public Domain)