清の衰退

18世紀後半になると、各地で抗租・抗糧と呼ばれる経済闘争、白蓮教と総称される秘密宗教結社の反乱が続発し、戦乱による荒廃と反乱平定に要した巨額の出費は、清の国力を大きく消耗させた。

清の衰退

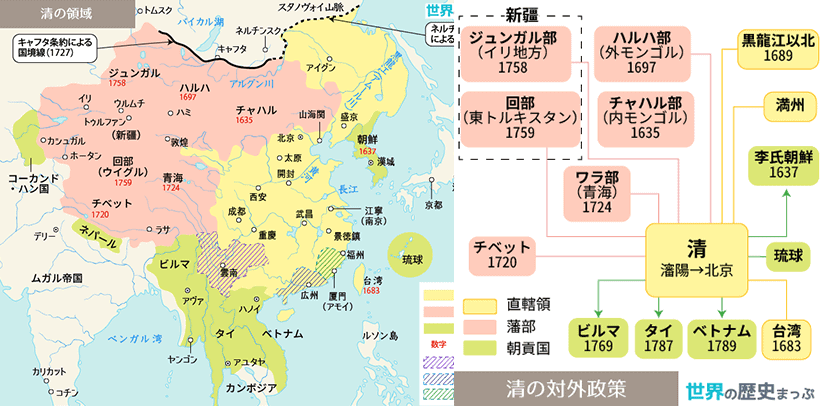

康熙帝・雍正帝・乾隆帝と続いた清の全盛も、18世紀の後半になると、チベット・ジュンガル部の征服など、相つぐ外征による出費、官僚の腐敗、社会における貧富の差の拡大(官僚・地主・富商層への土地集中・中小農民の土地喪失と貧窮化)などによってようやく動揺がみえはじめた。官僚・地主層による圧迫は、おりからの人口の爆発的増加による土地・食料の不足とあいまって、民衆の生活を大いに苦しめた。

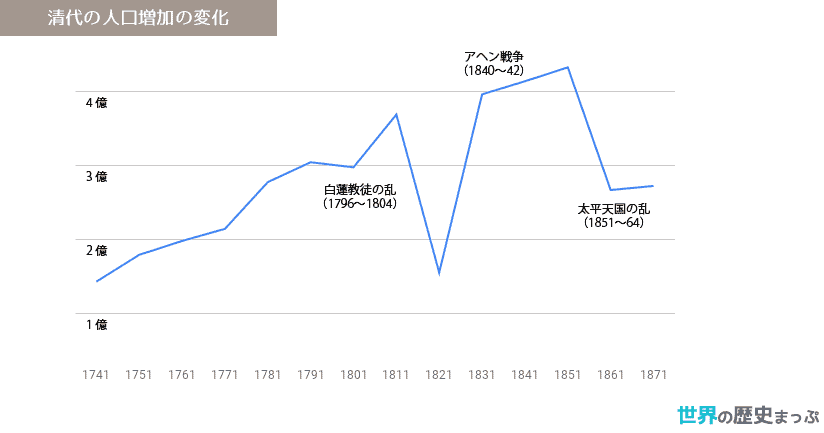

清代の人口の変化 清代中期の爆発的人口増加は太平の持続と穀物増産の進展によるほか、地丁銀制施行により人頭課税が廃止されたことも影響している。人口増加は耕地不足を招いて流民や移民の数も増加させ、華北漢人の華南移住(客家)や、東南アジアなどへの国外移住(いわゆる華僑)などが進展していった。

このため、乾隆帝の治世も後半になると、各地で民衆の反乱や抵抗運動が続発するようになったが、これらの反乱・抵抗運動には、抗租・抗糧 ❶ と呼ばれる経済闘争のほか、秘密宗教結社に率いられたものが多かった。元末以来、明・清と根強い活動を続けてきたこれらの秘密宗教結社は、一般に白蓮教と総称されるが、1774年に山東省でおきた清水教の乱は、この時期における白蓮教の反乱の皮切りとなり、1796年に始まった白蓮教徒の乱(嘉慶白蓮教の乱, 1796〜1804)は、湖北・四川省を中心に10年に及ぶ大乱となった。清朝はこの反乱の平定に苦しみ、清朝正規軍(八旗・緑営)の腐敗と弱体化が露呈され、反乱の平定には、むしろ地方官や地主層によって組織された地方自衛軍(郷勇)の活躍によるところが大きかった。また、戦乱による荒廃と反乱平定に要した巨額の出費は、清の国力を大きく消耗させた。その後も白蓮教結社の地下活動はやまず、1813年には教徒が不意をついて北京の宮城内に乱入するという天理教との乱がおきている。またこの時代には、「反清復明」を唱える民間の政治的秘密結社の活動も活発になった。こうした政治的秘密結社を会党といい、天地会・哥老会などが代表的なものであった。

白蓮教

白蓮教の名は、遠くは東晋の慧遠の白蓮社、南宋の芽子元の白蓮宗に由来するといわれるが、反体制的な性格をもつ「革命の宗教」として成立したのは元末であったとみられる。その教理の中心となるのは、弥勒下生説(釈迦仏の入滅後、56億7000万年後に弥勒仏がこの世に降臨して、衆生を救済するというもので、仏教には珍しいメシアニズム的な色彩をもつ)であり、弥勒が降臨する直前には「天下大乱」があって、そのなかであらゆる既存の権威や秩序は滅び、弥勒の降臨とともに新しい世が始まることを説く。元末の紅巾の乱は、こうした信仰をもつ白蓮教結社の反乱として展開されたものであった。明朝以降、王朝権力は白蓮教を危険思想とみなして厳重な弾圧を加えたが、白蓮教結社は地下に潜伏して活動を続け、明代だけでも80数件の反乱事件をおこしている。

こうした白蓮教の活動は途絶えることもなく清代に継承され、清末の義和団(ぎわ兼)も白蓮教の流れをくむといわれている。なお、明清朝時代の白蓮教結社は、地域や系統によってそれぞれ固有の名称(上記の清水教・天理教のほか混元教・聞香教・西天大乗教・八卦教など)をもち、一般にこれらを総称して白蓮教と呼んでいる。