社会の変動

春秋・戦国時代中期以降、鉄器が使用されるようになると農業は飛躍的に進歩し、商工業もさかんになった。青銅の貨幣を用い、手工業者や商人の数が増大した。周代の古い制度は崩れ、大土地所有者も現れ、実力万能の時代となった。

社会の変動

社会の変動

春秋・戦国時代は農業技術が発達し、新しい思想も現れており、のちの統一帝国の基礎が形成された重要な時代であった。春秋の終わりから戦国の初めに鉄器が広範に普及した。しかし、中国で初めて使用されたものは鋳鉄であり、それから2〜3世紀遅れて、鍛鉄が出現した。鋳鉄は鉄を溶かして鋳型に入れて作るものであり、もろい欠点をもっていた。そのため青銅器が武器や祭器に使用されたのに対し、土木器具や農具として使用された。それまでの中国の農具はすべて石器か木器であったから、春秋時代中期以降、鉄器が使用されるようになると、農業は飛躍的に進歩した。

また、ほぼ同じ時期に、牛に鉄製の犂を引かせることがおこなわれるようになった。このいわゆる牛耕と鉄製農具の使用で、農業生産がしだいに高まり、小家族でも自立した農業経営が可能となったため、氏族の統制はゆるんでいった。

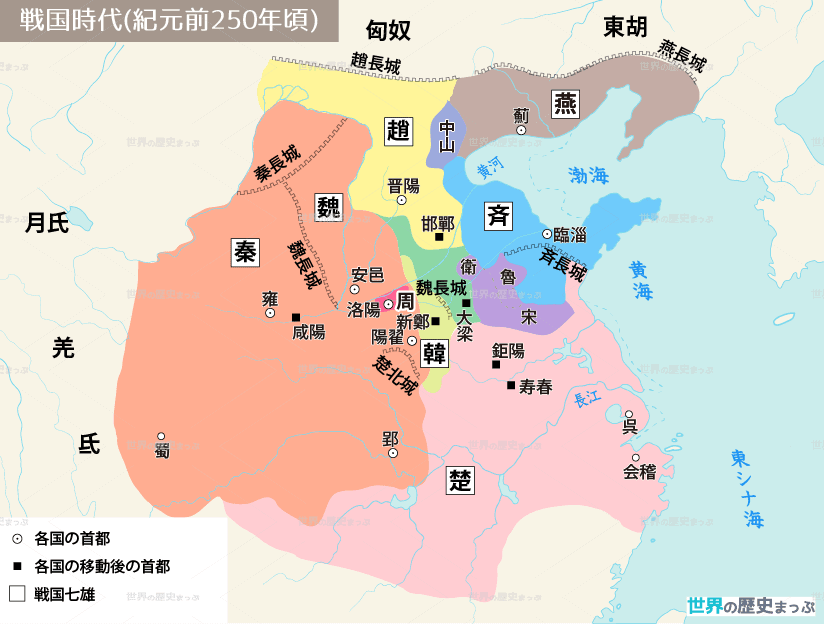

また、抗争を続けた諸国はそれぞれ富国策をとったので、商工業がさかんになった。中でも、東方の斉は桓公のとき、名臣管仲が製塩業などをさかんにして、巨大な利益を得た経済政策のおかげで、春秋時代、第一の覇者となった。戦国時代には、官営工業の他に民営の手工業者も数多く現れ、その主なものは製鉄と製塩であった。

戦国末期には、各国で環銭が用いられた。秦が天下を統一したあと、秦の始皇帝は通貨を円形方孔の半両銭に統一し、その形は後代の銭の基本形となった。

商工業の発達にともない、商人のなかには王侯とならぶほどの富を持つものも現れた。また、都市の規模も大きくなり、そのなかに手工業者や商人の数が増大した。彼らの経済力は、都市生活を豊かにした。都市には商店が並び、各種の商品を売っていた。とりわけ斉の国都臨淄の繁栄は名高い。

このような情勢のうちに、周代の古い制度は崩れ、それまで公有であったといわれる土地は私有となった。土地が私有に移ったことは、同時に大土地所有の出発でもあった。とくに治水灌漑事業が大規模に進められた結果、共同体的な農業は大きな影響をうけ、家族による土地私有が始まり、戦国時代には大土地所有者も現れた。また「封建」体制下の世襲的身分や氏族制的な統制もゆるみ、実力万能の時代となった。

この時代が背景の作品

孫子兵法

孫正義やビル・ゲイツも愛読したビジネス戦略の礎となった古典、孫子兵法。諸葛亮孔明や曹操が戦略の根基とした無敵の兵法の誕生秘話をHDでドラマ化。

中国春秋時代の兵法書『孫子』を著したとされる思想家孫武の半生、紀元前500年頃の群雄割拠の時代を描いた物語。

恕の人 -孔子伝-

生涯をかけて仁・義・礼・智・信の心を説き続けた孔子は、後に儒教、道徳の始祖と呼ばれる。

しかし、孔子は完璧な聖人でもなければ、超人でもない。国を転々とし、ついに大業を成し遂げることなく人生を終えた不遇の人なのである。