美術と文学

教会建築は、中世初期はバシリカ様式、ビザンツ帝国はビザンツ様式、西ヨーロッパは11世紀〜ロマネスク様式、12世紀末〜ゴシック様式。

文学は、ラテン文学は『フランス史』『カール大帝伝』、国語文学は『ベオウルフ』、フランスの武勲詩『ローランの歌』『アーサー王物語』、ドイツ人の民族叙事詩『ニーベルンゲンの歌』

美術と文学

建築

中世のキリスト教美術を代表するのは教会建築である。中世初期の段階では、長方形プランの大広間を持つローマ以来のバシリカ様式が一般的であったが、ビザンツ帝国ではバシリカにドーム(円蓋)を組み合わせたビザンツ様式が発展した(サン・マルコ大聖堂)。これに対し西ヨーロッパでは、11世紀頃から従来の木造建築にかわり、石造りの建築様式が流行するようになった。ロマネスク様式は、ラテン十字形の平面とローマ風の半円形アーチを用いた天井や厚い壁面をもち、どっしりとした重量感を感じさせるのが特徴である。代表的なものに、イタリアのピサ聖堂、ドイツのヴォルムス大聖堂、シュパイアー大聖堂(世界遺産)、マインツ大聖堂、フランスのクリュニー修道院、サント=マドレーヌ大聖堂(ヴェズレー)、サン=セルナン(トゥールーズ)などがある。

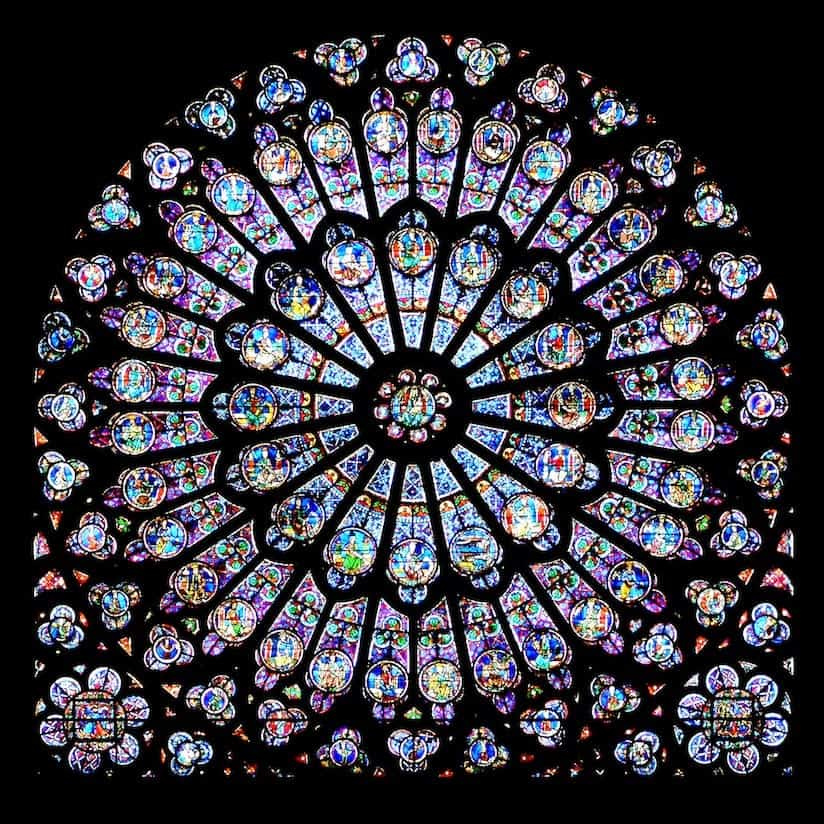

一方、12世紀末ころから北フランスを中心におこったゴシック様式は、高い尖塔とリブ(肋骨)を利用した丸天井をもち、薄い壁とステンドグラスの広い窓によって、軽快さと垂直・上昇への志向を感じさせるのが特徴である。この様式は、13〜14世紀にかけて全ヨーロッパに波及するが、その背景には市民階級の成長にともなう都市の勃興があった。代表的な建築に、フランスのノートルダム大聖堂(アミアン)、ノートルダム大聖堂(ランス)、シャルトル大聖堂、ノートルダム大聖堂(パリ)、ドイツのケルン大聖堂、ストラスブール大聖堂、フライブルク大聖堂、イギリスのカンタベリー大聖堂、ウェストミンスター寺院、イタリアのシエナ大聖堂、ミラノのドゥオーモなどの聖堂がある。

文学

中世の文学は、ラテン文学とフランス・ドイツ・イギリスなどの国語文学に分かれる。ラテン文学は、古代ローマ以来の伝統の上にうえにたって多彩を極めたが、とくに歴史や書簡集に見るべきものが多い。『フランス史』を著したトゥールのグレゴリウス、百科全書『語源誌』20巻を著したセビリャのイシドールス、『カール大帝伝』のアインハルト、『ランゴバルド史』のパウルス・ディアコヌスらは有名である。

中世後期になると国語文学が現れ、武勲詩・騎士道物語・叙情詩などの新しいジャンルが生まれた。

フランスでは、カール大帝のスペイン遠征(対イスラーム戦)と騎士ローランの悲壮な詩を歌った武勲詩『ローランの歌』が、11〜12世紀に成立した。同じくフランスで12〜13世紀頃成立した特異な作品に、農村を舞台に主役の狐と狼、ライオンなどが活動する風刺的な動物詩『狐物語』がある。また、同じころブルターニュで生まれた中世の代表的な騎士道物語に『アーサー王物語』がある。ケルト(ブリトン)人の伝説的英雄アーサー王の物語に、円卓の騎士の冒険や宮廷恋愛の物語などが加わって膨大な物語群に発展し、一般に普及した。ドイツでは、民族叙事詩『ニーベルンゲンの歌』が13世紀初頭に完成した。民族移動期のブルグンド人の史実や伝説に題材をとったもので、英雄ジークフリートの活躍と死、妻クリームヒルトの復讐がうたわれている。

これらはいずれも叙事詩であるが、これよりさきに南フランスでは騎士と貴婦人の恋愛をうたった叙情詩が生まれ、やがて北フランスやドイツなどにも広がっていった。その作者はフランスではトルバドゥール、ドイツではミンネジンガーと言われ、各地の宮廷や貴族の館を遍歴してうたった。このほか、アイスランドを中心に、スウェーデン・ノルウェーなどの北欧諸国に伝えられた神話・伝説・史伝・英雄物語などをまとめたものに、散文説話の『サガ』と詩の『エッダ』がある。