文化の始まり

このページの使い方

- この「日本史まとめ」カテゴリのページは、単語を伏字を利用しています。●●●部分(伏字)をクリックすると単語が表示されます。再度クリックすると伏字に戻ります。

- その他重要な単語は赤字で表示しています。

文化の始まり

日本列島と日本人

1 日本列島の形成

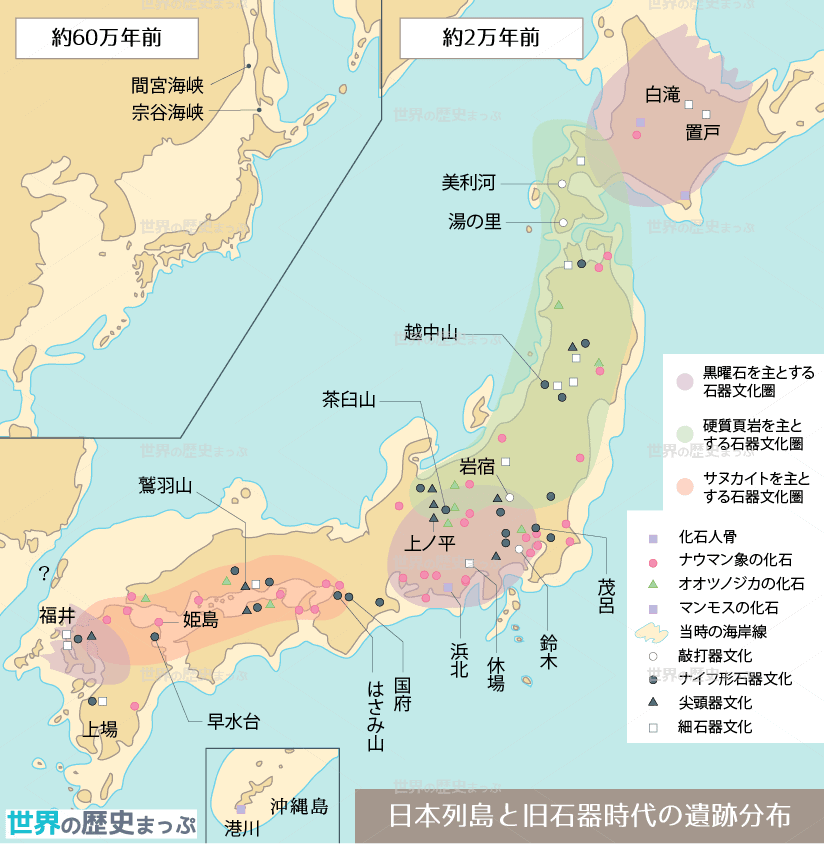

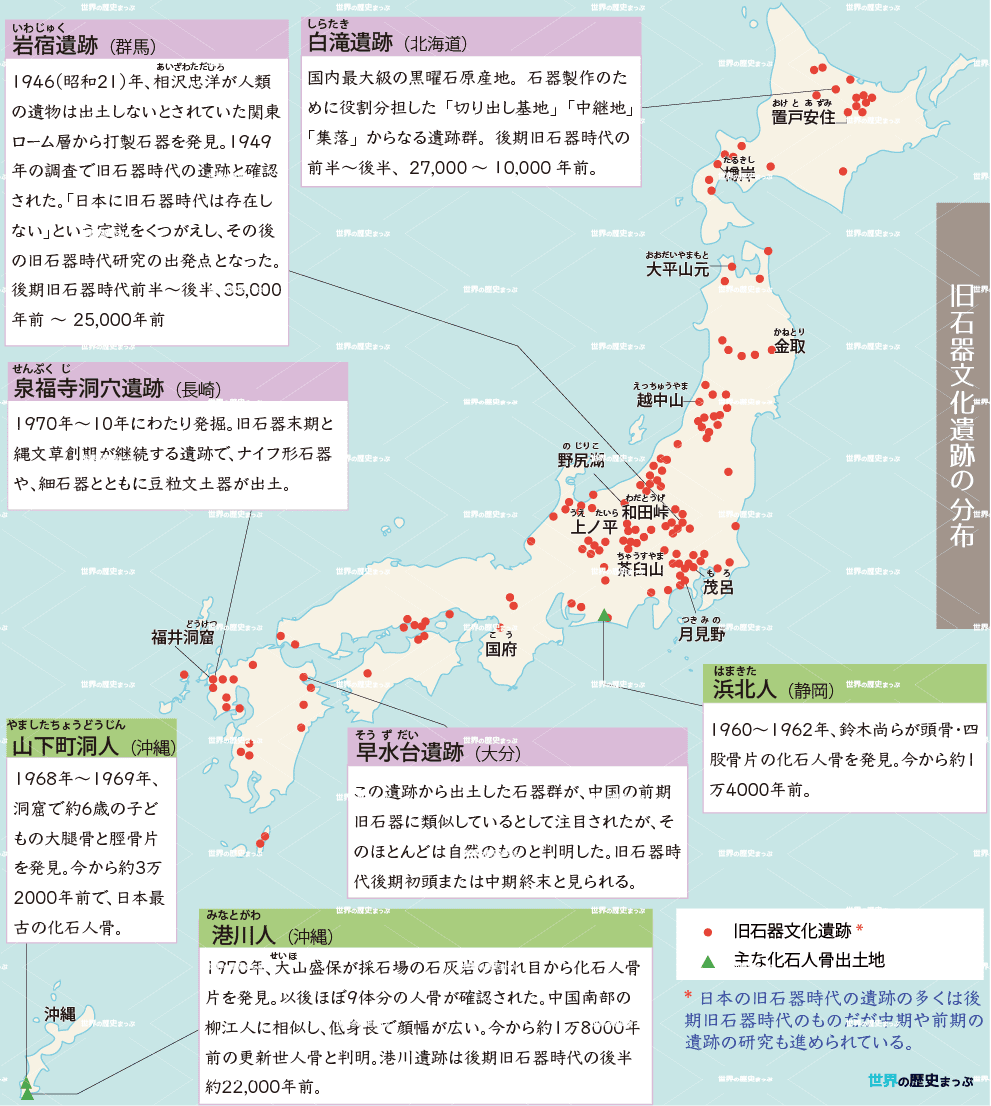

- 地質学の●●●にあたる氷河時代の氷期には、日本列島は数度大陸と陸続き ナウマンゾウなどの大型動物を追い、人類が日本列島に渡来と推測

- 最後の氷期が過ぎ、地質学の●●●に入る約1万年余り前から海面上昇

大陸と分離し、ほぼ現在の日本列島の原型を形成