19.西ヨーロッパ世界の成立

19.西ヨーロッパ世界の成立

1. ゲルマン人の大移動と西ローマ帝国滅亡

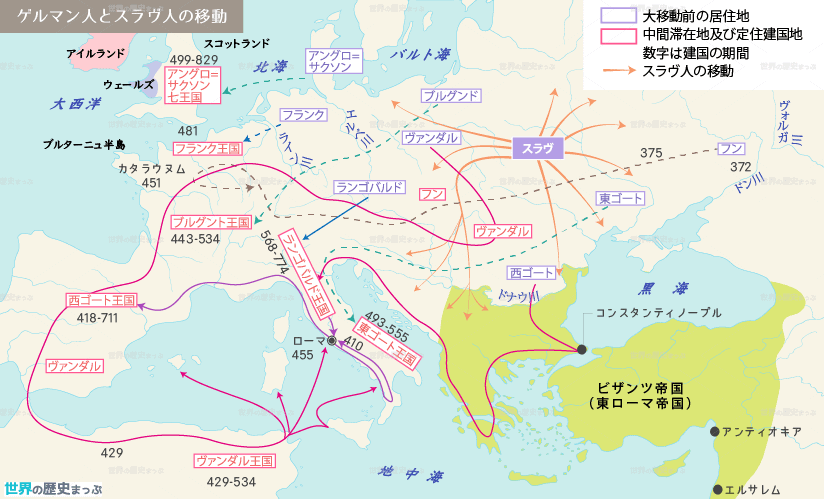

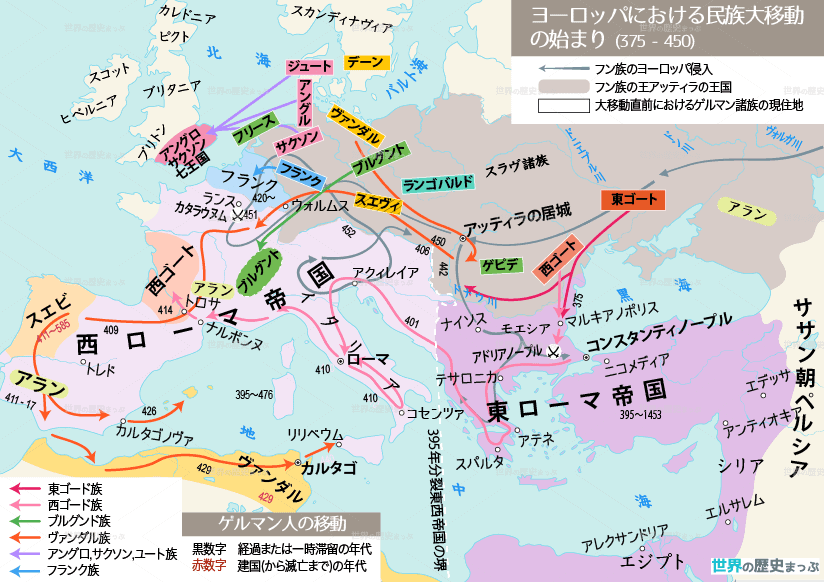

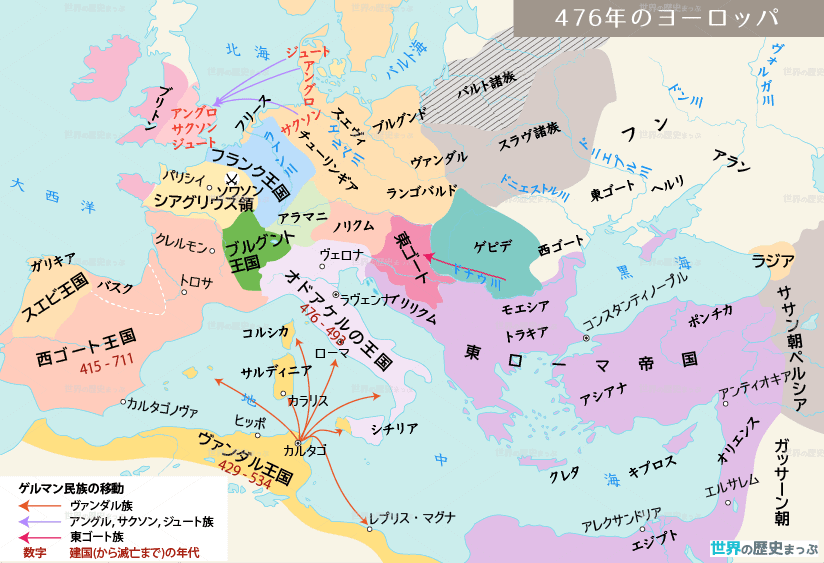

バルト海沿岸を原住地としたゲルマン人は、ヨーロッパの先住民であったケルト人を西に追いながら、紀元前後頃にはライン川やドナウ川一帯でローマ帝国と境を接するようになっていた。ゲルマン人の大移動の契機となったのは、アジア系のフン人の西進である。フン人は東ゴート人の大半を征服し、さらに西ゴート人を圧迫したので、西ゴート人は375年に南下を開始し、翌年ドナウ川を渡ってローマ帝国内に進出した。それをきっかけに、他のゲルマン諸部族も大規模な移動を開始した。西ゴート人はイベリア半島に西ゴート王国を建国した。ガリア東南部にはブルグンド人、ガリア北部にはフランク人が、またカルタゴの故地にはヴァンダル人がそれぞれ移動・建国した。アングロ=サクソン人はブリテン島に渡った。一方フン人は、5世紀前半にアッティラ王がパンノニア(現ハンガリー)を中心に一時大帝国を建てたが、西ローマとゲルマンの連合軍に敗れて衰えた。ゲルマン人の大移動の混乱のなか、西ローマ帝国は476年、ゲルマン人傭兵隊長オドアケルに滅ぼされた。

2. ゲルマン人の諸国

3. フランク王国の発展と西欧キリスト教世界の成立

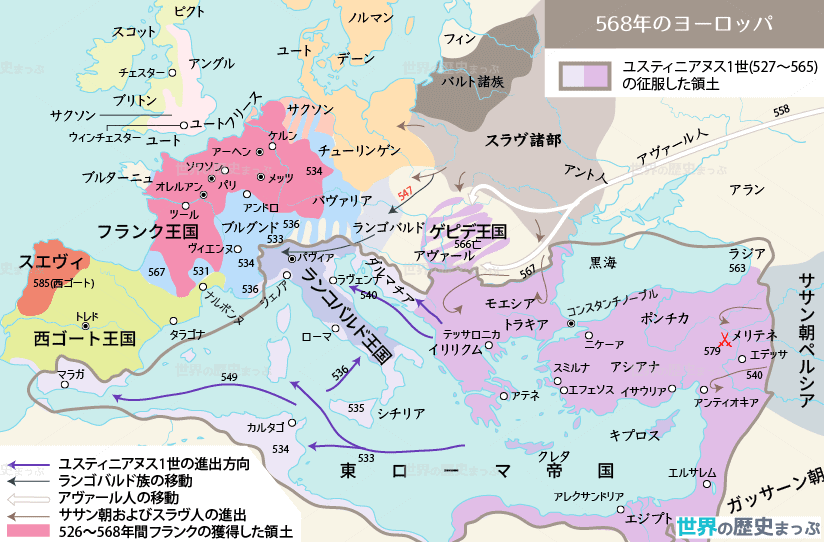

多くのゲルマン諸国は故郷の地から遠くはなれ、さらに、圧倒的多数のローマ系住民との融和を欠いたため、短命に終わった。しかしメロヴィング家のクローヴィスによって統一されたフランク王国は、安定した勢力を築いた。それはアリウス派からアタナシウス派に改宗したことが大きな要因となった。メロヴィング家は内紛で衰退し、やがて宮宰(マヨル=ドムス)が実権をもつようになった。宮宰カール=マルテルはイスラーム教との侵入を、732年にトゥール・ポワティエ間の戦いで撃退し、キリスト教世界を救った。その子ピピン(ピピン3世)は、751年にクーデターをおこして王位を簒奪し、カロリング朝をひらいた。彼はランゴバルド王国を討ち、ラヴェンナ地方を教皇に寄進し(ローマ教皇領の起源・ピピンの寄進)、教皇との提携を深めた。ピピンの子カール大帝はランゴバルド王国を滅ぼし、イスラーム教徒との戦い、アジア系遊牧民のアヴァール人の侵入を撃退し、西ヨーロッパ世界に安定をもたらした。そこで800年のクリスマスの日に、レオ3世(ローマ教皇)は彼にローマ皇帝の帝冠を与えた。カール大帝の戴冠は、ビザンツ帝国に匹敵する実力と格式をもった勢力の登場を意味し、西ヨーロッパ世界の成立を最もよく物語る象徴的な出来事であった。

ローマ帝国内には、五本山とよばれる教会が存在していた。しかしイスラームの進出後、ローマ教会とコンスタンティノープル教会が有力となった。ローマ司教は、4世紀中頃より教皇と称していたが、西ローマ帝国滅亡後はビザンツ皇帝に従属しなければならなかった。しかし自立化をはかり、6世紀末に出たグレゴリウス1世(ローマ教皇)はゲルマン人を改宗させ、ローマ教会の勢力を拡大した。また6世紀、ヌルシアのベネディクトゥスによりイタリアのモンテ=カシノに修道院が創立された。修道院の生活は、「祈り、働け」がモットーとなり、教会の浄化や広く民衆の教化がはかられ、ローマ教会の力を強化した。ローマ教皇は、726年、レオン3世(東ローマ皇帝)の出した聖像禁止令を契機にビザンツ皇帝との対立を激化させ、ビザンツ皇帝にかわる保護者として、イスラーム軍を撃破した有力な政治勢力であるフランク王国に急速に接近していった。そして、11世紀半ば頃から東西両教会の溝はいっそう深まり、西は教皇を首長とするローマ=カトリック教会、東はビザンツ皇帝を首長とするギリシア正教会として独自の歩みを始めた。