律令国家への道

律令国家への道

1 斉明天皇の治世

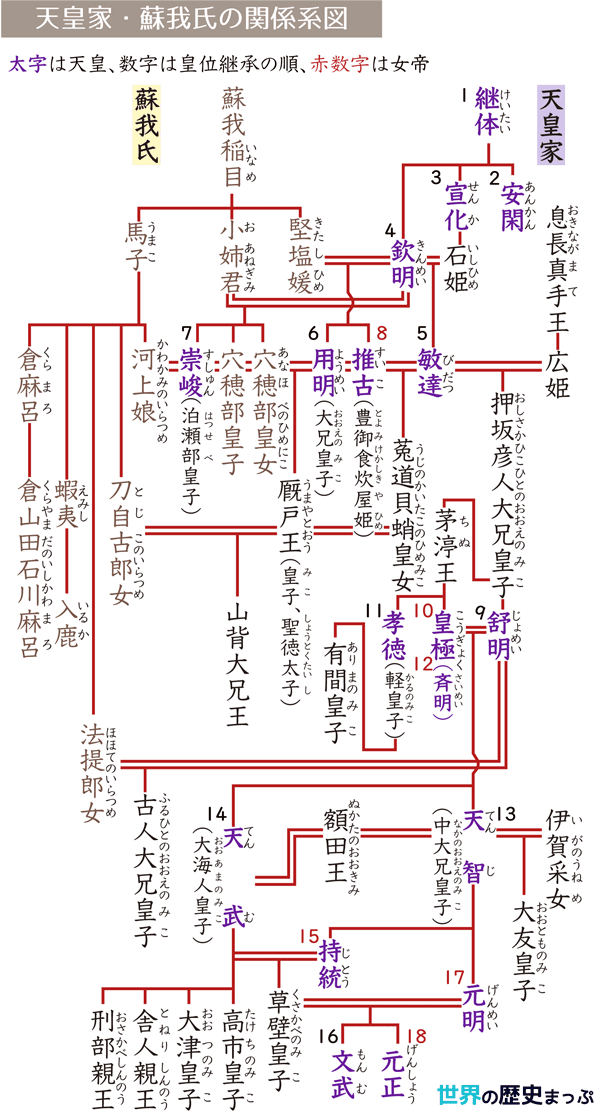

- 孝徳天皇死去、皇極天皇が再び即位(重祚) ●●●天皇

- 都を難波から飛鳥へ再遷都 孝徳天皇の皇子●●●皇子が挙兵を企てて滅ぶ

- 新羅が百済に侵攻 百済滅亡(660)

- 斉明天皇、百済救援にみずから出兵 九州朝倉宮で死去(661)

2 中大兄皇子の治世

即位せず皇太子のまま執政 称制という

- ●●●年、●●●の戦い:百済復興支援で出兵するも、唐・新羅の連合軍に大敗 新羅が半島を統一(676)

- 防衛強化:大宰府の北方に●●●や大野城、南方に基肄城を築造、対馬から大和にかけて朝鮮式山城を築城(百済の亡命貴族らの協力)

- 都を飛鳥から●●●に遷都 中大兄皇子が即位し、●●●天皇となる

3 天智天皇の治世

- 近江令制定 完成を疑問視する説もあり

- 初の全国的戸籍の●●●作成 班田制の準備。氏姓をただす根本台帳として永久保存

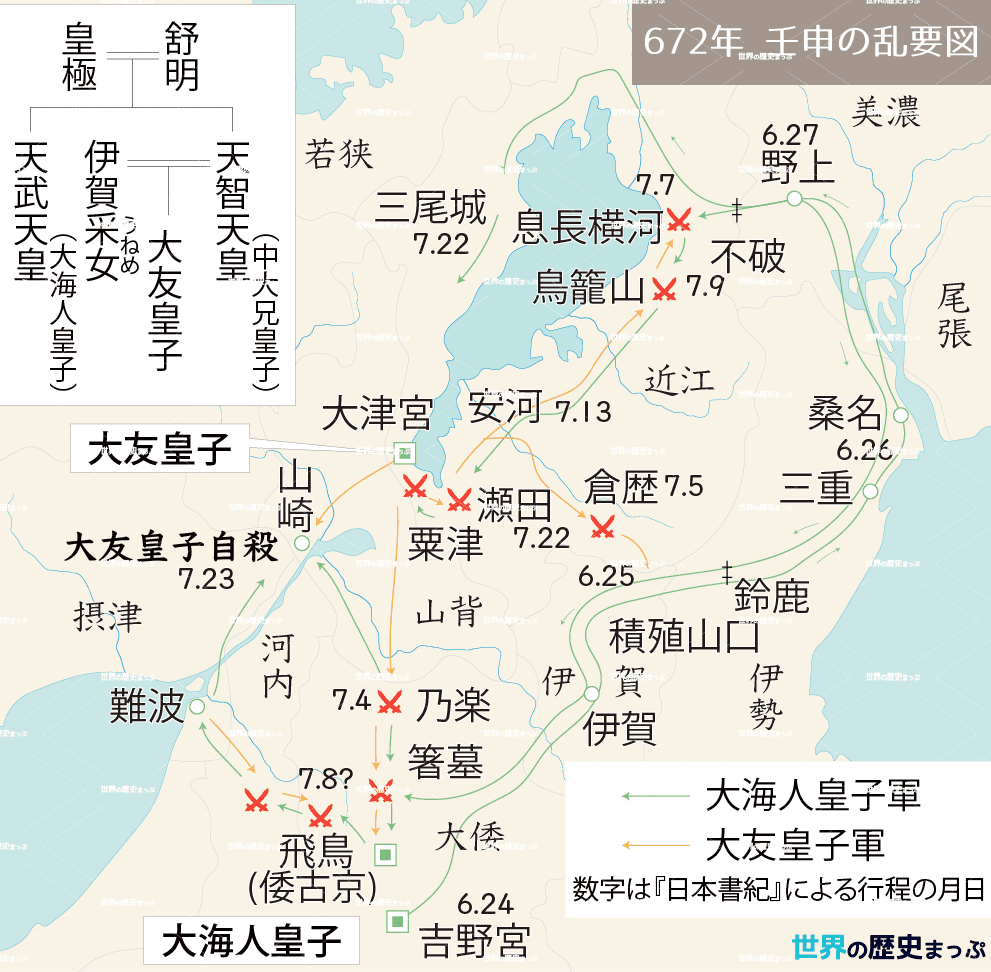

- 672年、●●●の乱:天智天皇の子と天皇の弟の皇位継承争い

- 子:●●●皇子 近江朝廷、有力豪族の多くが支持 敗北

- 弟:●●●皇子 東国豪族の支持、東国兵動員 勝利

- 勝利した大海人皇子 ●●●宮で即位、●●●天皇となる

4 天武天皇の治世

近江朝廷を指示した有力中央豪族が失権 天皇中心に中央集権化が進む

- 大王に代わり天皇の称号を使用 現人神思想 「大君は神にし坐せば 天雲の雷の上に廬らせるかも」(柿本人麻呂、『万葉集』)

- ●●●制定

- ①区分:真人、朝臣、宿禰、忌寸、道師、臣、連、稲置に区分

- ②目的:天皇を中止とする新たな身分秩序に豪族を再編成

- 銭貨●●●の鋳造

- 飛鳥浄御原令の編纂(施行は次の持統天皇の時)

- 国史編纂事業の開始(天武朝では未完成) 稗田阿礼に「帝紀」「旧辞」を誦み習わす 奈良時代の『古事記』成立へ

- 仏教を保護し大寺院を建立、一方で僧尼を規制し仏教を国家統制化

- 藤原京(本格的な宮都)の造営に着手 完成待たず天武天皇死去

5 持統天皇(天武天皇の皇后)の治世

- ●●●の施行 ●●●を作成し、班田の支給開始

- 694年、●●●遷都:条坊制を有する初の本格的な宮都の完成