20.西ヨーロッパ封建社会の発展

- 1. フランク王国の分裂と包囲された西方世界

- 2. 封建社会の成立と教皇権の降盛

20.西ヨーロッパ封建社会の発展

1. フランク王国の分裂と包囲された西方世界

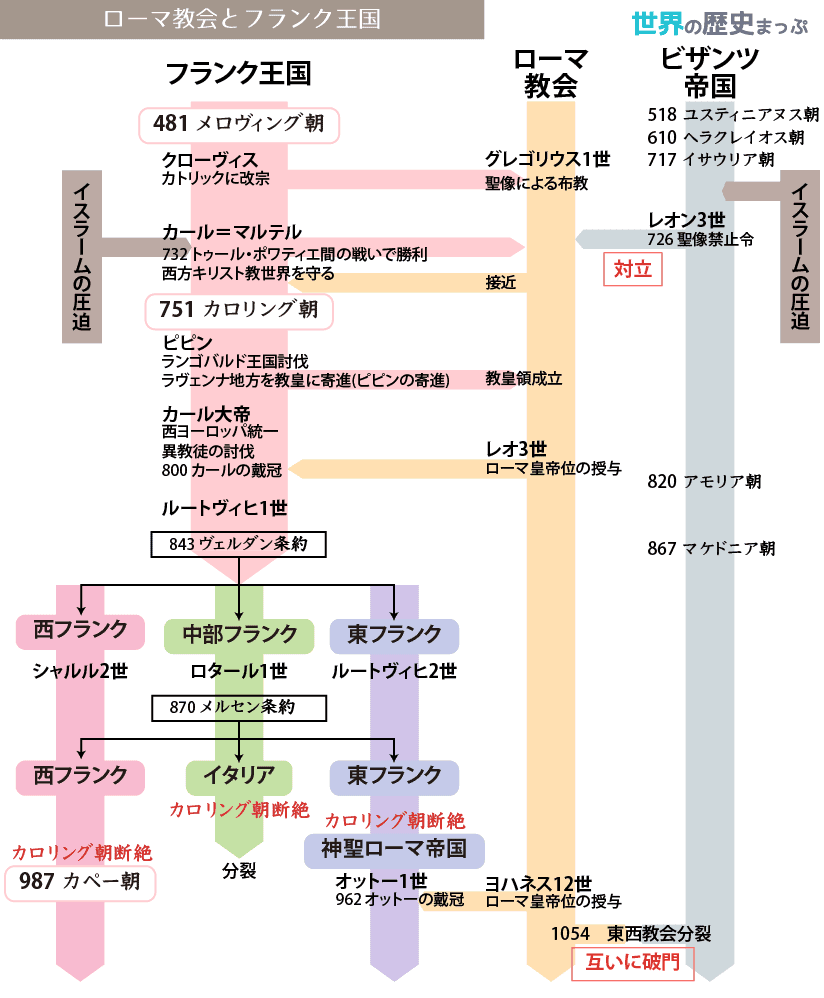

カール大帝の大帝国は、カールの3人の孫の間で相続争いもおこり、その結果、843年のヴェルダン条約、870年のメルセン条約により、国土は三分され、のちのドイツ・フランス・イタリア3国の基礎がつくられた。東フランクでは10世紀にカロリング家が断絶したあと、ザクセン家のオットー1世がマジャール人を撃退したり、イタリア遠征で教皇を助けたことから、962年にヨハネス12世(ローマ教皇)から帝冠をさずけられた。これがのちの神聖ローマ帝国の起源である。ノルマン人(ヴァイキング)の侵入で混乱した西フランクでも10世紀にカロリング家が断絶したあと、パリ伯のユーグ=カペーが王位につきカペー朝を建てたが、王権は弱体であった。

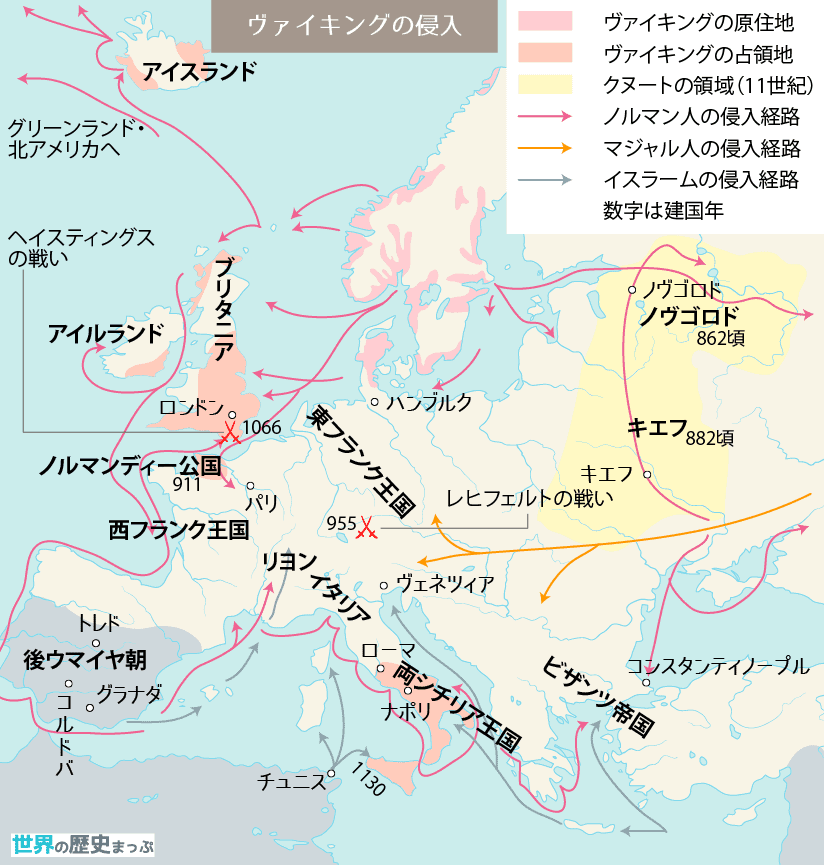

ノルマン人は、8世紀末から各地で侵入・略奪を行い、のち定着・建国した。10世紀初めにロロ(徒歩王)に率いられた一族は北フランスにノルマンディー公国を建て、その一部は地中海にも進出して、12世紀前半に両シチリア王国を建国した。

大ブリテン島では、ゲルマン人の移動のさいアングロ・サクソン人が七王国(ペプターキー)を建て、9世紀前半にエグバートによって統一された。その後、デーン人の侵入に悩まされたが、アルフレッド大王はこれを撃退した。1016年、デンマーク王クヌートがブリテン島を征服したが、クヌートの死後アングロ・サクソン朝が一時復活した。しかし1066年、ノルマンディー公ウィリアムが侵入し、ウィリアム1世(イングランド王)と称してイングランドにノルマン朝を開いた。これをノルマン・コンクェスト(ノルマン征服)という。一方、スラヴ地域でもリューリク(ノヴゴロド公)に率いられたヴァイキングの一派が、9世紀にノヴゴロド国を、ついでキエフ公国を建国した。これがロシアの起源である。

2. 封建社会の成立と教皇権の降盛

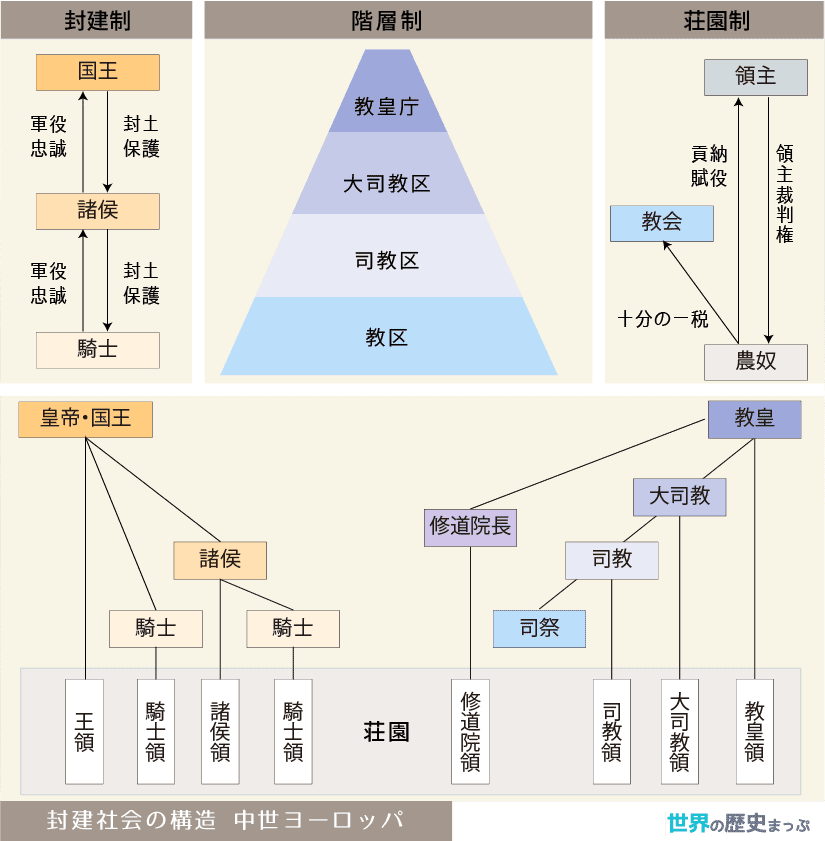

君主が家臣に封土を与え、家臣は君主に忠誠を誓って軍役などの奉仕を負担するという封建的主従関係が成立した。この関係は双務的関係によってなりたっていた。封建的主従関係は古ゲルマンの従士制と、ローマ帝国末期の恩貸地制度とが、異民族の侵入に対抗する必要から統合し、一般化したものである。

領主の支配する荘園の構造は、領主の直営地と農民の保有地からなりたっていた。農奴は領主に対して賦役や貢納の義務を負い、移転の自由がなく、領主裁判権に服し、身分的・経済的拘束を受けた、また彼らは教会に対しても十分の一税を支払わなければならなかった。一方領主は、国王の役人が荘園に立ち入ったり課税したりすることを拒む不輸不入権をもち、荘園と農民を自由に支配することができた。

封建社会が成立しつつあった間に、ローマ教会は西ヨーロッパ全域に精神的権威を確立したばかりか、土地の寄進を受け広大な荘園を所有する大領主となった。このように教会が世俗化すると、聖職売買など種々の弊害が生じた。10世紀以降、フランス中等部のクリュニー修道院を中心に改革運動がおきた。その精神を受け継いだグレゴリウス7世(ローマ教皇)は教会改革に着手した。そしてハインリヒ4世(神聖ローマ皇帝)との間に叙任権闘争を展開し、1077年、イタリアのカノッサで皇帝を屈伏させた。これをカノッサの屈辱という。その後、皇帝はドイツ以外での聖職叙任権を事実上放棄し、教会の主導権が確立された。そして、教皇権は13世紀のインノケンティウス3世(ローマ教皇)のとき絶頂に達した。