24.西ヨーロッパの中世文化

- 1. スコラ学の発達

- 2. 大学の誕生

- 3. 中世文学と教会建築

- 4. 教会建築

24.西ヨーロッパの中世文化

1. スコラ学の発達

西ヨーロッパの中世はキリスト教の時代であり、神の栄光を示すために学問があると考えられ、神学が最高の学問とされた。神学は、教父とくにアウグスティヌスの思想を基礎に、カール大帝に仕えたアルクインらによって始められ、アリストテレスの哲学の影響を受けて体系化され、スコラ学とよばれるようになった。スコラ学においては、実在論の立場をとるアンセルムスらと唯名論の立場をとるピエール・アベラールらとが対立して、長い間、論争をくりかえした。これを普遍論争とよぶ。13世紀に『神学大全』を書いたトマス・アクィナスによってスコラ学は集大成されるにいたった。「哲学は神学の婢」といわれるように、哲学は神学の補助学問とみなされ、哲学や自然科学はあまり発達しなかった。しかし、12世紀前後から流入してきたイスラームの自然科学・哲学の影響を受けて、新しい動きがみられるようになった。

2. 大学の誕生

中世の教育機関は、長い間、教会や修道院の付属施設としての学校に限られていた。しかし、11〜12世紀頃から各地に大学が生まれはじめた。医学で知られるサレルノ大学は12〜13世紀に最盛期を、法学中心のボローニャ大学11世紀末に創立され、神学で有名なパリ大学とオクスフォード大学はそれぞれ12世紀半ば以降に生まれた。これらの大学は教師や学生の共同体として始まったものだが、教皇や国王の保護を受け、自治権を獲得し、その制度をととのえていった。大学では、7自由学科とよばれる下級3学(文法・修法学・医学・(哲学)などの学部をもつようになった。

3. 中世文学と教会建築

中世初期、年代記や聖人伝、詩や物語などは、聖職者により共通語であったラテン語で書かれていたが、11世紀頃から口語(俗語)で書かれた英雄叙事詩や騎士道物語が現れてくる。これらは語り継がれ、文字に書き記されていった。北フランスではカール大帝のイベリア半島でのイスラーム勢力との戦いを舞台に騎士の勇敢さと友情・愛をうたった『ローランの歌』が、イギリスではケルトの英雄を題材とした『アーサー王物語』が12世紀にそれぞれ成立した。ドイツではブルグンド人の英雄を扱った叙事詩『ニーベルンゲンの歌』が13世紀に完成した。また12世紀の南フランスでは、トゥルバドゥールとよばれる吟遊詩人たちによって、貴婦人への愛をうたった叙事詩がつくられた。

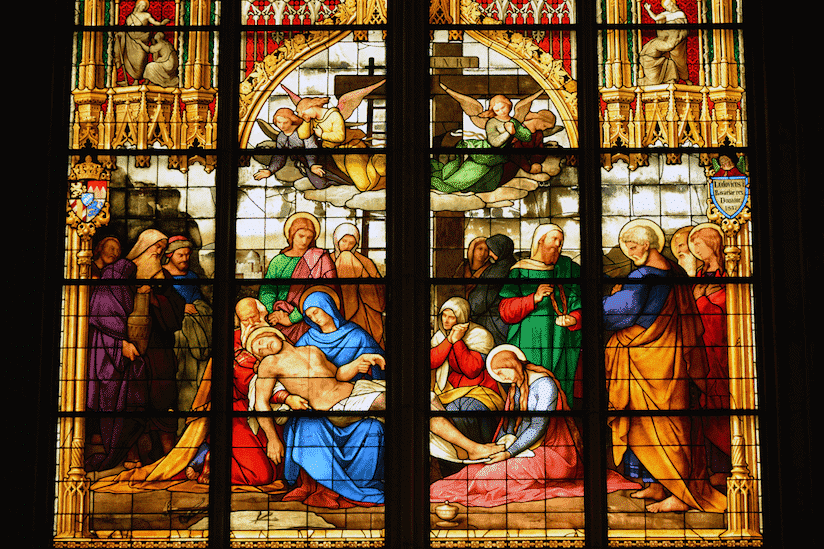

中世都市は信仰心の高まりとその経済力を背景に、きそって石造の教会を建てた。教会建築は中世ヨーロッパの美術を代表するものである。11世紀にはあつい石壁に小さな窓をもつ重厚なロマネスク様式が生み出されたが、12世紀には尖頭アーチと空高くそびえる塔を特徴とするゴシック様式が現れ、窓は美しいステンドグラスでかざられた。