平安王朝の形成

このページの使い方

- この「日本史まとめ」カテゴリのページは、単語を伏字を利用しています。●●●部分(伏字)をクリックすると単語が表示されます。再度クリックすると伏字に戻ります。

- その他重要な単語は赤字で表示しています。

平安王朝の形成

平安遷都と蝦夷との戦い

1 光仁天皇(天智天皇の孫・白壁王)の政治

内容:行財政の簡素化、公民の負担軽減 律令政治の再建

2 桓武天皇(母は渡来系の高野新笠)の遷都

- 山背国●●●京へ遷都(784)

- ①目的:仏教政治の弊害から脱却し、天皇権力を強化するため

- ②頓挫:京造営の主導者●●●の暗殺や、非業の死を遂げた皇太子(早良親王)の怨霊への恐れなど

- 長岡京から平安京に再遷都(794) 山背国を山城国に改名、以後約400年間を平安時代という

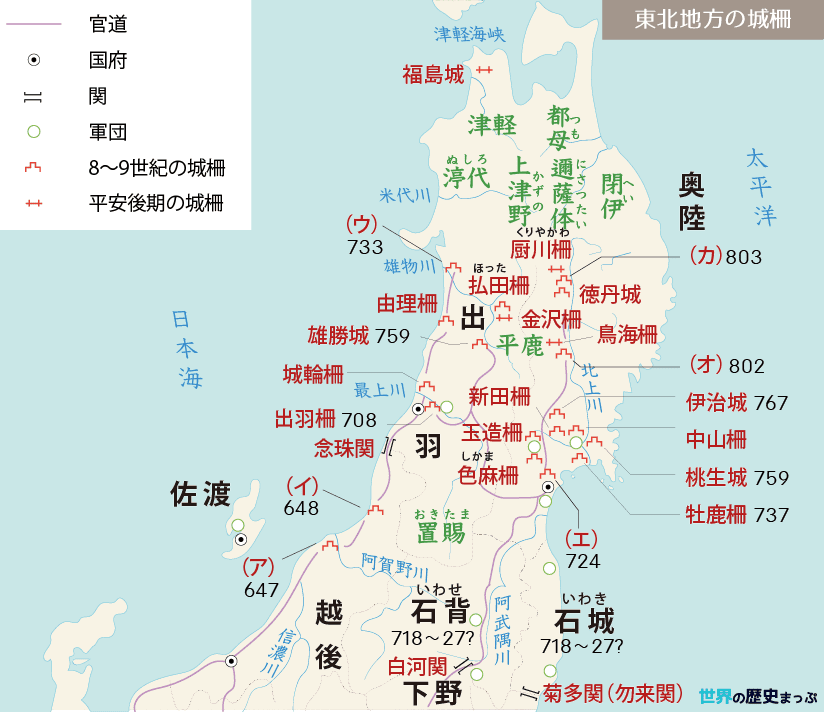

3 蝦夷の反乱と鎮定

- 桓武天皇以前

- 桓武朝の時代

- ①征東大使紀古佐美の軍が族長阿弖流為に大敗

- ②征夷大将軍●●●が阿弖流為を帰順させ、鎮守府を多賀城から胆沢城に移す さらに北方に前進基地の●●●城を設置

- 嵯峨朝の時代

- 将軍●●●を派遣、徳丹城を築き、ほぼ鎮定

- 東北経営:城柵を設け、関東から農民(=柵戸)を移住させて開拓。帰順した蝦夷(=俘囚)を関東以西に移住させて融和