東アジアにおける日本の膨張をおさえて東アジアの新しい国際秩序をつくり、日本やイギリスとの海軍拡張競争を抑制するため、1921(大正10)年、米大統領ハーディングはワシントン会議を開いた。ワシントン会議によってつくり出された米・英・日の協調関係を基軸とする新しい東アジア・太平洋地域の国際秩序をワシントン体制と呼ぶ。

ワシントン会議

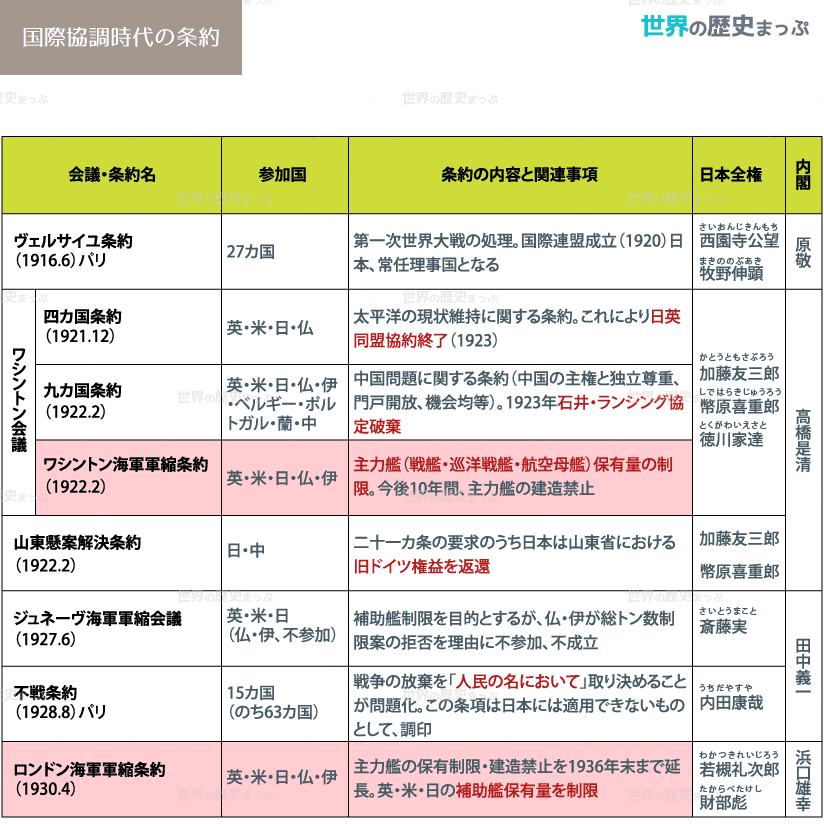

第一次世界大戦による大きな戦禍は国際社会に平和を求める気運を高めた。米 大統領ウィルソン の提案に基づき、パリ講和会議 において国際協力と平和のための常設的国際機関として国際連盟(TheLeagueofNations)が設立され、ヴェルサイユ条約中にその規約が成文化された。連盟は1920(大正9)年に発足したが、アメリカは上院の反対によって連盟に参加せず、敗戦国ドイツは1926(大正15)年まで、ソ連も1934(昭和9)年まで加盟しなかったので、連盟の国際政治への実際の影響カは、かなり弱いものになってしまった。日本は世界の5大国の一つとして、イギリス・フランス・イタリアと並んで国際連盟の常任理事国となり、新渡戸稲造(1862〜1933)が連盟の事務局次長に就任するなど、国際的地位を高めた。

しかし、日本が大国化し、国際政治での発言力を強め、とくに中国への進出を強化すると、アメリカをはじめ欧米諸国がしだいに日本を危険な競争相手とみなして警戒心を深め、一方中国は、日本を西洋流の帝国主義国として、その民族運動の矛先をはっきりと日本に向けるようになった。その結果、日本は国際的な孤立化の危機深めることになった。

このように、東アジアの国際情勢が大きく変化していく状況のなかで、アメリカは世界の強国として第一次世界大戦後の国際政治の主導権を握りつつあった。そして、アメリカは、東アジアにおける日本の膨張をおさえて東アジアの新しい国際秩序をつくり、併せて日本やイギリスとの海軍拡張競争を抑制するために、1921(大正10)年、米大統領 ハーディング (Harding 1865〜1923)の名で各国に呼びかけ、ワシントン会議 を開いた。日本国内にはアメリカが日本の対中国政策に介入することを警戒する声もあったが、日本政府は、これをアメリカとの協調関係を確立して国際的な狐立化の危機を回避するよい機会であると判断し、海軍大臣加藤友三郎、駐米日本大使幣原喜重郎 (1872〜1951)らを全権として会議に送った ❶ 。会議は同年11月から翌1922年2月まで続けられ、結局、つぎのような諸条約が締結された。

四カ国条約

1921(大正10)年12月、アメリカ・イギリス・フランス・日本の4カ国間で結ばれ、太平洋の島々の領土保全と安全保障を約した。なお、同条約の発効とともに日英同盟協約は終了することが決まった。

九カ国条約

1922(大正11)年2月、上記4カ国に加え、中国に対して利害関係をもつイタリア・ベルギー・オランダ・ポルトガルに、中国自身も参加し、9カ国間で結ばれた。内容は、(1)中国の主権・独立と領土保全を尊重し、(2)各国の商工業の中国に対する機会均等と中国の門戸開放を定めた。この結果、日米間の石井·ランシング協定は廃棄された。

ワシントン海軍軍縮条約

1922(大正11)年2月、アメリカ・イギリス・日本・フランス・イタリアの5カ国間で調印され、(1)主力艦(戦艦・巡洋戦艦)を、1隻最大3万5000トン、主砲を口径16インチ以下、その保有量を米英各52万5000トン、日本31万5000トン、仏伊各17万5000トンとし、比率を米英5、日本3、仏伊各1.67とする、(2)今後10年間、主力艦を建造しない。(3)太平洋の島々の軍事施設を現状維持とする、などを取り決めた。(海軍軍備制限条約)

この会議を通じて日本はおおむね列国との協調方針を進め、とくにアメリカとの協調関係の確立に努力した。そして、とりわけ海軍軍縮には積極的に協力する姿勢をとった。それは、当時、アメリカ・イギリスとの海軍拡張の建艦競争などによる巨額な軍事費の支出の結果、国家財政の健全な運営が困難となりつつあり、軍事費を抑制する必要に迫られていたからでもあった。海軍部内には、かねてからの対米英7割の保有量を主張して、この軍縮案に不満の声もあったが、加藤(友)全権は、国防は軍人の専有物ではなく、総合的な国力を重視するべきであるとの大局的立場から、そうした不満をおさえて調印に踏み切ったのである。

そのほかこの会議において、日本はシベリア撤兵を宣言した。また、中国代表とは個別に山東問題について協議して山東懸案解決条約を結び、二十ーカ条要求を一部撤回し、山東省の権益を中国へ返還することを約束した。このように、ワシントン会議 によってつくり出された米・英・日の協調関係を基軸とする新しい東アジア・太平洋地域の国際秩序を ワシントン体制 と呼ぶ。