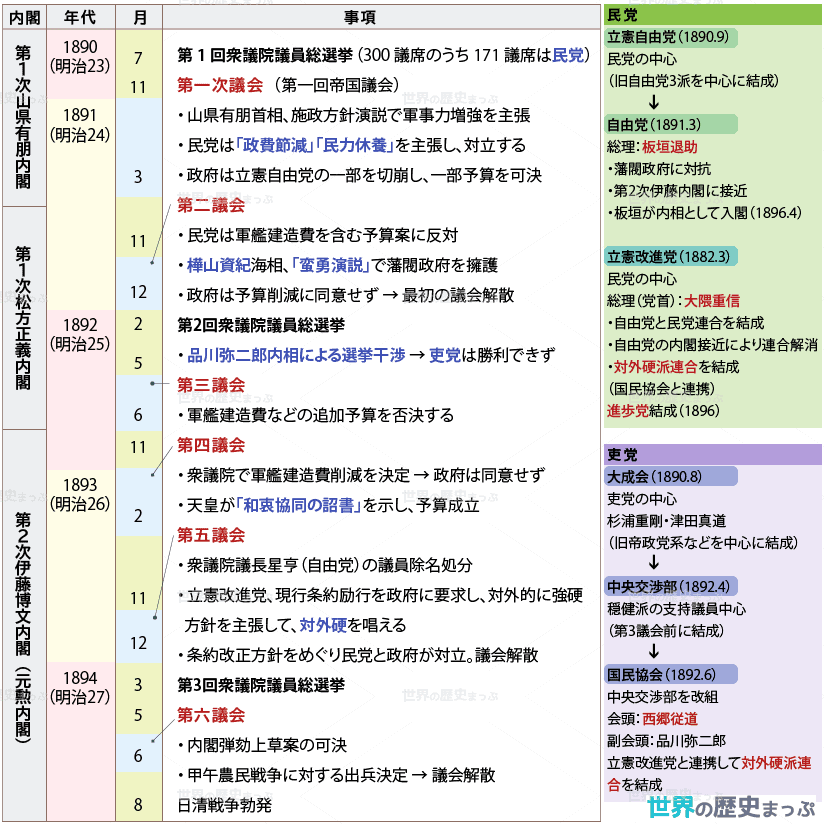

初期議会

第ー議会(1890〜91年)から第六議会(1894年)までのいわゆる初期議会においては、民党は衆議院の予算審議権などを武器として、しばしば政府と激しく対立した。

初期議会

帝国議会の開設は、「藩閥」政府と政党にとって新しい共通の政治的舞台の幕あけであった。議会の力は十分なものとはいえなかったが、政党勢力はともかくも新しい政治的活動の場をもつことになったのである。

政府は憲法発布に際していわゆる超然主義 ❶ を標榜し、政党の意向に左右されることなく、不偏不党の立場から国家本位の政策を遂行することを宣言した。

しかし、1888(明治21)〜89(明冶22)年には、後藤象二郎を中心として民権派の流れをくむ諸勢力を結集した大同団結運動が全国的に広まり、地方には議会開設に備えて政社が続々と結成された。その後、運動は、後藤が1889(明治22)年に政府の呼びかけで入閣したことなどから一時混乱したが、1890(明治23)年7月の第1回衆議院議員総選挙では、民党(民権派の流れをくむ野党勢力)各派は吏党(政府系の党派)をしのいで過半数の議席を占めた。そのうちの主だった党派は、同年9月立憲自由党(1891年3月自由党と改称)を結成し、立憲改進党とともに民党の中心となった ❷ 。

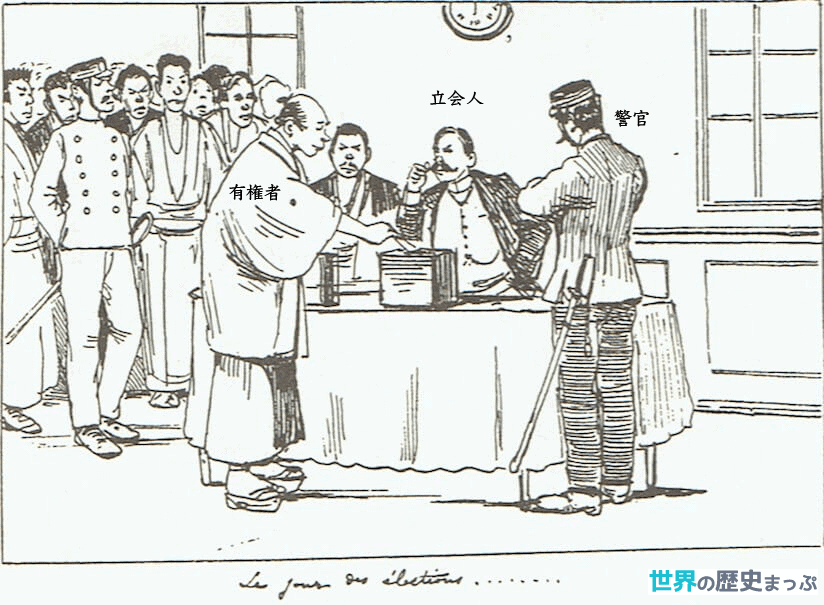

日本人の断髪の普及率は明治16年頃90%、明治20年頃には98%に達したという。したがって、明治23年に行われた、第1回衆議院議員総選挙の頃には町中ではほとんど丁髷は見かけられなくなっていた。以外にも投票所で丁髷を見かけたビゴーが描いた貴重な歴史資料。参考:ビゴーが見た日本人 (講談社学術文庫)

第ー議会(1890〜91年)から第六議会(1894年)までのいわゆる初期議会においては、民党は衆議院の予算審議権などを武器として、しばしば政府と激しく対立した。第ー議会では民党は「民力休養・政費節減」をスローガンに行政整理を主張し、政府提出の予算案を大幅に削減しようとし、政府(第1次山県内閣)と対立した。政府は民党の要求を一部認めることにより妥協をはかり、立憲自由党の土佐派(竹内綱〈1839~1922〉·林有造・植木枝盛ら)の協力を得て予算案を成立させ、かろうじてこの難局を切り抜けることができた。第ー議会で政府側と民党側が、相互に妥協的態度をとったのは、最初の議会から双方が正面衝突して衆議院が解散され、予算案が不成立に終わるようでは、欧米の先進国から日本人の立憲政治運営能力に疑問をもたれることになるので、双方ともにそうした事態を避けようという自制心をいだいていたことも大きな理由であろう。

明治時代の内閣総理大臣

| 総理大臣 | 成立年月 | 年齢 | 出身・政党 |

|---|---|---|---|

| 伊藤博文(第1次) | 1885.12 | 45 | 長州 |

| 黒田清隆 | 1888.4 | 49 | 薩摩 |

| 山県有朋(第1次) | 1889.12 | 52 | 長州 |

| 松方正義(第1次) | 1891.5 | 57 | 薩摩 |

| 伊藤博文(第2次) | 1892.8 | 52 | 長州 |

| 松方正義(第2次) | 1896.9 | 62 | 薩摩 |

| 伊藤博文(第3次) | 1898.1 | 58 | 長州 |

| 大隈重信(第1次) | 1898.6 | 61 | 肥前・憲政党 |

| 山県有朋(第2次) | 1898.11 | 61 | 長州 |

| 伊藤博文(第4次) | 1900.10 | 60 | 長州・政友会 |

| 桂太郎(第1次) | 1901.6 | 55 | 長州 |

| 西園寺公望(第1次) | 1906.1 | 58 | 公家・政友会 |

| 桂太郎(第2次) | 1900.7 | 62 | 長州 |

| 西園寺公望(第2次) | 1911.8 | 63 | 公家・政友会 |

第二議会(1891年)では、海軍拡張をはじめ政府(第1次松方内閣)の新規事業計画の多くが否決され、予算案を大削減されたことから、最初の衆議院解散が行われた ❸ 。内相品川弥二郎(1843~1900)は第2回総選挙のときに激しい選挙干渉を行って民党候補者の選挙活動を妨害したが、結果は依然として、吏党が過半数の議席を占めることはできなかった。それにより、政府が民党勢力を無視して超然主義に基づく強引な政治運営を進めることは、しだいに困難となった ❹ 。

❸ 海軍拡張予算案審議に際して、海相樺山資紀が、「日本の今日あるは薩長政府のおかげではないか」という趣旨のいわゆる蛮勇演説をおこなって民党の非難をあびたのも第二議会の時である。

❹ この選挙干渉で全国各地において吏党候補と民党候補が衝突し、死者は25名、負傷者は388名にのぼり、民党の名士もかなり落選した。なお、伊藤はこの選挙干渉に対し、自ら政党をつくろうとしたが、政府首脳・元老たちの反対で実現しなかった。

第三議会(1892年)では松方内閣は選挙干渉の責任を追及され、閉会後は閣内の対立から総辞職し、第2次伊藤内閣が成立した。続く第四議会(1892〜93年)でも第2次伊藤内閣は軍艦の建造などの軍事予算削減を迫られたが、天皇の詔勅(和衷協同の詔)によって自由党と妥協してこれを乗り切った。第五議会(1893年)、第六議会(1894年)は立憲改進党などの対外硬派が条約改正問題で伊藤内閣を弾劾し、ついに2度とも衆議院解散が行われた。

この間に、政府部内でも伊藤博文や陸奥宗光(1844〜97)らは民党と妥協し、積極的にこれと手を握って政治を運営していくことを主張するようになった。ー方、政府に反対するだけでは「民力休養」の実があがらないことを悟った民党側のなかにも、政党を政策能力を身につけた現実主義的なものに改革し、政府と協力して政治の責任を分担していこうとする空気が生まれてきた。こうして1892(明治25)年の第2次伊藤内閣成立のころから、衆議院の第一党である自由党は、しだいに伊藤内閣に接近するようになり、これに反対する立憲改進党は自由党と対立して、政党相互の対立が目立つようになってきた。