国会開設運動

岩倉具視は、大隈の意見に反対して、プロイセンにならって、統帥権や文武官の任免権を含む天皇の強大な大権、二院制の議会、議院内閣制の不採用、制限選挙制などを盛り込んだ憲法をつくるべきだとする意見書を提出し、これが政府の基本方針となった。

国会開設運動

立志社は西南戦争が行われている1877(明治10)年、専制政治・地租の過重・外交政策の失敗など8カ条にわたって政府を批判し、国会開設を説いた立志社建白を天皇に提出しようとするなどの活動を示したが、愛国社はそれほどふるわなかった。しかし、西南戦争の鎖圧によって士族の武力反抗が終わると、反政府運動は言論活動に絞られるようになり、1878(明治11)年、大阪で愛国社再興大会が開かれた。ちょうどそのころ、地方では府県会が開かれて地方民の政治的関心が増大し、それまでの士族中心の運動(士族民権)は農民の地租軽減要求などとも結びついて、豪農·地主や商工業者らの参加する広範な運動(豪農民権)に発展するようになった。

こうした情勢を背景に1880(明治13)年、愛国社は全国の民権派政社の代表を集めて、大阪で第4回大会を開き、国会期成同盟を結成して、河野広中(1849〜1923)·片岡健吉が、2府22県8万7000余人の署名を得て国会開設を請願しようとはかった。政府は集会条例を制定して取締りの強化をはかったが、続いて全国の地方政社からも請願が相つぎ、国会開設運動は大きな盛りあがりを示した。当時の新聞をみると、この請願に参加しない地方は世間で肩身の狭い心地がするように思い、われもわれもと競い合って請願・建白を行ったと述べている。

国会開設運動が全国的に高まった経済的背景は、1870年代末から80年代初めにかけて、インフレーションの傾向が進み、米をはじめ農産物価格が上昇したため、農民の家計にも余裕が生じて活動資金の調達が容易になったことが考えられる。

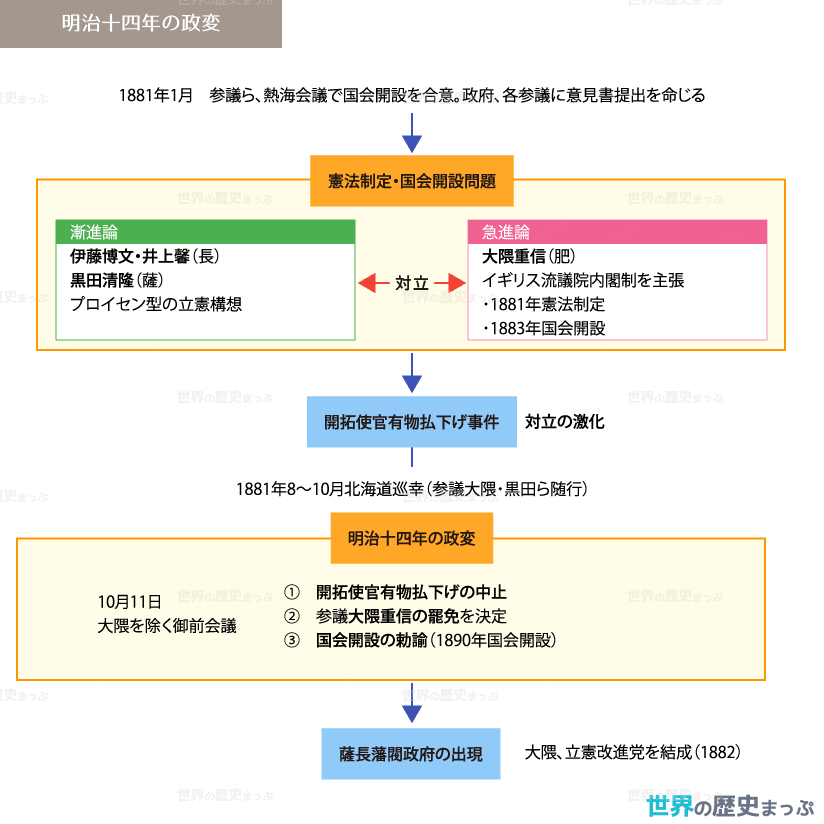

政府部内でも、1879(明治12)〜81(明治14)年にかけて、政府首脳が相ついで立憲政治の実現について意見書を提出したが、その多くは準備のため十分に時間をかけて国会を開設する(漸進的国会開設)というものであった。ところが、参議大隈重信が1881(明治14)年3月、2年後には国会を開設してイギリス流の政党政治(議院内閣制)を取り入れるべきであるという内容の意見書を上奏して、漸進的国会開設を主張する伊藤博文らとの対立を深めた。しかも同年夏、開拓使官有物払下げ事件がおこったことは、民権派の政府攻攻撃をいっそう高めることになった。そこで政府は、漸進的な国会開設と君主の権限が強大なドイツ(プロイセン)流の憲法をつくる方針を固め ❶ 、1881(明治14)年10月、民権派の機先を制して大隈重信を辞職させるとともに、1890(明治23)年に国会を開設することを約束する勅諭(国会開設の勅諭)を発した。これが、いわゆる明治十四年の政変である。こうして政府は、岩倉具視・伊藤博文らが中心となり、民権派の攻撃の矛先をかわすとともに、自らの主導権のもとに立憲政治の実現をはかることになったのである。

開拓使官有物払下げ事件

薩摩出身の開拓長官の黒田清隆は、1872(明治5)年からの開拓10年計画終了にあたり、1400万円余りの巨費を投じて北海道開発を進めてきた官営事業を、わずか39万円、無利息30年賦で薩摩出身の政商五代友厚(1835〜85)らの関西貿易社に払い下げようとした。政府は、いったんこれを承認したが、これが藩閥政治と政商との結びつきを示すものとして民間から攻撃され、政府内部でも大隈が反対した。大隈が民権派と手を結んで政府の打倒をはかろうとしていると判断した政府首脳は、払下げ中止を決定するとともに、大隈を辞職させて事の収拾をはかったのである。