縄文人の生業

縄文時代の基本的な生業は、狩猟・漁労・植物質食料の採取であった。狩猟の主な獲物はニホンシカとイノシシであり、弓矢を用いたり、獲物の習性をよく理解してその通り道に落とし穴や罠を設置した。落とし穴狩猟が最も盛んだったのは縄文時代の早期で、東京の多摩丘陵一帯からはこれまでに約1万という数の落とし穴が発見されている。

縄文人の生業

縄文時代の基本的な生業は、狩猟・漁労・植物質食料の採取であった。狩猟の主な獲物はニホンシカとイノシシであり、弓矢を用いたり、獲物の習性をよく理解してその通り道に落とし穴や罠を設置した。落とし穴狩猟が最も盛んだったのは縄文時代の早期で、東京の多摩丘陵一帯からはこれまでに約1万という数の落とし穴が発見されている。

約6000年前にピークを迎えた縄文海進の結果、日本の海岸線は入り江にめぐまれ、それが漁労の発達を促した。海岸地域には貝塚が残され、人々の食べかすである貝殻や魚の骨、木の実の皮、また壊れた土器や破損した石器、骨角器などが堆積している。

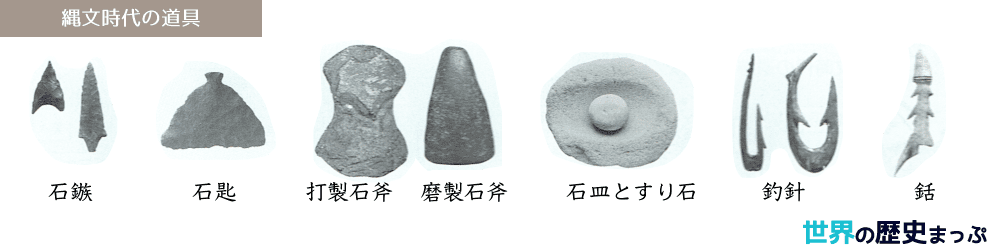

最古の貝塚の一つである神奈川県夏島貝塚では、約8500年前の釣り針が発見されている。釣り針と並んで重要な漁労の道具は銛とヤスであった。それらは鹿の角や骨を利用してつくられた骨角器であることが多い。また、石製や土製の網の錘もたくさん発見されている。

現在でも漁業の一大中心地である東北地方の三陸沖では、マダイ・カツオ・マグロなど遠洋の漁業が縄文時代中期ころから発達していた。また、入り江の深い関東地方では、内湾もしくは浅海に生息するスズキやクロダイなどを捕獲していた。西北部九州に特徴的にみられる組み合わせ式の釣針は、朝鮮半島の釣針と似ており、マグロやサワラ・サメなどを捕獲するのに用いられていた。イルカ漁も縄文時代に始まっている。

貝塚は情報の宝庫

日本の近代考古学の開始を告げたのは、明治時代の初期に東京の大森貝塚を発掘調査したアメリカ人動物学者モース(Morse, 1838〜1925)であるといわれる。以来、貝塚の研究は日本の考古学の発展を推し進めてきた。

貝塚では、貝の石灰分のおかげで骨や歯など内陸の遺跡では残りにくい自然遺物が残るため、当時の人間の生活全般について多くの情報を得ることができる。宮城県里浜貝塚では非常に精密な調査が進んでおり、厚く堆積した貝の層を細かくわけ、薄い層それぞれに含まれる貝や魚、渡り鳥の種類から、それらが捨てられた季節を特定した。そして、当時の人々の活動の季節的なサイクルと、一年のうちに人々がどのくらい食べかすを破棄したかを明らかにした。貝塚はごみ捨て場といっても、ごみの意味は現在と同じではない。貝塚の中に死者を埋葬することもあり、人々が破棄という行為を大切にしたことが考えられる。

縄文時代の航海の手段として、丸木舟が各地で発見されている。伊豆諸島の南端である八丈島に中期の住居跡や墓が残されていたり、鹿児島から沖縄にかけて点々と存在する小島に九州と同じ土器をもつ遺跡が存在することから、人々が高度な外洋航海の技術を身につけ、船で往来していたことがわかる。

植物性食料もまた重要であり、クリ・クルミ・トチ・ドングリ(落葉性のナラ、常緑性のカシ・シイの堅果の総称)などの木の実は、人々の主食として炭水化物を供給した。

縄文時代の遺跡からは、木の実が詰まったまま残存した貯蔵穴が時折発見される。クリ・クルミはアクがなく美味であるうえ、特にクリの木は建築材や薪としても有用であったため、人々がそれらの木を集めて管理していた可能性がある。

トチとナラ類・カシ類のドングリは、煮たり水にさらしたりしてアクを抜かなければ食べられない。アク抜きの技術は縄文時代前期には確実に広まっているが、鹿児島県の1万年前の遺跡からドングリの貯蔵穴が発見されたことは、草創期にすでにアク抜きが始まっていたことを示している。

縄文時代の代表的な石器である石皿と磨製石器は、木の実を砕いたり、すり潰したりするのに使われてきたと考えられる。ヤマイモなどの根菜類も炭水化物の供給源となったであろう。打製石斧を取り付けた土堀り用の石鍬は、根菜類を掘り起こすために用いられたと考える学者もいる。

縄文文化と農耕

縄文時代の人々がすでに農耕を行なっていたという説は、古くからあった。縄文農耕説では、雑穀を栽培した焼畑農耕が行われたと考えられた。縄文時代晩期の土器の表面にオオムギが付着していた例、縄文時代後期・晩期の遺跡からソバの花粉が検出された例などは、それらが焼畑で栽培されたことを示すとされる。縄文時代前期の福井県鳥浜貝塚からは、リョクトウ・アズキ・ヒョウタン・ウリ・アサなどの栽培植物の種子や果皮が出土した。縄文人がこのような植物を栽培していた可能性は高い。ただし、それらは主食の役割を担えるものではなく、食料調達の基本は狩猟と採取にあったと考えられている。

稲作の存在を確認する方法として、遺跡の土壌や土器の中から検出されるプラント=オパール(イネに含まれる珪酸の化石)の研究が進んでいる。それによると、プラント=オパールの検出は、西日本で縄文時代の中期までさかのぼる。西日本の縄文時代後期の土器には、イネの圧痕が残っている例があるので、その頃までには縄文人はコメを知っていた。ただし、のちの弥生時代に始まる本格的な水稲農耕とは違い、縄文時代の農耕は社会の根本的な変化を生み出す基盤とはならなかった。

縄文時代の遺跡一覧

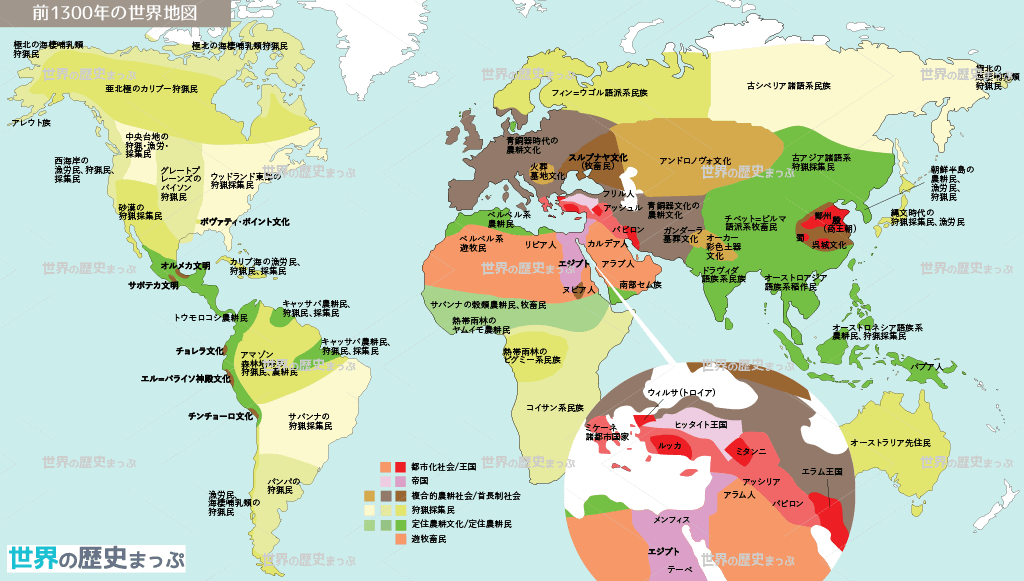

紀元前1300年ころの世界地図