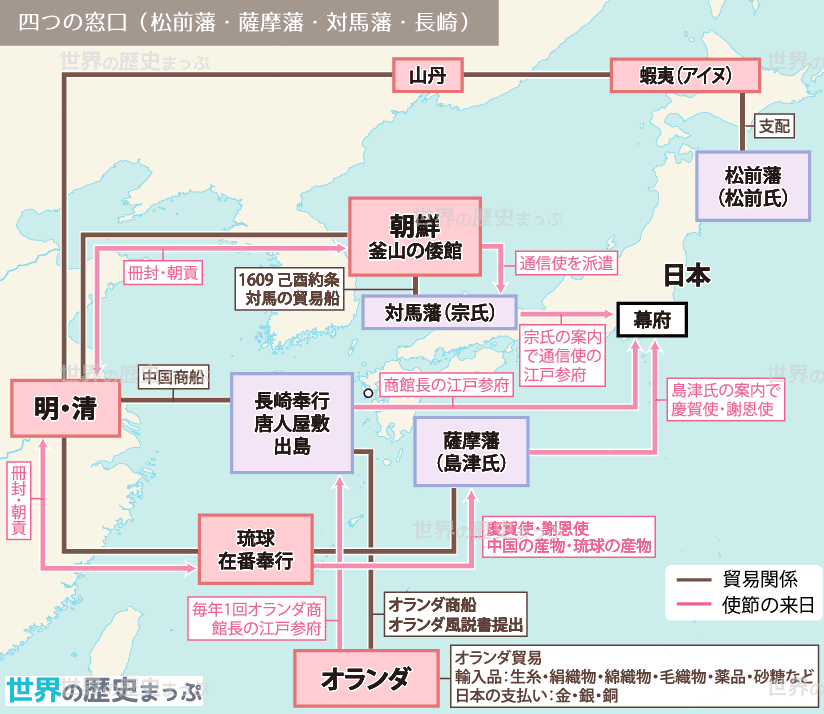

朝鮮と琉球・蝦夷地

- 李氏朝鮮:1609年己酉約条。釜山に倭館設置。対馬藩宗氏の特権。回答兼刷還使(1〜3回)・通信使(4〜12回)。

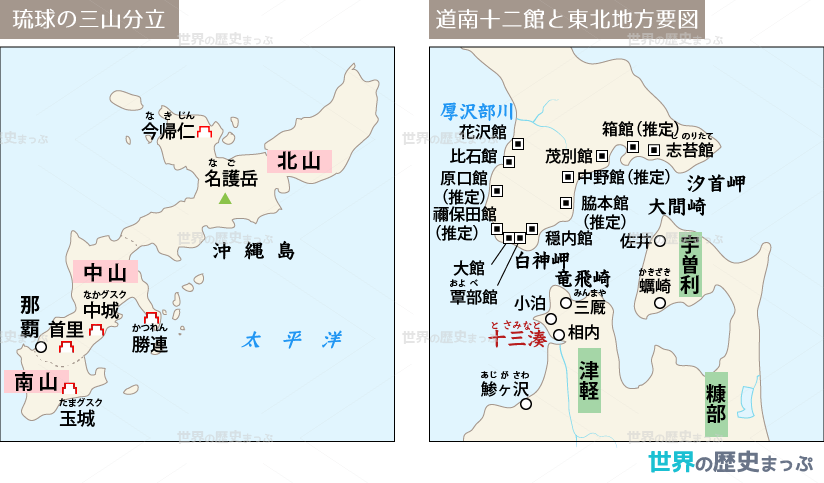

- 琉球王国:1609年薩摩藩侵入・農民支配(検地・刀狩・石高制)。1663年清が尚質王を「琉球国中山王」に冊封。以後、薩摩藩の支配と清の冊封を受ける二重外交体制。

- 蝦夷地:1604年徳川家康が松前氏に黒印状を与えて船役徴収権、アイヌとの交易独占権保障。1669年シャクシャインの蜂起、津軽藩が鎮圧。以後、アイヌは松前藩に服従。

朝鮮と琉球・蝦夷地

李氏朝鮮

徳川家康は朝鮮との講和を実現し、1609(慶長14)年、対馬藩主宗氏と朝鮮との間で己酉約条が結ばれた。これは近世の日本と朝鮮との関係の基本となった条約で、釜山に倭館が設置されることや、宗氏の外交上の特権的な地位が両国から認められた。特権とは、対朝鮮貿易を一手に独占することであった。

貿易の舞台となったのは釜山の倭館で、およそ30万㎡の広い敷地に500〜600人の対馬藩の役人と商人が駐在して、外交と通商にあたった。その貿易利潤を、宗氏は家臣に分与することで主従関係を結んだ。家臣たちは、幕府から宗氏に課された朝鮮押さえの役(軍役)を奉公としてつとめた。対馬は耕地に恵まれなかったので、貿易利潤が封建的主従関係の知行のかわりになったのである。

朝鮮(李氏朝鮮)からは、使節が前後12回来日した。1回目の1607(慶長12)年から3回目の1624(寛永元)年までは、回答兼刷還使と呼ばれ、4回目の1636(寛永13)年から12回目の1811(文化8)年までが通信使と呼ばれた。回答兼刷還使というのは、日本からの国書(宗氏の老臣柳川氏が作成した偽の国書)に対して朝鮮国王が回答するという名目であり、刷還使とは、文禄・慶長の役で日本に連行されたままの朝鮮人捕虜の返還を目的にしていた。

捕虜の返還は、1回目1240人、2回目321人、3回目146人が実現した。これらの使節は、日本の徳川政権の性格を確かめる使命も担わされた。慶長の役で朝鮮に侵略した日本の将兵が引き上げて、まだ9年しか経っていなかったため、1回目の使節はとくに警戒心を強く抱いていた。しかし、4回目以降はそれまでの日本に対する警戒心を解いて、信(よしみ)を通じるという意味の通信を使節の目的とするようになった。それには大きな理由があった。明清交替期に清が明を攻撃するため南下した際、朝鮮をも攻めた。朝鮮の李王朝は明朝に朝貢することで明の冊封を受けてきており、清に対して抵抗の姿勢をとった。「援明抗清」を貫く朝鮮は、北辺で清と戦うためにも、南方の日本と友好関係をつくる必要に迫られていたのであった。

日本・朝鮮両国の親善関係を象徴する朝鮮使節の人数は、国書をもった正使と副使のほか、平均440名を超えたが、この一行は各所で国家の賓客として丁重に扱われた。その経費は、オランダ商館長の自弁とは異なり、沿道の大名などの負担と地域の人々の国役負担でまかなわれた。そのため、天明の飢饉後は通信使の招へいは延期され、最後の1811(文化8)年の12回目は、江戸ではなく対馬で迎えるかたちがとられた。

琉球王国

琉球王国は、16世紀後半のポルトガルなどヨーロッパ勢力が東アジアヘ進出したことによって、中継貿易を衰退させてはいたが、日本の統一政権の力が及ぶこともなかった。しかし、1609(慶長14)年、薩摩藩は琉球漂流民を送還したのに謝意を示さなかったという理由で、3000名の兵を送って軍事的侵入を敢行した。薩摩藩は、琉球の土地にも検地·刀狩を行い、石高制を導入して、農村支配を確立させ、そのうえで尚氏を沖縄ならびに周辺諸島8万9086石の王位につかせた。

1655(明暦元)年、清が琉球に冊封使を派遣するとの動きを察知した薩摩藩は、幕府に伺いを立て、清の要求を拒絶して、清船を追い払うかどうかの指示を仰いだ。これに対する幕府の老中松平信綱から薩摩藩主島津光久(1616〜94)への回答は、清から冊封のほか辮髪や衣裳など風俗の強制があっても、これにしたがい、決して日中間で戦端を開くことがないようにとのことであった。1663(寛文3)年、清の康熙帝(1654〜1722)は琉球に遣使し、尚質王を「琉球国中山王」に冊封した。ただし、辮髪の強制はなかった。琉球は以後、薩摩藩の支配を受けつつも、清の冊封を受けるかたちでの、二重の外交体制を保つことになった。

琉球は以後、朝貢のための使節を中国に派遣した。船で福建の港町にある琉球館に向かい、そこから陸路、北京に向かって琉球使節は進んだ。同様に1609(慶長14)年以来、琉球を支配する薩摩藩に対しても、琉球は年頭に年賀の使節を派遣し、鹿児島城下に設けられた琉球館に滞在した。琉球館には、通常は琉球中山王府の役人が常駐して、琉球からの品々の搬入の管理などにあたっていた。

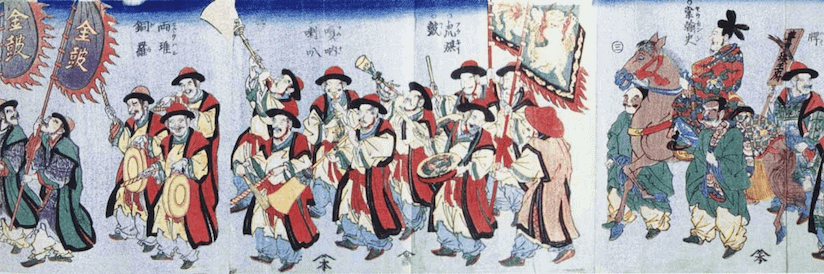

琉球からは北京同様に、遠く離れた江戸幕府にも使節が派遣された。1634(寛永11)年、将軍家光就任を祝う琉球の慶賀使が二条城に赴いた。これ以後、将軍の代がわりごとに慶賀使は江戸に下った。また1644(正保元)年からは、琉球の中山王が即位するたびに、江戸幕府に即位を感謝するという意味の謝恩使と呼ばれる使節を送った。両使節が同時に派遣されることもあったが、幕末まで都合21回の使節が派遣された。薩摩藩に引率されるかたちの琉球使節の服装は、揃って中国風であり、演奏する楽器もまた中国楽器であった。あえて中国風をとらせ、異国の使節が江戸に朝貢し、上野東照宮に参詣する姿を街道や江戸の人々にみせることで、幕府や将軍の権威が遠く東アジアの異国にも及んでいるものと思わせたものであろう。

蝦夷地

蝦夷ヶ島の和人居住地(道南部)に勢力をもっていた蠣崎氏は、1593(文禄2)年に豊臣秀吉から朱印状を受け、松前の船役徴収権を保障された。1599(慶長4)年、蠣崎氏を改称した松前慶広(1548〜1616)に対し徳川家康も1604(慶長9)年に黒印状を与えて、船役徴収権のほかに、アイヌとの交易独占権も保障した。

アイヌ社会は、河川流域を単位に集落を形成し、漁猟中心の生産活動をして、交易用に獣皮や海産物を獲得していた。集団間での交易のほかに、千島や樺太のアイヌや少数民族(ウイルタ・ニヴヒ)との交易や、遠く中国大陸の山丹地方と呼ばれた黒竜江流域の少数民族(オロチ・ウルチャなど)とも交易を行った。山丹地方の人々は獣皮(キツネ・テンなど)を明・清とも交易していたので、中国製の織物が山丹交易を通してアイヌの首長の身にまとわれた。この織物を、和人は蝦夷錦と呼んだ。このように自立した社会を形成していたアイヌにとって、交易対象の民族の一つに和人があったとみることができる。

松前氏は、家臣との主従関係を、アイヌとの交易権を知行として与えることで結び、藩制をしいた。このアイヌが居住する交易対象の地域は、商場あるいは場所と呼ばれ、そこでの交易収入が家臣に与えられた。

1669(寛文9)年、シャクシャイン(?〜1669)を中心としてアイヌは連合して立ち上がり、松前藩と対立して蜂起した。石狩地方を除く全蝦夷地のアイヌがいっせいに蜂起し、273人の和人を殺害し、商船17隻も襲うことになった。その背景には.それまでの和人による不正交易に対する不満があったのであろう。幕府も、アイヌのいっせい蜂起を深刻に受けとめた。明清交替期の中国大陸の戦乱と結びつけ、女真(清)がシャクシャインの蜂起に加担するのではないかと危惧したのであった。幕府は津軽藩の軍を松前に派遣し、松前藩に協力して鎖圧にあたらせた。また秋田・南部両藩にも、出動態勢が命じられた。

アイヌの参賀の礼(『蝦夷国風図絵』部分) 左手の一段高いところに、10代松前藩主の松前矩広が着座し、正装したアイヌが松前城内で年始の参賀をしているところ。矩広は、五位以上の武家の式服大紋を着て、正式な応対をしている。

こうして長崎・対馬・薩摩・松前の四つの窓口を通して、幕府は異国・異民族との交流をもった。近世の東アジアにおいて、伝統的な中国(明・清)を中心にした冊封体制が存在する一方、明清交替期を契機に日本を中心にした四つの窓口を通した外交秩序が形成されたことに注目する必要がある。