諸産業の発達

- 網漁:上総九十九里浜の地曳網による鰯漁、肥前五島の鮪漁、松前の鰊漁

- 釣漁:土佐の鰹や瀬戸内海の鯛、紀伊・土佐・肥前・長門の鯨漁、蝦夷地の俵物

- 塩業:入浜塩田、播磨の赤穂

- 林業:木曽檜、秋田杉

- 鉱山業:佐渡の金山、石見の銀山、但馬生野の銀山、出羽院内の銀山、下野の足尾銅山、伊予の別子銅山、出羽の阿仁銅山

諸産業の発達

漁業

網漁

農業とともに、ほかの諸産業の発達も著しかった。漁業は、網漁を中心とする漁法の改良と、沿岸部の漁場の開発によって重要な産業としての地位を確立した。網漁は中世末以来、摂津・和泉・紀伊などの上方漁民によって、関東・三陸・四国・九州などに広められた。上総九十九里浜の地曳網による鰯漁、肥前五島の鮪漁、松前の鰊漁などが代表例である。

釣漁

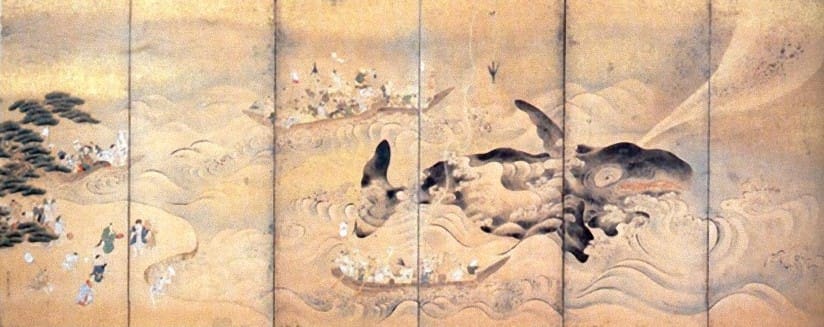

このほか、釣漁としてかつおは土佐の鰹や瀬戸内海の鯛、銛と網を駆使する勇壮な鯨漁は紀伊・土佐・肥前・長門などで行われた。

蝦夷地

そのほか蝦夷地では、豊かな漁場をもち、和人が参入したことで鰊漁のほかに昆布や俵物の生産などがみられた。俵物は17世紀末以降、長崎貿易において銅にかわる中国(清王朝)への主要な輸出品になったこともあって、蝦夷地以外でも生産された。

漁場の経営

漁場の経営は、一握りの網主(網元)や船主が多数の網子や船子を使役して行われることが多かったが、なかには漁民が対等に入会漁業を行う地域もあった。

塩業

塩業では、高度な土木技術と資金を必要とする入浜塩田が、播磨の赤穂などの瀬戸内海沿岸部を中心に展開し、塩の量産が行われて全国に流通したため、下総の行徳など小規模塩業は衰退した。

林業

林業は、都市を中心とする建築資材の大量需要によって急速に発達し、江戸時代中期には材木問屋の進出は蝦夷地にまで及んだ。尾張藩や秋田藩などでは、領主が直轄する山林から伐り出された材木が商品化し、木曽檜や秋田杉として有名になった。また、都市近郊の山野では、燃料としての薪・炭が大最に生産された。

鉱山業

鉱山業は、戦国時代以来、通貨鋳造の需要が高まるにつれ、採掘·精錬などの技術進歩とともに発達していった。江戸時代初期には佐渡の金山、石見の銀山、但馬生野の銀山、出羽院内の銀山など金銀採掘がとくに盛んであったが、産出額はしだいに減少する傾向をみせ始めた。かわって17世紀後半からは銅の採掘が重視された。慶長年間に発見された下野の足尾銅山、元禄年間発見の伊予の別子銅山、さらに宝永年間(1704〜10)に出羽の阿仁銅山も開発されて産出量は増加し、銅銭の需要と長崎貿易での輸出にこたえた。また鉄は、砂鉄のたたら精鉄が従来から出雲地方で行われ、そこでつくられた玉鋼は、刀剣のほか農具や工具に加工された。砂鉄ではない鉱石による製鉄は、陸中釜石で木炭を使った高炉で江戸時代後期になって初めて行われた。石炭は筑豊方面で採掘され、石油は越後で産出された。