農業の発達

- 集約化

- 二毛作の普及

- 三毛作の出現『老松堂日本行録』

- 牛馬耕

- 肥料(刈敷・草木灰・下肥・厩肥)

- 多角化

- 稲の品種改良(早稲・中稲・晩稲など)

- 商品作物生産(苧・桑・楮・漆・藍・茶)

↓ - 手工業の発展・年貢銭納

農業の発達

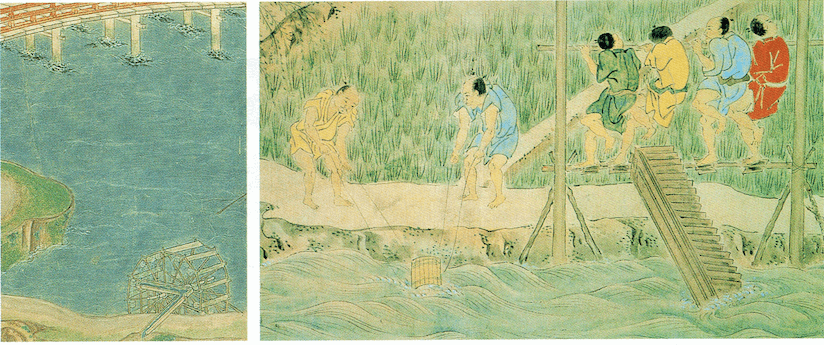

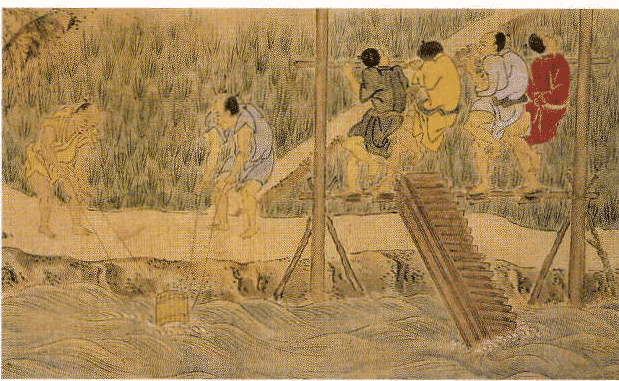

左:灌水(揚水)(石山寺縁起絵巻)宇治橋の下流に設けられた揚水水車で水流を利用してくみあげた。右:灌水(たはらかさね耕作絵巻)投げ釣瓶(左)と竜骨車(右)で田に灌水をしている場面。竜骨車は中国から伝わったという。戦国時代には利用されており、江戸時代前期に畿内を中心に用いられた。画像出典:新詳日本史―地図資料年表

室町時代の産業は、民衆の生活と結びついて発展した。この時期の農業の特色は、土地の生産性を向上させる集約化・多角化が進められたことにあった。鎌倉時代に畿内や西日本に普及した、麦を裏作とする水田の二毛作は、灌漑や排水施設の整備・改善によってさらに広まり、15世紀前半ころの畿内では稲・麦・ソバの三毛作も行われていた。また、水稲の品種改良も進んで、稲の生育速度がそれぞれに異なる早稲・中稲・晩稲の作付けも普及し、各地の自然条件に応じた稲が栽培されるようになった。とくに大陸から伝来した大唐米(赤米・唐法師)は、自米にくらべて食味は劣るものの、早稲で収穫量が多く、またひでりや虫害にも強かったため、庶民の食用米として広まった。

鍬・鋤・鎌などの鉄製農具や牛馬を利用した農耕は、鎌倉期よりもさるに普及した。川や溜池から水をくみあげる揚水器には、従来からの水車のほか、一部では中国から伝えられた竜骨車(※中世後期に中国から伝わったチェーン状に連ねた板で水を汲み上げる揚水器。しかし、故障が多く、あまり普及しなかった。)も使用されるようになった。月巴料では刈敷・草木灰などとともに下肥(人糞尿)や厩肥(牛馬の糞尿)が広く使われるようになって、地味の向上、収穫の安定化が進んだ。

また手工業の原料として、苧・桑・楮・漆・藍・茶などの栽培も盛んになり、農村加工業の発達や年貢の代銭納の普及により、 これらが商品として流通するようになった。このような生産性の向上は農民を豊かにし、物資の需要を高め、商品の生産。流通を盛んにした。

農業技術の進歩と経営の変化(室町時代)

| 集約化 | 二毛作の普及 三毛作の出現『老松堂日本行録』 牛馬耕 肥料(刈敷・草木灰・下肥・厩肥) | 惣村結合 惣百姓の自立 小農民の成長 |

| 多角化 | 稲の品種改良(早稲・中稲・晩稲など) 商品作物生産(苧・桑・楮・漆・藍・茶) ↓ 手工業の発展・年貢銭納 |