隋との交渉

遣隋使の派遣がこれまでの卑弥呼や倭の五王の時代の外交と異なるのは、この時の倭国の大王が、中国の皇帝から冊封を受けなかった点である。倭国の大王は、中国の皇帝から自立した君主であることを隋から認定されることによって、中国皇帝から冊封を受けている朝鮮諸国に対する優位性を示そうとしたのである。

隋との交渉

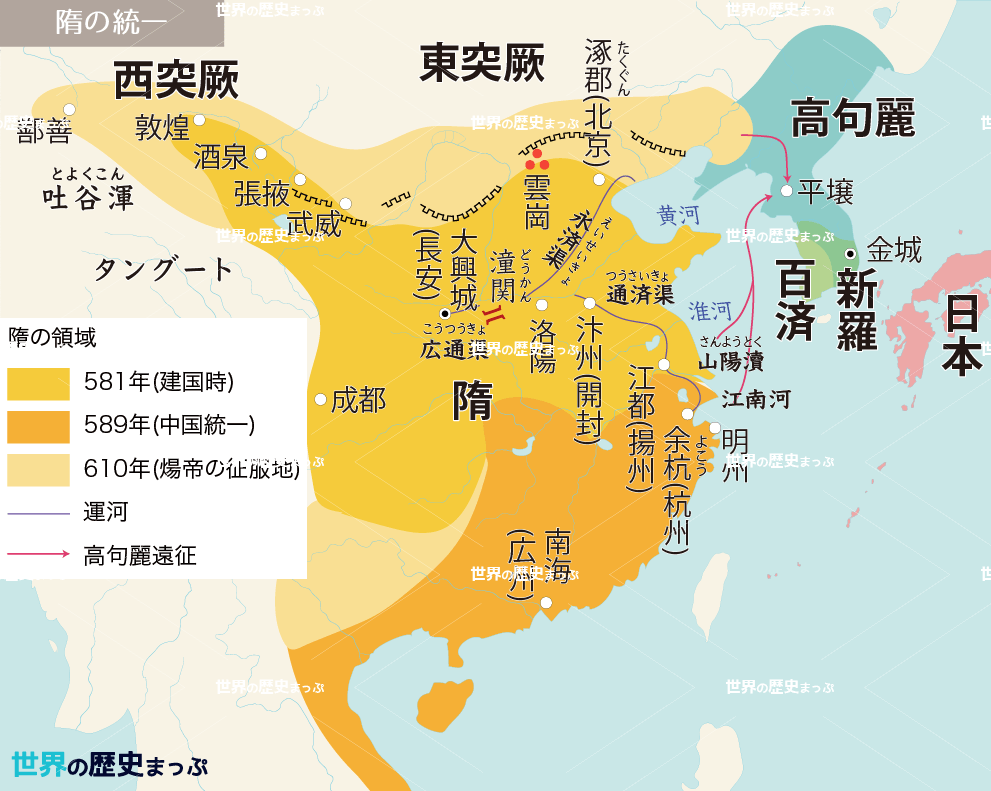

倭国は、5世紀の倭の五王の遣使が途絶えて以来、中国との交渉が絶え、冊封体制から離脱していたが、隋による中国統一と高句麗遠征という国際情勢をふまえ、新たな外交方針を定めて、対朝鮮(特に新羅)関係を打開しようとした。

新羅遠征が計画されたのは、600年・602年・623年の3回で(602年は派兵中止)、このうち、最初の新羅遠征軍の派遣と第1次遣隋使の派遣とが、同じ年に行われたことの関連性に注目すべきであろう。

『隋書』東夷伝倭国条は、600年の第1次遣隋使を記録している。この時の遣隋使は隋の文帝(隋)に非難され、むなしく帰国したが、この遣隋使派遣は対朝鮮関係の打開が遠征策のみではもはや解決できず、外交が新しい課題となってきていることを示している。

『隋書』には、600年に倭国の遣隋使が拝朝したものの、文帝(隋)が、倭国の政治・風俗に「義理」のないことを非難し、これを訓じて改めさせたという記事がみえる(日本側の史料にはみえない)。607年に改めて派遣された第2次遣隋使の使者は、立派な冠位をかぶり、誇らしく倭国の政治理念(憲法)を語ったことであろう。

607年の第2次遣隋使は、小野妹子(生没不詳)が派遣されたものである。その国書に「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す、云々・・・」とあるように、倭国の大王が天子と自称したことに対して、隋の皇帝煬帝が不快の念を示したという。

これを対等の外交を目指したとまで考えるのは問題があり、あくまで朝貢外交の枠内のものであった。しかしながら、遣隋使の派遣がこれまでの卑弥呼や倭の五王の時代の外交と異なるのは、この時の倭国の大王が、中国の皇帝から冊封を受けなかったということである。倭国の大王は、中国の皇帝から自立した君主であることを隋から認定されることによって、中国皇帝から冊封を受けている朝鮮諸国に対する優位性を示そうとしたのである。

一方、608(推古天皇16)年、「無礼」な「蛮夷」の使節の帰国に際して、煬帝が裴世清を国史として遣わしたのは、対戦中の高句麗が倭国と結びつくことを恐れたためであろう。

その後、遣隋使は、608年に裴世清の帰国に際しての送使として小野妹子が派遣された第3次、614年に犬上御田鍬(生没年不詳)が派遣された第4次と続いた。

なお、第3次遣隋使には、渡来人の子孫8人が留学生・学問僧としてしたがったが、そのうち、僧旻は632年に、高向玄理と南淵請安は640年に、隋の滅亡と唐の成立を体験して帰国している。

彼らはいずれも学塾を開いて、隋・唐帝国の先進知識を、中大兄皇子・中臣鎌足・蘇我入鹿ら倭国の次代の指導者たちに教授するとともに、中央集権国家形成の理論的指導者となった。