宋の統一

趙匡胤は、恭帝(後周)から禅譲を受けて即位し、国号を宋と改めた。各地の地方政権を平定し、弟の第2代太宗は、最期まで残っていた十国の呉越と北漢を滅ぼし、979年、中国の統一を完成した。第6代神宗は、王安石の新法で富国強兵を目指したが、保守派官僚の激烈な反対を呼び起こした。

宋の統一

後周の世宗(柴栄)が没すると、その動揺をねらって北方の遼(契丹)が南下した。960年、これを防ぐため出陣した節度使趙匡胤は、その途上で配下の将兵に擁立されて、そのまま開封に帰還し、後周の恭帝(柴宗訓)から国を譲られて皇帝に即位した(太祖)。そして国号を宋(北宋 960〜976)と改め、開封(汴京)を都とした。

太祖趙匡胤は、その後十余年間につぎつぎと各地の地方政権を平定し、弟の第2代太宗(趙匡義)は、最期まで残っていた十国の呉越と北漢を滅ぼし、979年、中国の統一を完成した。宋は、これまでの藩鎮勢力の乱立や武断政治の風潮を改めるため、徹底した文治主義の政策をとった。

まず、地方では、軍事・行政機構としての 藩鎮を解体し、その精兵はすべて皇帝直属の中央軍たる禁軍(親衛軍)に吸収した。

地方には廂軍と呼ばれる劣弱な労役部隊しかおかれなかったため、五代の戦乱の源となった地方の反乱は完全に封じ込まれた。しかし、その副作用としての国防軍事力の低下と、11世紀には80万人にまで膨張した禁軍を養うための財政支出は、かわって宋朝を苦しめることになった。

また、藩鎮の掌握する行政・財政権も回収し、州県の長官(知州・知県)には中央から文官を派遣した。

また中央では、軍事行政や作戦計画をつかさどる機関として 枢密院をおき、その長官には文官を任命して、武人を政治から排除した。このように中央集権力を強固にし、地方権力をひたすら抑止する政策は宋の基本的な統治理念となり、君主権は飛躍的に強化された。

さらに皇帝を頂点とする中央集権的官僚制国家の形成を推進したのが、隋代にはじまった官吏登用制度である 科挙の改革である。すなわち、それまでの地方でおこなう州試と中央の尚書省礼部でおこなう省試に、最終選考で皇帝みずからが試験官として問題を布告する 殿試が加わって3段階となった。この皇帝による殿試が採用されたことで、官僚と皇帝が直接結ばれ、皇帝を中心とする官僚体制は、いっそう強固なものとなった。また宋代以降、科挙の内容は儒教の教養が根本となり、幼少時からの猛烈な受験勉強の末、科挙の難関を突破していったのは、主として富裕な地主階層の子弟であった。こうして、地主=官僚=知識人という3つの性格をあわせもつ、 士大夫階級と呼ばれる宋代の支配階層が形成されたのである。

宋代には、あらゆる面で君主独裁体制が確立され、以後、明・清へと継承されていった。

科挙

門閥貴族の台頭という弊害を招いた九品中正法にかわって、文帝(隋)が、試験による官吏登用制度としてはじめたのが科挙である。

科挙とは、種々の科目による選挙(中国では官吏登用を選挙という)を略したもので、家柄や財産に関係なく、有能な人材を高級官僚に登用しようとした。

元代に40年ほど中断されたものの、清末の1905年に廃止されるまで、約1300年間にわたって続けられた。

科挙の科目や機構は、時代とともに変遷したが、州試・省試・殿試という3段階の試験制度が設けられ、科挙の制度が完成したのは宋初のことであった。州試の合格者を挙人と呼び、省試に合格してさらに宮中での殿試に合格して進士となった。殿試は皇帝が試験官となって進士の成績序列を決め、この成績によって任官や将来の昇進が決定された。そのため、合格した進士たちは、皇帝への恩義を感じて忠誠を誓い、「天子(皇帝)の門下生」として君主独裁体制を忠実に補佐した。

宋初までは毎年おこなわれた科挙も、宋代後半には3年に1回に減り、また第一関門の州試だけでも100倍近い難関であった。ゆえに殿試までにたどりつくのは至難の業であり、宋代には70歳すぎの白髪の老人が進士合格を果たし、「五十年前二十三」の詩句を残して話題を呼んだこともあった。

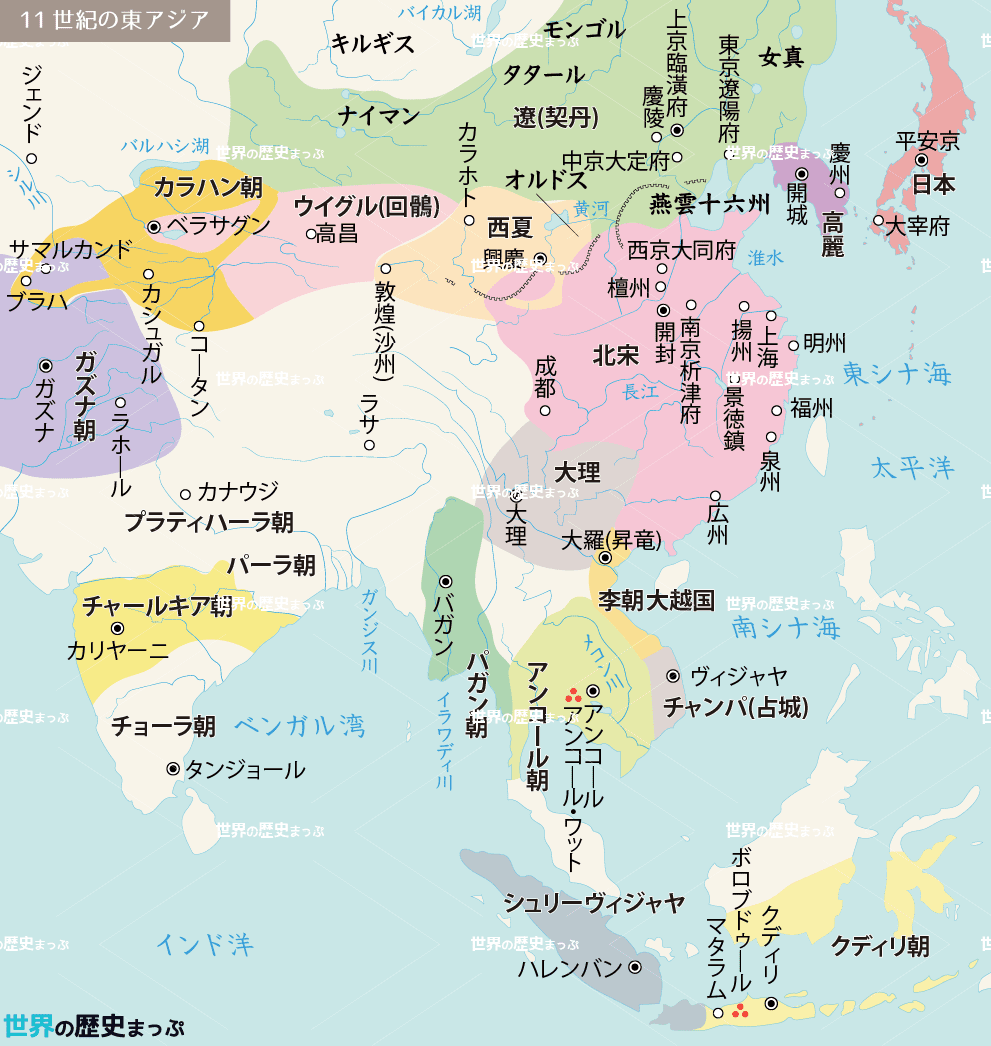

しかし、このような文治主義の政策に終始した結果、宋は対外的な軍事力の低下を招いた。そのため北方や西方の遊牧民の圧迫に対して常に守勢にたたざるをえず、対外的には消極策をとった。契丹族の遼とは、1004年、 澶淵の盟を結んで莫大な歳幣(毎年絹20万匹・銀10万両)を贈ることを約束し、また、タングート(党項)族の西夏とは1044年に慶暦の和約を結び、西夏が臣下の礼をとるかわりに、やはり歳賜(毎年絹13万匹・銀5万両・茶2万斤)を贈った。

絹1匹は布地4丈、約12.29m。1両は37.8g。

このような文治主義と対外消極策は、国内的には一応の平和を維持することができたが、しだいに弊害が表れはじめた。文治主義による官吏の増加とその組織の肥大化、契丹・タングートなどの異民族に対処するための外交上の費用や軍事費の増大などにより、国家財政の窮乏は深刻となり、軍事力の弱体も危機的な状況にあった。

11世紀後半、こうした状況に対して政治の根本的改革が必要となった。第6代皇帝神宗は、王安石を宰相に起用した。一般に 新法と呼ばれる彼の改革は、青苗・均輸・市易・募役・保甲・保馬などの諸法にみられる富国強兵策であった。

その眼目は財政危機の打開であり、そのためには中小自作農や中小商工業者の生活を安定させ、生産増加をはかる必要があった。また同時に経費を節減し歳入を増加させることによって、国家財政の安定と軍事力の強化をもねらいとした。しかし、強硬な改革路線は司馬光らの保守派官僚の激烈な反対を呼び起こし、新法は財政再建に一定の効果を上げたものの、結果的に官僚間の激しい党争を引き起こし、政治を混乱させることになった。

新法の要点

富国策

- 均輸法:各地の特産物を輸送させ、不足地で売却し、政府の利益をあげようとするもので、政策の狙いは武帝(漢)の均輸法と同じである。物価の安定と商品の流通に役立ったが、大商人は利益を得られず、これに激しく抵抗した。

- 青苗法:植え付け時に貧農に2割以下の低利で穀物や資金を貸し付け、収穫時に返済させる法。地主・商人が営む高利貸しに苦しむ農民への、低利融資による救済策。

- 農田水利法:水路・河川の改修や新しい土地の造成をすると同時に、漕運の便をはかった。

- 募役法:負担の大きい税糧の運送や地方官庁での宴会・接待業務などを農民の当番制でおこなう従来の方式(差役法)を廃し、かわりに農民から免役銭を徴収し、希望者を募って対価の支払い業務にあたらせた。

- 市易法:都市の中小商人の商品の買い上げと低利融資。物価調節と中小商人の保護を目的とし、豪商を抑制するもの。

- 方田均税法:全国の耕地を再測量し、各戸が所有する耕地面積とその肥痩ひそうを調査して、その生産力により5等に分け、地税の公平化をはかった。

強兵策

- 保甲法:農民を農閑期に訓練し、戦時に備えるとともに、平時には治安維持に用い、補助戦力として活用するもの。農民を10戸で保、50戸で大保、500戸で都保に組織した。

- 保馬法:軍馬の不足を解消するために農民に官馬を飼育させ、平時は農耕用に使用を許し、戦時には徴発する軍馬飼育奨励策。

こうして王安石が引退し、神宗(宋)が没すると、大地主・大商人層を背景とする保守派官僚の巻き返しがおこり、新法のほとんどが廃止された。このような新法を支持する官僚たちの 新法党と、これに反対する司馬光・蘇軾(それぞれ歴史家・文豪としても著名)ら保守派官僚の 旧法党との激しい党争により、政治は混乱して、再び国家財政は悪化し、農村では大地主の土地兼併と中小自作農の没落が進んだ。

12世紀になると、江南全域をまきこんだ方臘の乱(1120〜1121)という農民反乱が発生して国力は衰退し、ついには東北地方から起こった女真族の金の侵入を防ぐことができず、北宋は滅亡した(靖康の変)(1126〜1127)。

王安石

王安石は、江西省撫州臨川県に生まれた。生家は、父は州の副知事まで務めた官戸で、王安石も22歳のとき、435人中4番の成績で進士に合格した。任官後は揚州をはじめ各地の地方官を歴任し、地方の農村の実態に精通した。当時、農業の水利灌漑機構は崩壊し、農民は地主による土地の兼併や、耕地の荒廃、不公平な徭役や、さらには高利貸しによる搾取に苦しめられていた。

こうしたなか、神宗(宋)の即位とともに中央政府に召還された王安石は、翰林学士から副宰相、やがて宰相に起用され、一連の新法と呼ばれる富国強兵策を実施した。

新法は、官戸・形勢戸らの特権階級の利益を侵害したために反対も大きかったが、彼の約7年間の宰相在職中にはかなりの成果を上げたものの、激しい党争のなかで改革を完全に実現できぬまま失意のうちに50代なかばで引退し、その後は金陵(江蘇省南京)で余生を送った。 唐宋八大家のひとりに数えられる文人でもあり、「紅一点」という言葉は、彼の詩句「万緑叢中一点紅」から出たものである。