エジプト統一王国の形成と展開

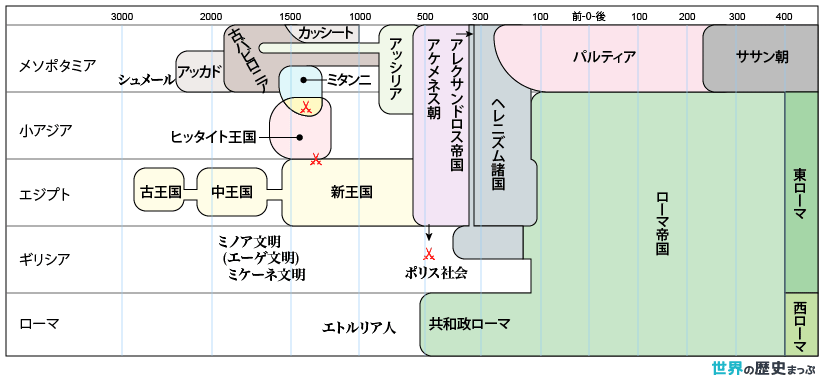

一時的に異民族の侵入や外国の支配を受けることはあったが、メソポタミアに比べれば国内の統一はよく保たれ、ファラオと呼ばれる王による安定した統治が行われた。古代エジプト王国と呼べるのは、メネスによって統一されてから紀元前4世紀にアレクサンドロス3世によって征服されるまでの期間(紀元前3150年頃〜紀元前332年頃)で、約30の王朝が交替した。そのうちの重要な時代を古王国・中王国・新王国の3期に区分する。

エジプト統一王国の形成と展開

ナイル川は、水源地のエチオピア高原での季節的な豪雨によって、7月になると下流で増水が始まり、11月に減水するまでの間に氾濫した水は流域の平地をおおった。そして水が引いたあとの耕地には、上流から運ばれた肥沃な泥土が残された。こうして、毎年規則的に繰り返されるナイル川の氾濫で灌漑され、エジプトの農地は生産力がきわめて高かった。ナイル川はまた、流域の各地を結ぶ交通路としての役割も担った。ギリシアの歴史家ヘロドトスが「エジプトはナイルのたまもの」といったのも当然と言えよう。ここでは早くから流域にエジプト語系多くの村落(ノモス)が分立していた。しかしナイル川の有効な治水と用水の公平な分配を行なうには、住民の共同作業と、彼らを統率する強力な指導者が必要であったため、しだいに統合への気運が高まった。

多数のノモスは、やがてナイル下流デルタ地帯の下エジプトとそれより上流の上エジプトの2つの王国にまとまり、更に紀元前3000年頃に、上エジプトの王メネス(別名ナルメル)が下エジプトを征服して統一国家(エジプト初期王朝)を形成した。

以後、一時的に異民族の侵入や外国の支配を受けることはあったが、メソポタミアに比べれば国内の統一はよく保たれ、ファラオと呼ばれる王による安定した統治が行われた。古代エジプト王国と呼べるのは、メネスによって統一されてから紀元前4世紀にアレクサンドロス3世によって征服されるまでの期間(紀元前3150年頃〜紀元前332年頃)で、約30の王朝が交替した。そのうちの重要な時代を古王国・中王国・新王国の3期に区分する。

古王国時代

紀元前27世紀の半ばころに始まる第3王朝から第6王朝までの約500年間は古王国時代と呼ばれ、下エジプトのメンフィスを都として栄えた。ファラオが神の化身として君臨し、全国土と人民を所有し支配するという神権政治の体制やその他の伝統は、ほとんどこの時代に生まれた。ナイル西岸の砂漠のなかに今も残る大ピラミッドは、この時代のクフ王らがおそらく自分の墓所として造営させたといわれ、当時の王権の強大さを示している。

エジプトの王墓

プラミッドは第3〜5王朝時代のファラオの遺体(ミイラ)を納めた巨大墳墓ではないかと考えられる。前代のマスタバ(坑道・墓室付きの家形巨石墳墓)が第3王朝期に階段ピラミッドに発展し、第4王朝が建造の最盛期であったが、その後小形化して消滅した。同王朝のクフ王がギザにきずいたものが最大。中王国時代以降のファラオたちは、盗掘を恐れて、テーベ近くの「王家の谷」に磨崖の石室墳墓をつくるようになった。しかしそのほとんどは盗掘をうけ、カーターによって発掘されたツタンカーメン王の墓のように未盗掘のものは珍しい。

*古代エジプトのファラオの在位年には、学説がいくつかある。

第1中間期

第6王朝ののち、ファラオの権力は衰え、各地のノモスが独立してエジプトは統一を失った。この時期を第1中間期と呼ぶ。

中王国

紀元前22世紀頃になると、上エジプトのテーベにおこった王家が再び全土を統一して第11王朝を開いた。この王朝と次の第12王朝の時代を中王国時代と呼ぶ。都のおかれたテーベは、以後長くエジプトの政治・宗教の中心として栄えた。

第2中間期

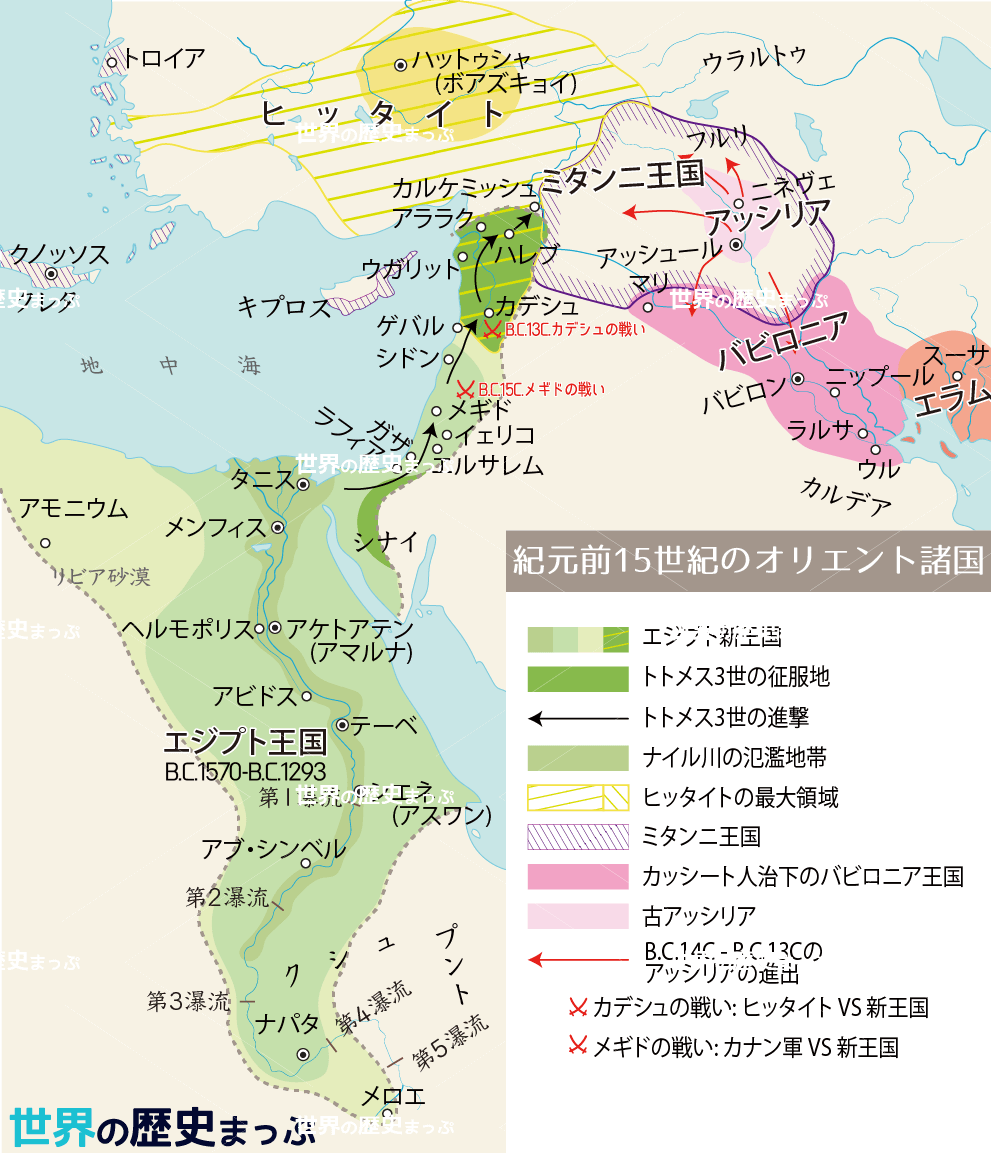

前17世紀初頭、シリア方面から異民族のヒクソスが侵入し、デルタ地帯を中心にエジプトを1世紀あまり支配した。ヒクソスはセム語系を中心とする西アジア系の遊牧民集団で、先に述べたインド=ヨーロッパ語系民族の進出に押されて、エジプトにも移動したと考えられている。彼らによって馬と戦車がエジプトにも伝えられた。このヒクソス支配時代を第2中間期と呼ぶ。

新王国時代

紀元前16世紀に入ると、テーベに第18王朝がおこっってヒクソスを追い、全土を再び統一した。このあと第20王朝までの約500年間を新王国時代と呼ぶ。第18・19王朝が最盛期で、対外的にも積極的な政策をとった。第18王朝のハトシェプスト女王は、南方のプントに船団を送って交易したことで知られている。

紀元前12世紀ころからエジプトの勢威はしだいに衰え始める。第20王朝のラメセス3世がかろうじて「海の民」の侵略を撃退したものの、第21王朝以降の衰退は著しく、異民族の侵入や外国勢力による支配を相次いでうけた。

エジプト末期王朝時代

第22〜24王朝はリビア人、第25王朝はヌビア出身のクシュ人のたてた王朝である(エジプト第3中間期)。紀元前7世紀の前半にはアッシリア軍がくりかえし侵入し、エジプトを支配下においた。その後、第26王朝のもとで一時エジプト人の独立が回復されたが、紀元前525年にはアケメネス朝によって征服され、その1州となった。さらに紀元前332年にはアレクサンドロス3世の征服を受け、ここに古代エジプト王国の歴史はその幕を閉じたのである。

クシュ人

現在のスーダンにあたるナイル川の中流域では、ナイル川の水を利用して古くから農業が行われ、またすでに古王国時代のエジプトとも交易を通じて交流があった。紀元前10世紀の後半になって、アフロ=アジア語系黒人のクシュ人がナパタを中心に王国をたてた。クシュ王国とも呼ばれるこの王国は、紀元前8世紀にはエジプトに進出し、アッシリア軍の侵入をうけて撤退するまで1世紀近くここを支配した(第25王朝)。その後も首都をナパタから南のメロエに移して存続したが、紀元前後より周辺の遊牧民やエチオピアのアクスム王国に圧迫されて弱体化した。

ついに4世紀前半に後者の攻撃を受けて滅亡した。アフリカ奥地やインド洋とエジプトを結ぶ交易の中継地として繁栄し、エジプトから学んだ製鉄技術をさらに奥地の黒人アフリカ社会に伝えた。ナパタやメロエには、現在でも神殿やピラミッドの遺跡が残り、このアフリカ最古の黒人王国が到達した文化の高さを示している。