オアシスの道(オアシス・ルート)

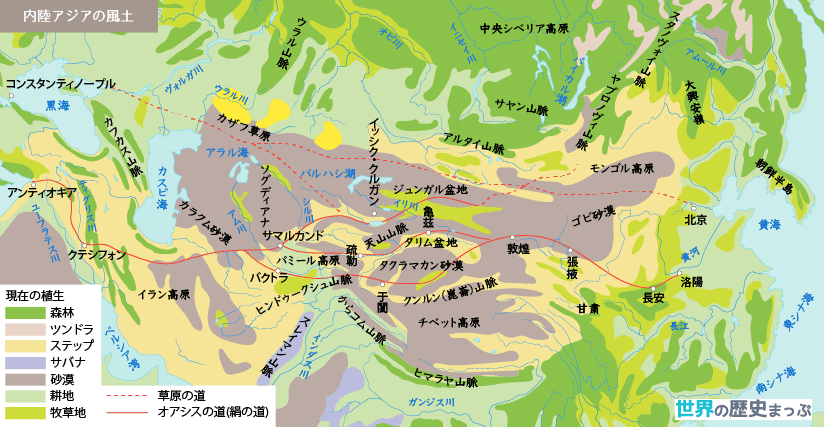

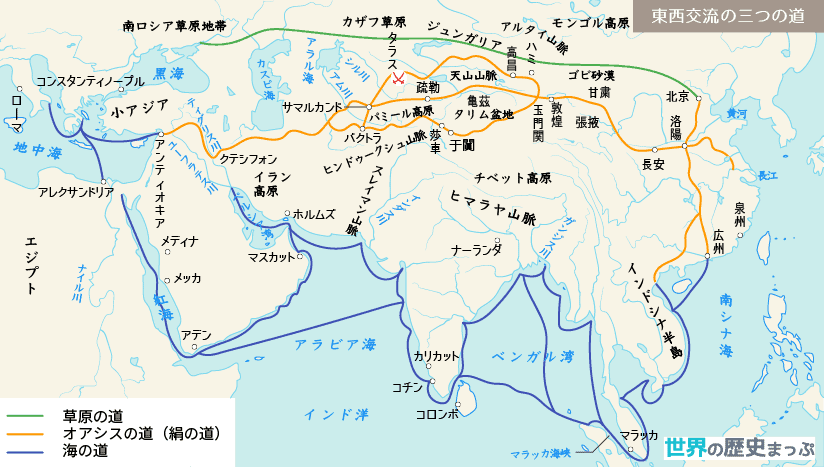

中央アジアの乾燥地帯にあるオアシス都市を結び、東アジア・西アジア・南アジア間を最短距離で結ぶ交通路である。このルートの主たる輸送手段は、乾燥に強いラクダによる隊商(キャラヴァン)である。このルートのオアシス都市は、東西交渉の発展と拡大の中で興隆し、多くの都市国家が栄えた。

オアシスの道(オアシス・ルート)

オレンジ線がオアシスの道

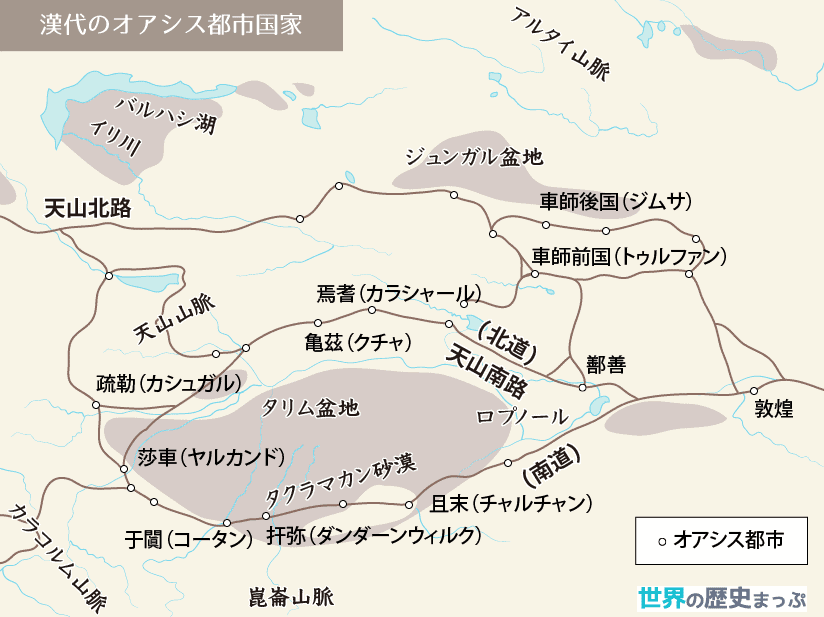

中央アジアの乾燥地帯にあるオアシス都市( オアシス都市国家)を結び、東アジア・西アジア・南アジア間を最短距離で結ぶ交通路である。このルートの主たる輸送手段は、乾燥に強いラクダによる隊商(キャラヴァン)である。長安から西行して黄河上流の蘭州を過ぎると砂漠が広がり、中国の最も西の端にある敦煌からは、タリム盆地を挟んで南北両道に分かれる。北道にはハミ・トゥルファン(高昌)・クチャ(亀茲)などがあり、南道にはローラン(楼蘭)・コータン(于闐)・ヤルカンド(莎車)などがある。こうして西行を続けるとパミール超えにかかる。パミール高原を超えて西トルキスタンへ入り、サマルカンド・ブラハからイラン高原・シリアへ、またパミール高原から北インド方面に行くことができる。このルートのオアシス都市は、東西交渉の発展と拡大の中で興隆し、多くの都市国家が栄えた。

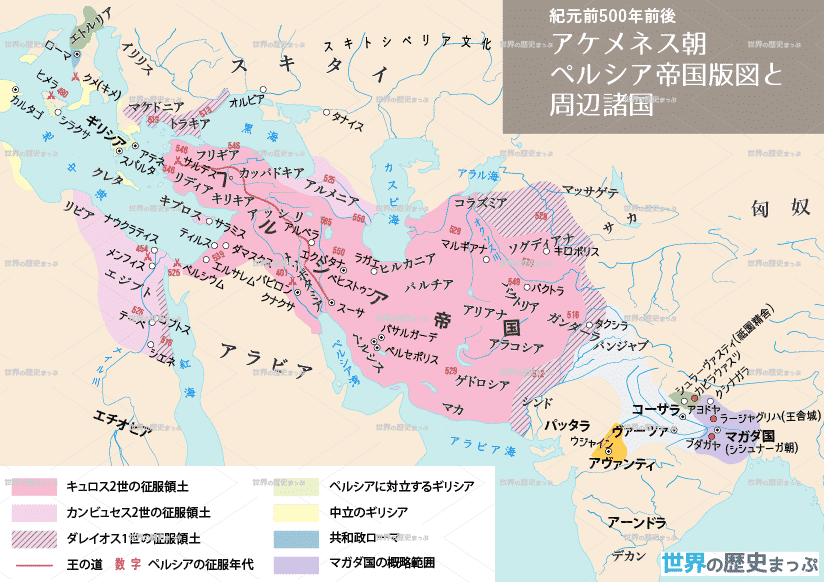

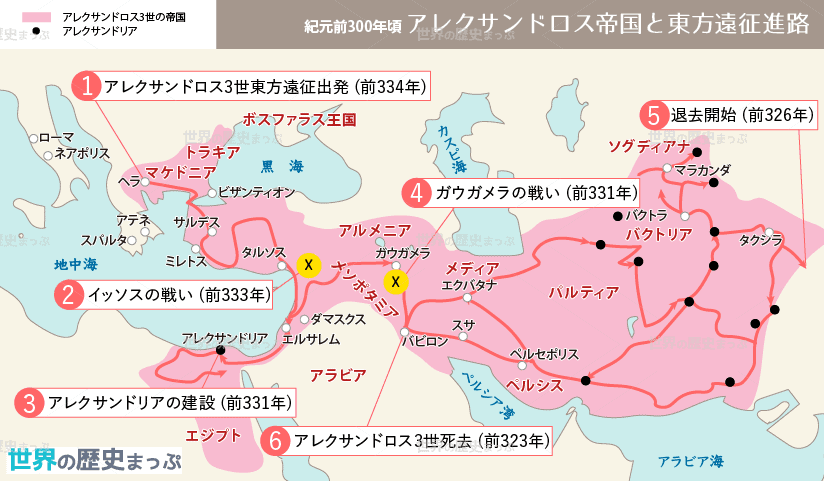

西方では、紀元前6世紀末からアケメネス朝( アケメネス朝)が進出し、続いて紀元前4世紀後半にはアレクサンドロス3世の東征( アレクサンドロス大王)によって中央アジアからインド西境にいたる統一がおこなわれ、これによってヘレニズム文化と呼ばれる独特の文化が形成された。

また東方では、紀元前2世紀後半の張騫の派遣に始まる前漢 武帝(漢)の西域進出、1世紀末、後漢の班超による西域経営、7世紀から8世紀前半における唐の西域経営など、中国の政権が安定すると、常にこと地域への進出が試みられた。イラン系のソグド商人に代表される隊商民は、オアシスの道を東西に移動し、また各オアシス都市は中継貿易によって利潤をあげた。

このルートは、物資や利益をもたらしただけでなく、東西の文化交流においても重要な意味をもった。シルク・ロードの呼び名にもなったように、中国産の生糸や絹は重要な商品であったが、養蚕の技術も次第に西方に伝播していった。製紙法も中国で発明されたが、751年のタラス河畔の戦いにおいて、捕虜となった唐人の紙漉き職人によって西方に伝えられ、757年にはサマルカンドに紙工場が建てられた。また西方の文物もこの道を通って東方に伝えられた。

ヘレニズム文化やイラン系の文物は中国を経由して我が国の正倉院の宝物などにも影響が見られる。また中国とインドとの交通もこの道を通じて行われ、インドで生まれた大乗仏教がこの道を経由して中国に伝播した。

養蚕の西方への伝播

養蚕の技術は、古代中国人の創始によるものであり、中国では絹を重要な輸出品としていた。このため中国では蚕の輸出を禁止していた。言い伝えによれば、コータンの王が蚕を得ようとして中国の公主(皇帝の娘)の降嫁を願い、攻守の髪に蚕を忍ばせて持ち出したという。こうして養蚕の技術は、次第に西方に伝播し、ビザンツ帝国では、大規模な絹織物工場がつくられるにいたっている。

諸地域世界の交流年表

| 紀元 | 年 | 関連事項 |

|---|---|---|

| 紀元前6世紀 | スキタイ人、南ロシアで活躍 | |

| 344 | アレクサンドロス3世の東方遠征開始 | |

| 209 | 冒頓単于即位、匈奴全盛 | |

| 紀元前2世紀 | 前漢の武帝(漢)即位、西域経営を推進 | |

| 139 | 張騫、大月氏に派遣される | |

| 紀元後 | 97 | 甘英、ローマ帝国に派遣される |

| 166 | 大秦国王安敦の使者、中国に至る | |

| 2世紀 | 仏教が中国(後漢)に伝わる | |

| 399 | 法顕(東晋の僧)、インドに赴く | |

| 401 | 鳩摩羅什、洛陽に至る | |

| 600 | 621 | 長安にゾロアスター教寺院建立 |

| 629 | 玄奘(唐の僧)、インドに赴く | |

| 635 | 唐に景教(ネストリウス派)伝来 | |

| 651頃 | 唐にイスラーム教伝来 | |

| 671 | 義浄(唐の僧)、インドに赴く | |

| 694 | 唐にマニ教伝来 | |

| 700 | 751 | タラス河畔の戦い、製紙法が西伝 |

| 1000 | 1096 | 十字軍(〜1291) |

| 1200 | 1219 | チンギス・カン、中央アジア遠征 |

| 1241 | ワールシュタットの戦い | |

| 1245 | プラノ・カルピ二、モンゴルへ出発 | |

| 1252 | ウィリアム・ルブルック、モンゴルへ出発 | |

| 1258 | フレグ、バグダードに入城 | |

| 1275 | マルコ・ポーロ、大都に至る | |

| 1294 | モンテ・コルヴィノ、大都で布教 | |

| 1300 | 1346 | イブン・バットゥータ、大都に至る |

| 1400 | 1405 | 鄭和の南海遠征(〜33) |