後期ヴェーダ時代(紀元前1000年頃〜紀元前600年頃)には『リグ・ヴェーダ』に続き、歌詠の方法をまとめた『サーマ・ヴェーダ』、祭詠を集めた『ヤジュル・ヴェーダ』、呪語を集めた『アタルヴァ・ヴェーダ』がつぎつぎに成立し、バラモン教の根本聖典とされた。

バラモン司祭者のもとでヴェーダの神々を崇拝する宗教をバラモン教と呼ぶ。

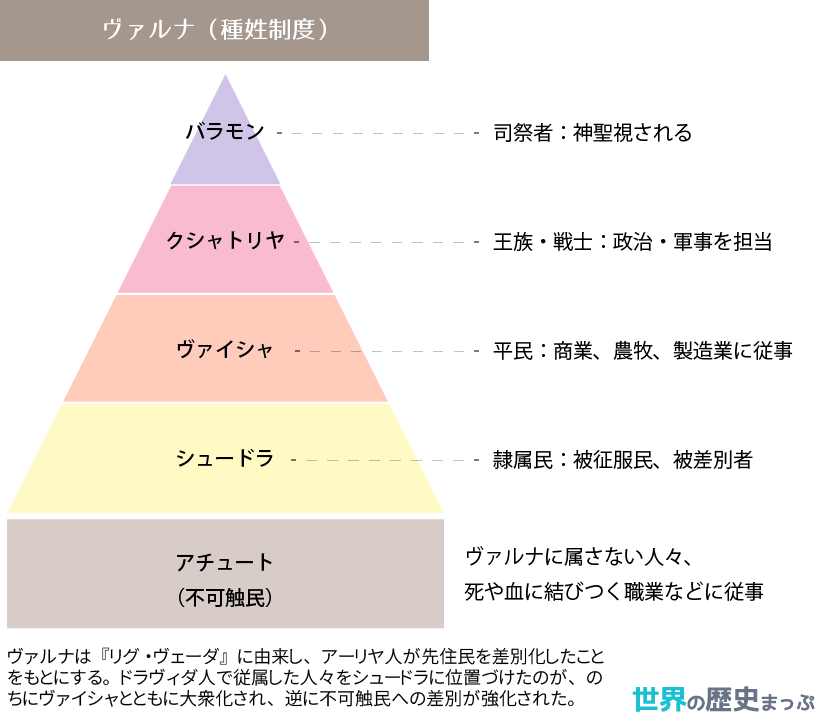

余剰生産の増大とともに、生産に直接従事しない司祭者や王侯武士階級の人口も増え、ここにバラモン(司祭者)、クシャトリヤ(王侯・武士)、ヴァイシャ(農・牧・商に従事する庶民)、シュードラ(先住民を主体とする奴隷階級)からなる4ヴァルナ(種姓)制度が成立した。これはカースト制度の初期の形態と言えるものである。

バラモン教とヴァルナ制度

後期ヴェーダ時代

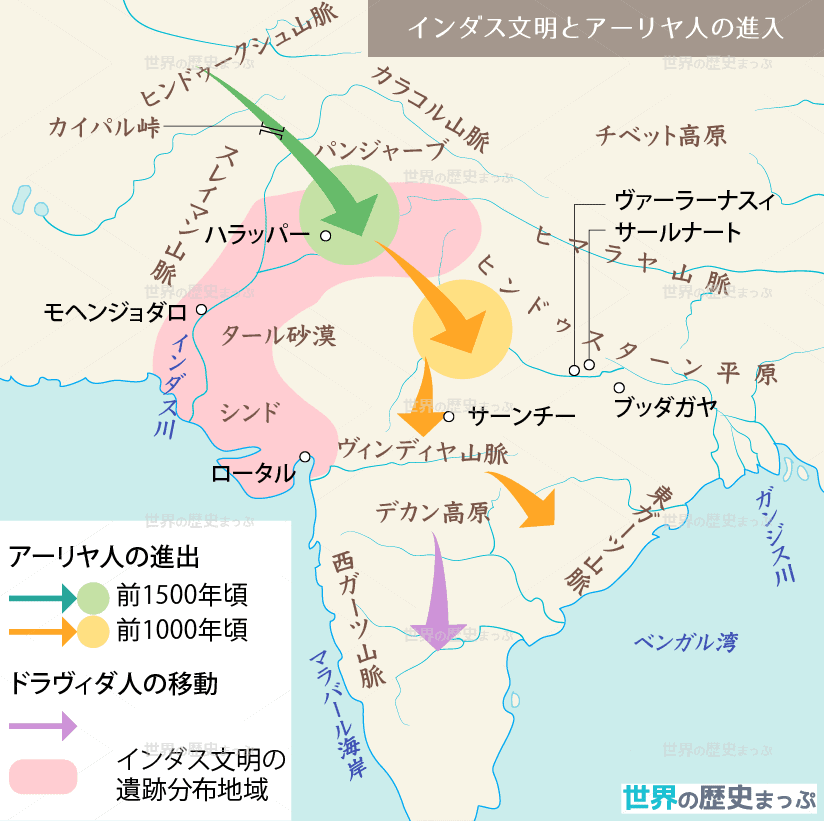

アーリヤ系民族の一部は、紀元前1000年頃から東方への移動を開始し、肥沃なガンシス川上流域の各地に村落を設けて定着農耕の生活に入った。それから以後の400年を後期ヴェーダ時代(紀元前1000年頃〜紀元前600年頃)と呼ぶ。この時代の前半には『リグ・ヴェーダ』に続く3つのヴェーダ、すなわち歌詠の方法をまとめた『サーマ・ヴェーダ』、祭詠を集めた『ヤジュル・ヴェーダ』、呪語を集めた『アタルヴァ・ヴェーダ』がつぎつぎに成立した。以上の4つのヴェーダは、バラモン教の根本聖典とされた。これらはまた初期のアーリヤ系民族の宗教や社会を知るための貴重な資料であり、サンスクリット語(梵語)の祖形であるその言語は、インド=ヨーロッパ語の最古形のひとつを伝えるものとして重要である。

余剰生産の増大とともに、生産に直接従事しない司祭者や王侯武士階級の人口も増え、ここにバラモン(司祭者)、クシャトリヤ(王侯・武士)、ヴァイシャ(農・牧・商に従事する庶民)、シュードラ(先住民を主体とする奴隷階級)からなる4ヴァルナ制度(種姓制度)が成立した。

これはカースト制度の初期の形態と言えるものである。この時代にはまた王権がしだいに強化され、小さな王国が各地に誕生した。

インドの二大叙事詩『マハーバーラタ』と『ラーマーヤナ』は当時の王族たちの活躍を歌ったものである(今日の形にまとめられたのは西暦後3から4世紀頃)。

同じころ、宗教のうえにも大きな変化がみられた。バラモン司祭者のもとでヴェーダの神々を崇拝する宗教をバラモン教と呼ぶが、この宗教の祭式至上主義・形式主義に満足しないものたちの間に内面的な思索を重視する一派が現れたのである。彼らが発達させた宗教はウパニシャッド哲学と呼ばれ、ヴェーダの付属文献のひとつ『ウパニシャッド(奥義書)』の中にまとめられている。この哲学の中心思想は、宇宙の根本原理ブラフマン(梵)と自我の根本原理アートマン(我)とが究極的に同一である(梵我一如)と悟ることによって解脱の境地に到達できるというものである。またこの哲学には「霊魂は不滅であり、行為(業)の結果に従ってさまざまに姿を変えて生まれ変わる」という輪廻思想の初期のかたちも見出される。輪廻思想は後世の諸宗教に大きな影響を与え、またカースト制度を支える思想ともなった。

ヴァルナとカースト

ヴァルナとは「色」を意味する語。アーリヤ人がインドに入ったころ、肌の色の違いが身分の違いを意味していたところから、この語は「身分」「階級」の意味でも使われるようになり、混血が進み肌の色と身分の対応関係がなくなってからも後者の意味で使われ続けた。ヴァルナの内部に多数存在するカースト集団をインドでは「生まれ(を同じくするものの集団)」を意味するジャーティと呼んできた。このジャーティを15世紀末からインドにやってきたポルトガル人が、自国語で「血統」「家柄」を意味するカスタ(語源はラテン語のカストゥス)と呼び、ここからカースト制度という呼称が生まれた。

インドの二大叙事詩

「マハーバーラタ」はバラタ族の王位と領土をめぐるいとこ間の争いを主題として作品で、18編10万詩句からなっている。詩中のいたるところに神話・伝説・哲学・宗教・政治・社会など多方面に渡る言及があり、古代インド研究の宝庫である。この作品におさめられた「バガヴァッド・ギーター(神の詩)」と呼ばれる詩篇は、各自の義務の遂行と最高神への絶対帰依を説いたものであり、今日なおヒンドゥー教徒に愛唱されている。

『ラーマーヤナ』はコーサラ国のラーマ王子と貞節な妻シーターの波乱に満ちた物語で、7編2万4000詩句からなっている。

二大叙事詩の核となった物語は後期ヴェーダ時代にまでさかのぼるが、吟遊詩人等によって語り継がれていく間に内容を豊かにし、西暦3〜4世紀ころ今日のかたちをとるようになった。両叙事詩はさらに、インド文化の伝播にともなって東南アジアを始めとする周辺の国々に伝えられ、それらの地の文学や美術に大きな影響を与えた。

ヴァルナ制度の形成

すでに前期ヴェーダ時代にアーリヤ人の部族の内部に、政治的な力を持った上層部族民、宗教を担当する司祭者、一般部族民という3階層が存在していた。階層間の壁ははじめ薄いものであったが、後期ヴェーダ時代に入るとしだいに厚くなり排他的階層の形成が進んだ。

- まず司祭者たちが祭式を複雑に発達させてそれを独占し、神に最も近い人間であると主張して第1のヴァルナとなった。バラモン(正しくはブラーフマナ)とは「呪力をもった祭典の言葉を知るもの」という意味である。

- つづいて上層部族民が一般部族民から自己を切り離し、政治と軍事の担当者となった。クシャトリヤとは「権力をもつもの」という意味である。

- 一般部族民は上位の2ヴァルナを経済活動によって支える庶民階級となった。ヴァイシャとは部族民を意味するヴァイシャという語から派生した呼称である。

以上の3ヴァルナに属するものたちは「アーリヤ」とも呼ばれ、バラモンの指導する宗教に参加することができた。 - 第4のヴァルナは主として先住民からなる隷属階級で、上位3ヴァルナに奉仕することを義務づけられ、社会的・宗教的にさまざまな差別をうけた。シュードラという呼称は、先住民部族の名に起源するらしい。

- なお、この時代の末期から次の時代の初めごろ、社会の最下層にシュードラからも差別される不可触民階層が形成された。

ここに成立したヴァルナ制度は、アーリヤ人文化の伝播にともなってインド亜大陸の各地に伝えられ根を下ろした。この制度はまた、多数のカーストからなる後世のインド社会の大きな枠組みとして機能している。なお、時代がくだるとともにヴァイシャは商人階級のヴァルナとなり、シュードラは農民をはじめとする生産大衆のヴァルナとなる。それにともないシュードラ差別は弱まるが、その一方で不可触民差別は強くなった。