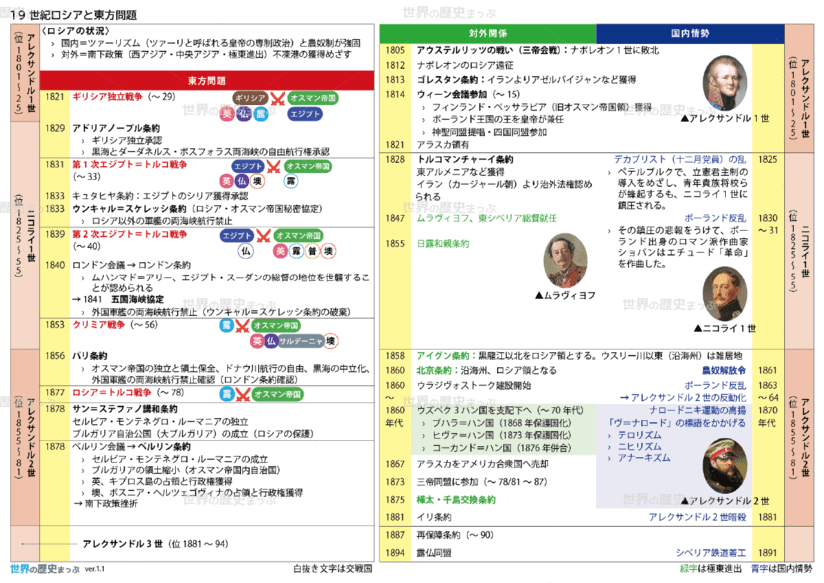

ロシアの改革

1861 農奴解放令

1863 ポーランドの反乱

1870年代 ナロードニキ運動の高揚 → アナーキズム・ニヒリズム・テロリズム

ロシアの改革

ヴォルガの大自然を背景に、非人間的で過酷な労働にあえぐ船曳きたちの、力たくましい民衆の姿が描かれている。

1853年に勃発したクリミア戦争で、近代化したイギリス軍とフランス軍に敗北を喫したことは、ロシアの後進性を明確にし、戦争中に即位したアレクサンドル2世(位1855〜81)は1861年農奴解放令を発布した。これは原則的に領主制を廃止し、農奴の人格的自由を無償で解放するものであったが、土地に関しては有償とし、農民には資金がなかったので、政府がいわゆる「買い戻し金」を肩がわりして地主に補償金を支払い、農民は政府に対して借金を49年間の年賦で償還するという方法がとられた。さらに土地を購入してもそれは個人には属さず、ミール(農村共同体)に帰属することが多く、買い戻し金支払いにも共同体が連帯責任を負うことが決められていたので、きわめて地主に有利であり、徹底的解決策ではなかった。しかし、これはアレクサンドル2世の地方自治改革など一連の改革も合わせ、ロシア資本主義発達の出発点となった。

皇帝自身は、1863年におこったポーランドにおける反ロシア独立運動(ポーランドの反乱(1863))に手を焼いていたこともあって、その後反動的政治姿勢をとるにいたった。

1870年代に入って、農民は解放されたといっても長期の借財に苦しみ、生活環境の改善は進まなかった。ロシアでは工業化の遅延から市民階級の成長は遅れていたが、新しい改革を目指す人々がいた。それは都市に居住し、進歩的貴族や新興市民の子弟からなり、西欧的教育を身につけてロシアの後進性を意識し、改革の必要性を認識していた知識人階級 inteligentsila (インテリゲンツィア)であった。彼らはミールという農村共同体に相互扶助の伝統があったことに注目し、資本主義を通過しないで社会主義を実現しようとする方針をもって、「ヴ=ナロード V narod (人民のなかへ)」を合言葉に農村工作運動を展開した(ナロードニキ運動)。この運動を進めた人々をナロードニキ narodniki といい、70年代前半はほとんど農民にうけいれられなかったが、後半には「土地と自由」を掲げて半インテリとして農村に定住し、地道な活動を進めたので、一部には受け入れられるようになった。しかし、政府の弾圧が厳しく、結果的にはほとんどが失敗に終わった。そのため革命の展望を失ったナローニキのなかには、アナーキズム anarchism (無政府主義)やニヒリズム nihilism (虚無主義)に走るものも現れ、皇帝や政府高官の殺傷をめざすテロリズム terrorism (暴力主義)が活発化した。1881年アレクサンドル2世はこのテロリストの爆弾によって死亡した。

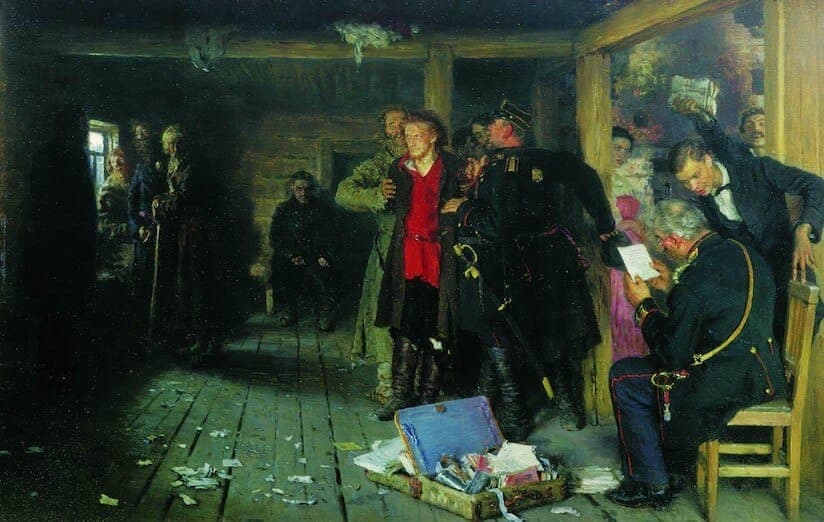

「ナロードニキの逮捕」 1870年代、西欧的教養を身につけたインテリゲンツィア(知識人階級)は、ロシアの後進性を痛感し、ミール(農村共同体)の相互補助の伝統を基盤に平等社会の実現をめざし、「ヴ=ナロード」を合言葉に農民の啓蒙をはかった(ナロードニキ運動)が、官憲と農民の無関心により挫折した。

ナロードニキの影響

20世紀に入って、ナロードニキの運動はロシア本国では社会革命党(エスエル)がその流れを汲み、主流派メンシェヴィキと提携したが、左派はボリシェヴィキと結んで十月革命(十一月革命)を成功に導いた。世界各地に対しては、その思想がとくに後進地域の民衆的革命思想として普及し、中国革命では孫文、第二次世界大戦後の韓国の独裁体制を批判した金芝河もその流れの一環として位置づけることができる。日本では自由民権運動がおきると、同時代のナロードニキに対する関心が高まり、ペテルブルクの長官であったトレポフの狙撃事件に関係したザスーリチ Zasulich (1849〜1919)が評判となり、爆弾戦術が導入され、日本の急進的知識人はロシアを模範として運動を展開した。